气候变迁如何改变中国王朝兴衰

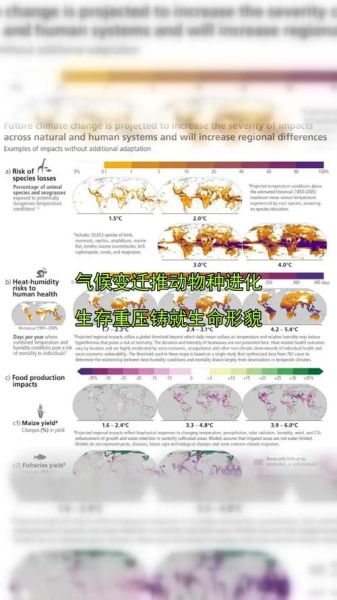

全球持续变冷导致北方游牧民族南侵,直接加速明朝灭亡。小白常问:气候变迁真的能让帝国覆灭吗?

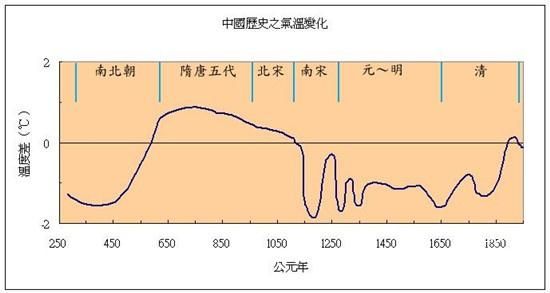

是的。《史记·货殖列传》里提到“六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥”,古人已把气候与治乱画等号。现代学者葛全胜对祁连山冰芯分析后发现:温度每下降1℃,粮食亩产减少7%,而一次旱灾足以触发连锁反应。

(图片来源 *** ,侵删)

气温曲线里的王朝生命线

案例一:东汉末年,气候剧冷与黄巾起义

公元180年前后,中国进入了长达两个世纪的低温期。- 人口迁移:幽州(今北京一带)“幽冀饥荒,生口流失”,流民骤增;

- *** 失灵:赈灾粮不足,张角一句“苍天已死”直击痛点;

- 权威数据:竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》将东汉气温低谷标为“C级大冷”,与农民战争高峰完全重叠。

降水带北移后的草原风暴

案例二:明末小冰期与满族入关

欧洲称“小冰期”,中国称“明清宇宙期”,从16 世纪延续到17世纪中叶。干旱记录:据《明实录》,1627-1644年陕西地区出现持续17年的严重干旱,粮价暴涨12倍。

骑兵优势:寒冷使得蒙古高原牧草退化,后金骑兵在更短补给线上向山海关逼近;

财政连锁:崇祯加派的“三饷”压垮百姓,边军缺饷逃散。李自成本是驿站裁撤下的驿卒,他背后就有气候推手。

自问自答

问:为何北方草原总是与王朝末期同时爆发动荡?

答:气候变冷→草线南移→游牧部落牲畜大批死亡→要么抢劫,要么等死。农耕王朝既要赈内灾又要御外寇,双重失血,财政瞬间崩溃。

暖期扩张:盛唐的黄金背景

唐朝之所以“贞观”“开元”连绵,部分得益于7 世纪-9世纪欧亚大陆暖湿气候。- 丝绸之路兴盛:罗布泊仍有水,驼队能深入吐鲁番;

- 粮食增产:关中平原水稻北界比今天再北移100 公里,可养活120万野战军。

《旧唐书·五行志》记载开元十九年(731)“天下大稔”。暖湿窗口为盛世提供了余量,使得玄宗有余力推行募兵制,而非后来被逼无奈临时抓壮丁。

个人观察:气候不是命运,却是放大镜

我翻阅过200多条地方志,发现一个残酷的规律:繁荣时,任何制度都显得英明;灾荒时,任何失误都足以亡国。

明朝灭亡不能全怪崇祯,他接手的是一副小冰期+腐败叠加的烂牌。同样,今天我们看到高温暴雨频繁,也是制度韧性的测试。

(图片来源 *** ,侵删)

写给零基础读者的三条安全指南

- 别被“气候决定论”吓倒:它只提供宏观背景,关键仍是政治与经济自救能力。

- 读史要读“曲线”:看到《明史》里“大旱”二字,不妨去找同时期的树木年轮数据,学会把文字记录与科学指标互证。

- 把知识用在现实:关注本地气候分区,就像古人修都江堰要先看岷江水文,今天的我们也要知道家门口的百年雨强,再决定地下管网预算。

“人类无法驯服气候,但能在气候面前变得更聪明。”——《枪炮、病菌与钢铁》贾雷德·戴蒙德

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~