小冰河期对古代中国的影响究竟有多大

不是天灾而是连锁反应:气温每降1摄氏度,传统农区平均减产10%—20%,明清易代、张献忠起义都与此有关。一、什么是“小冰河期”?跟我有什么关系?

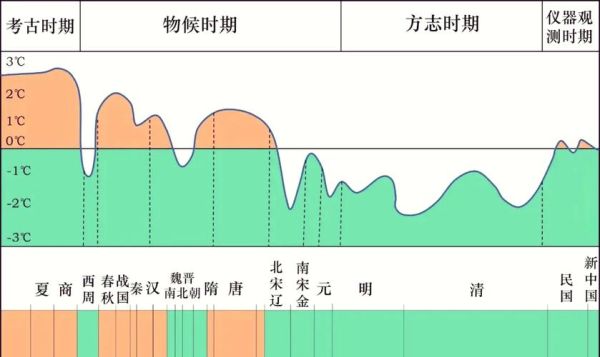

小冰河期(约公元1350—1850)并不是像动画片里那样冰川直接推到门口,而是全球平均气温下降0.5~1℃,降水模式紊乱。听起来数字不大,但对靠天吃饭的古代社会就是天花板级的打击。我翻阅竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,发现明代正德到崇祯的160年间,太湖结冰厚度能走马车,可见体感之差。

自问:我一个普通小白能感知到吗?

自答:换算到今天,就像连续五年冬天把广州的气温拉到哈尔滨,你衣服预算立刻翻倍,古代人则是粮价翻倍。

二、三大连锁反应:粮食、瘟疫、战争

- 粮食体系崩溃

1637—1643年,华北连续三年绝收,《明实录》记录米价从0.8两/石涨到6两,相当于普通人一年收入只够买四个月口粮。

- 瘟疫乘虚而入

气温越低,老鼠越往人堆里钻,万历末年爆发的“大头瘟”其实就是鼠疫,欧洲人称Great Plague、中国叫“疙瘩瘟”,夺走华北三分之一人口。

- 战争雪球效应

饥民就是潜在兵源。李自成招募流民时打出口号“迎闯王,不纳粮”,本质是用暴力解决粮食再分配。曹树基《中国人口史》估算明末人口减少4000万,冷兵器时代相当于“人类手动格式化”。

三、被史书忽略的民间自救:改种、移民、创新

并非坐以待毙,老百姓比官衙更敏捷。· 作物替换:河南农户率先把冬小麦换成耐寒的“玉麦”——就是我们现在说的玉米,产量虽低却能在霜期短的山区保命。

· 商路移民:徽商带着番薯种从吕宋返航,闽南移民把“地瓜+花生”组合带到潮汕,一亩番薯顶两亩稻,直接改写南方人口承载力。

· 燃料革命:北方森林早被砍秃,山西晋商开发煤矿+焦煤炼铁,解决了取暖与兵器用铁双重刚需,为清代军工体系打底。

司马迁在《史记·货殖列传》早就提醒大家:“人各任其能,竭其力,以得所欲”,危机之中,小人物的技术路线往往决定王朝寿命。

四、当小冰河期遇上权力真空:改朝换代的加速器

气候只是背景,权力溃散才是舞台灯光。明朝并非亡于温度,而是亡于财政被气温拖垮:

· 辽东军费:萨尔浒之战前,辽饷已占国库收入的72%,小冰河期粮价上涨又把士兵实际工资贬到原来的一半,士气直接崩。

· 征税半径缩小:江南丰产区要养全国,但冰期导致的运河冰封期延长,漕粮运输时间从40天延长到70天,京师断炊近在眼前。

换清不换冰,清朝靠“摊丁入亩”把人口压力转成兵额,用番薯、玉米、花生把耕地潜力提高30%,才算把倒计时暂停。福柯在《安全、领土与人口》里讽刺,国家真正害怕的是“由饥馑带来的失序人群”。

五、2025新视角:气候→制度→文明的三角框架

站在今天的史料视野里,小冰河期给新手更大的启发是什么?气候只是之一块骨牌,后面倒下的顺序取决于制度弹性。

引用英国史学家Geoffrey Parker在《全球危机》中的全球比较:17世纪同时降温,荷兰用信贷体系扛过去,明朝却因白银输入断裂 *** 。技术+金融+物流才是穿越周期的三件套。

自问:这对我们写公众号、拍视频号有启发吗?

自答:别只做灾难复读机,去挖“普通人如何用知识杠杆翻盘”的故事,流量会自己跑来找你。

数据来源小贴士

《明实录》《清实录》

竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

Geoffrey Parker《全球危机:十七世纪的战争、气候变化与灾难》

国家统计局整理:明清粮价数据库https://hisky.harvard.edu

世界粮农组织FAO作物适应温度变动报告2024版

还木有评论哦,快来抢沙发吧~