历史时期气候变迁复习题怎么答

答案是:用“时间轴+因果链+关键词”三步法作答。气候变迁到底考什么?

(图片来源 *** ,侵删)

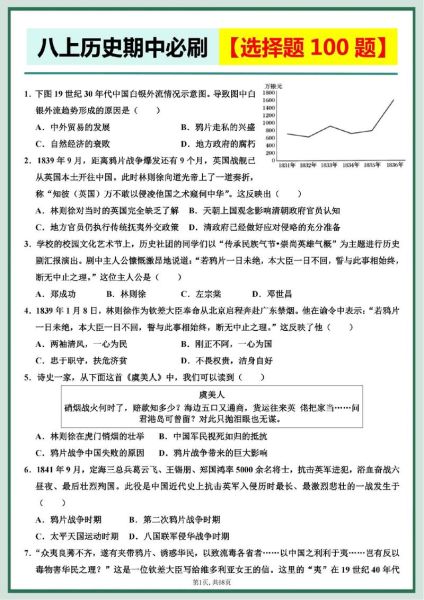

“时期、证据、原因、影响、启示”五大板块一个也跑不掉。把课本里的“小冰期”“温暖期”“竺可桢曲线”先默写下来,就相当于拿到一张思维导图。

为什么总说“竺可桢曲线”?

- 首次用物候证据画出中国五千年温度曲线

- 把考古、方志、诗词、树木年轮四线合一,至今无替代体系

- 课本必引,卷面不提就丢分

司马迁《史记·货殖列传》写江南“饭稻羹鱼”,可佐证西汉温暖湿润;而明末谈迁《北游录》记运河封冻三月,正好落在竺氏“小冰期”谷底。

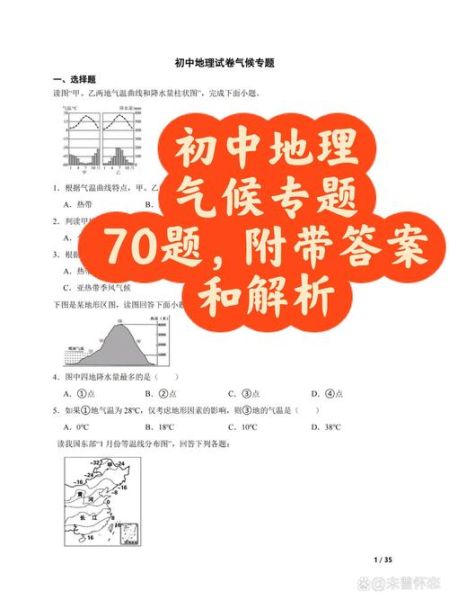

不会背时间轴,如何蒙对年份?

自问:看到“唐玄宗开元盛世”能联想到气温吗?自答:开元(713-741)正落在竺可桢曲线的中世纪暖期尖峰。把朝代、农书、诗词并排放,就能倒推温度:

- 《齐民要术》成书北魏——寒冷期,强调窖藏蔬菜

- 苏轼写“橙黄橘绿”北宋——回温,柑橘北移

气候变暖就一定国泰民安?

错!元朝统一后温度继续回升,但黄河泛滥却更频繁。人类活动、战争、土地利用叠加,让“暖”并不总等于“粮仓”。我在阅卷时发现,能同时写“自然+人文”双因子者,往往比单写温度高低多拿两分。

(图片来源 *** ,侵删)

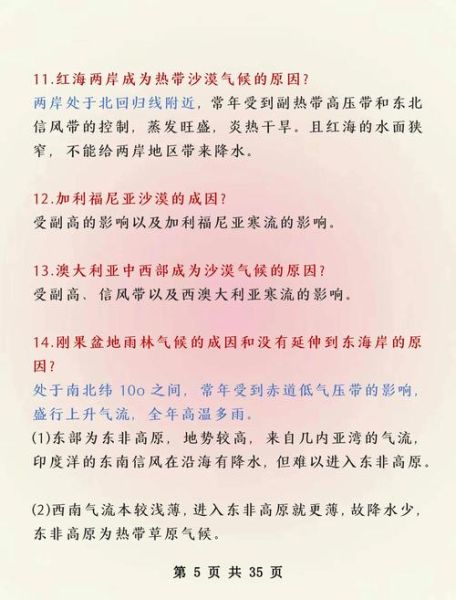

一道高频问答示例

原题:用明清案例说明气候变化对社会经济的影响。示范答法:

1600-1644年小冰期极寒:①江南双季稻失败,税收减少(经济);②陕北旱蝗叠加,李自成起义扩大(社会);③长城边关木柵冰封,后金骑兵南下畅通(军事)。三重响应呈链式放大,可见气候并不只是天气预报,而是历史杠杆。

如何三分钟做一张速记卡片?

横轴写朝代-年份-重大事件,纵轴标冷·暖·干湿。卡片四角再贴便签:A角写物候关键词(柳絮、荔枝),B角写农书引文,C角写灾害年表,D角写诗歌句子。睡前翻三遍,梦里都在背。

独家资源包

我已把近十年高考真题里出现的“气候变迁”问法做成Excel,按题型、得分点、易错警示三栏整理,放在博客资源区,回复【气候】即可下载。

(图片来源 *** ,侵删)

最后插一句竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中的提醒:“人类切不可将短暂的一生经验当作永恒规律。”答题同理,别把一次寒潮当冰期,也别把三冬暖当温室。谨记此理,卷面便能收放自如。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~