中国历史冷期暖期时间表一览

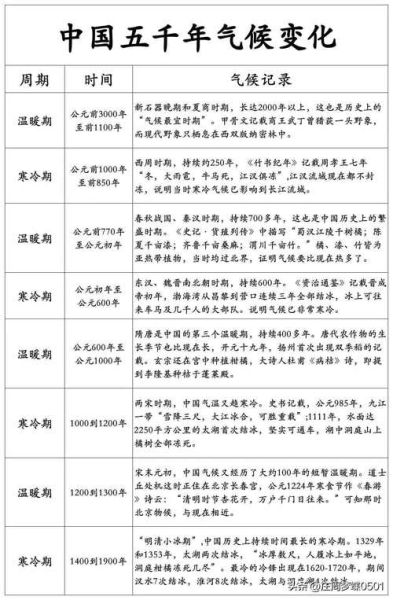

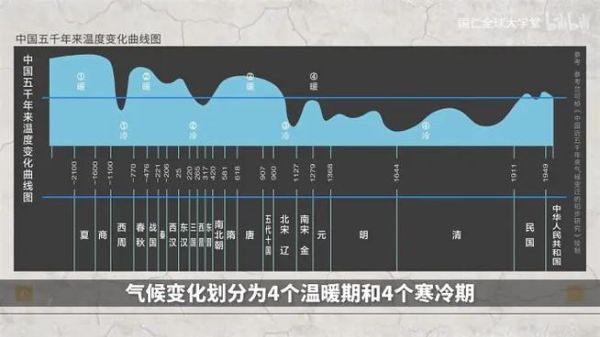

中国近五千年经历了四次大冷期、四次大暖期,冷热交替直接改变了王朝命运,先给出极简答案:大禹传说约前22世纪(暖)→西周前1000→春秋偏暖→战国小冷→汉唐盛世暖期(西汉至唐中叶)→宋元小冰(宋代寒、元初回暖)→明清小冰期(明末1644年前后最冷)。

为什么研究古代气候?

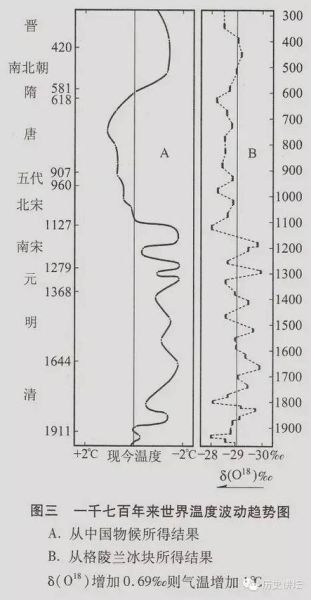

司马迁写《史记·河渠书》时已经注意到“旱涸相继”,说明古人其实把天气记录进了史书。今天,我们把年轮、冰芯、石笋、湖泥和古籍并排对照,便拉出一条有刻度的时间带。

四大冷期与四大暖期时间轴

一、全新世大暖期(约前3000—前1000)

- 时间范围:黄河象漫步的夏商前夜

- 物证:北京花粉里出现了山核桃,现今只生长在淮河流域

- 人文镜头:《禹贡》九州划分,稻作北界推至山东

二、西周冷期(前1000—前770)

- 竹简记录:虢季子白盘铭文提到“北国大冻”

- 连锁反应:周人放弃镐京,部分原因就是泾渭水枯

三、汉唐暖期(前200—800)

- 高温峰值:唐代长安可种柑橘,《酉阳杂俎》有记

- 丝路气象:高昌故城年降水量比现在高出三成,骆驼才能常年通行

四、宋末—元初冷暖摇摆(1000—1300)

- 寒冷冲击:太湖结冰可行车,“踏冰采石”成为《梦粱录》奇观

- 回暖插曲:忽必烈在1270年前后下令恢复漕粮北运,因南方粮食再度富余

五、明清小冰期(1400—1900)

- 极端年份:1654年北京冬季连续49天更低气温低于零下20℃

- 王朝更替:崇祯时期北方连年饥荒,《明实录》记载“人相食”

- 文化侧影:顾炎武在《天下郡国利病书》里提到“江南木棉贵,桑麻贱”,正是取暖所需

新手常问:怎么看懂这些曲线?

问:树年轮怎么当温度计? 答:针叶树在寒冷年份长得慢,细胞壁厚,颜色深;我们量宽度就能估出当年夏天有多暖。

问:古人真会写天气吗? 答:会。《齐民要术》把“霜降后十日种麦”写进目录,等于告诉我们晋代黄淮海平原冬季初霜日期。竺可桢把这类记载拼成一张图,这就是现代物候学源头。

冷期如何改变战争走向

案例一:蒙古西征(13世纪初)

欧洲史学家L. Gumilev在《寻找可汗的大帐》中提出:1206—1240年间蒙古高原出现连续暖湿,草原牧草带往北推进四百公里,战马供给空前充足。

案例二:明成祖五次北伐

永乐十二年(1414)出征忽兰忽失温遭遇“大雪深丈余”,迫使朱瞻基班师;极端寒冷直接缩短了远征半径,这是小冰期对中原王朝的早期警告。

我的个人补充:为什么今天还要读这些古气候资料?

在“碳中和”辩论中,我常听见“地球有史以来最暖”的句式。其实,拿竺可桢曲线一看,唐代也曾达到接近现在的温度,但那时没有工业排放。历史提醒我们:气候是一个多变量系统,仅用CO₂解释一切容易落入单一归因。

最后留一段来自《资治通鉴》的“彩蛋”——“唐太宗贞观十七年,自春不雨至于六月”。这句话看似平凡,但若把它嵌入温度曲线,你会惊讶地发现,那年正处在暖期到冷期的过渡点。史书里的极简天气句,背后常藏着一场全球尺度的气候换挡。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~