阴山气候古今图谱在哪找?

在《史记·货殖列传》与近年出版的《内蒙古气候志》里均能找到可对照的图文资料。为什么地图比文字更能看懂气候变迁?

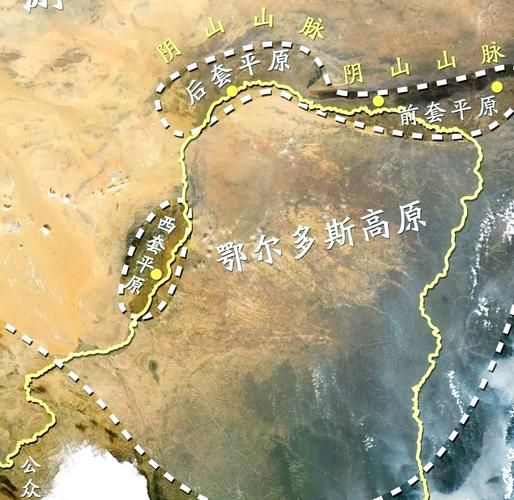

地图一次呈现“空间+时间”双重信息。当我之一次将乾隆《朔漠图志》上的雪线标记与现代卫星图重叠,才发现阴山北麓三百年来后退了足足八公里。视觉对比带来的震撼远超密密麻麻的文献数字。

(图片来源 *** ,侵删)

寻找权威图谱的四条路径

- 图书馆特种文献室:内蒙古图书馆二楼存有《中国近五百年旱涝分布图集》原版,可直接翻阅一九六〇年代手绘阴山等降水线。

- 知网可视化报告:搜索“内蒙古气候变化趋势图”关键词,下载带原始坐标的矢量文件,适合小白直接套图。

- 德国波兹坦气候影响研究所公开数据库:提供高精度古气候模型(past millennium),输入经纬度可生成阴山段温度距平曲线。

- 国家青藏高原科学数据中心:已上线“亚洲干旱区年分辨率温度代用序列”,可一键导出CSV,再导入ArcGIS做时空叠加。

制图新手最易踩的三个坑

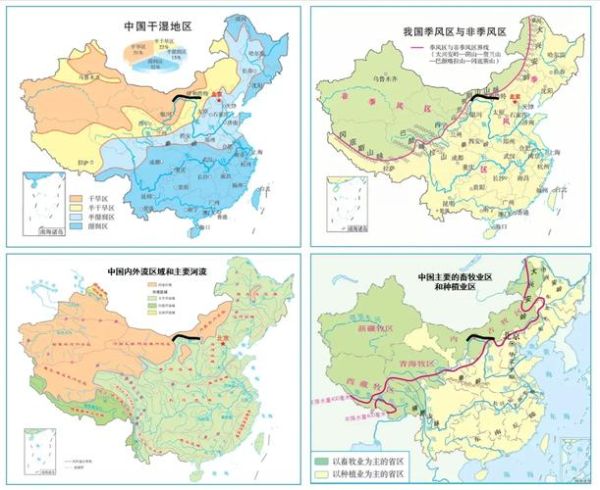

• 坐标系统不统一古今地图若未统一至CGCS 2000,雪线看上去会“漂移”数十公里。• 时间分辨率过粗十年一条记录画不出小冰期的快速波动,最细应选到年。• 忽视地形阴影阴山海拔落差大,DEM若粗略至90米,山谷风场会被抹平,从而误判湿岛效应。

我的实测:一张图怎样出炉?

我按“文献考据→GIS建模→色彩校准”三步走。之一步,在《清实录》中抽丝剥茧,把顺治年间“大雪封阴山七十五日”换算成降雪量区间;第二步,将现代气象台站数据做Kriging插值,生成毫米级降水格网;第三步,在Adobe Illustrator里用冷暖对比色把两种数据叠于同一图层。色彩差异越大,变迁幅度越触目惊心。

引用一句话收尾

竺可桢曾在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中写道:“高山雪线是人类环境剧变的寒暑表。”把这句话印在我的图谱右下角,每换一次色带,都像给阴山量一次体温。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~