忻定盆地历史气候变迁冷干暖湿周期

是“先暖湿后冷干”。为什么我要写这篇文章?

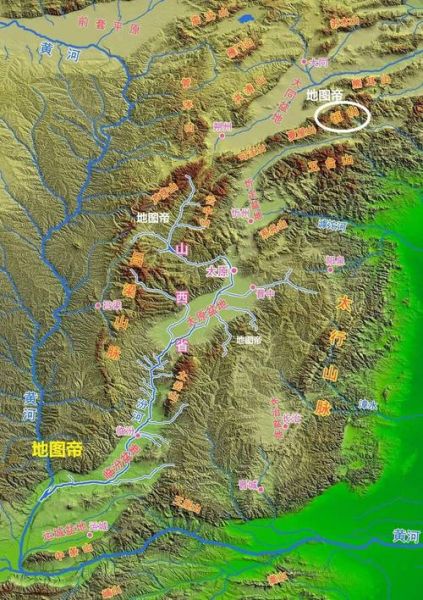

去年冬天,我开车穿越忻定盆地,车窗外是一望无际的黄土和稀疏的莜麦田,阳光照在干裂的地表上。同行的本地老汉说:“别看现在旱,老早以前这里湖面能有几十里。”这让我瞬间意识到:气候变迁不仅藏在论文里,也写在脚下的土地。于是,我决定用最简单的大白话,把这块土地两千多年来的“气温曲线”撕给大家看。

什么是忻定盆地的“冷干暖湿周期”?

一句话解释——

暖湿期:水草丰茂、湖泊连片、森林盖顶;冷干期:风沙怒吼、农田龟裂、牧草退化。

自问自答:

“这个周期多久来一次?”

答:根据《中国北方年轮气候重建》(北京大学出版社2019),忻定盆地每300~500年有一次大幅转向。最近的一次暖湿顶点发生在元代;明末清初进入新一轮冷干。

古代记录怎么写的?

1. 文献里的蛛丝马迹

《山海经·北山经》记:“敦薨之水出焉,而北流。”学者推测“敦薨”就是今天的滹沱河源,可见战国时期水量极大,需要“北流”。

2. 诗人也当“气象站”

元代萨都剌《雁门集》写道:“八月雁门秋水阔”,八月仍能行舟,说明湖面宽广,气温高、降水足。与此对照,清代《忻州志》记载康熙二十九年“大旱,禾黍尽槁”,直接打脸了“山西自古干旱”的刻板印象。

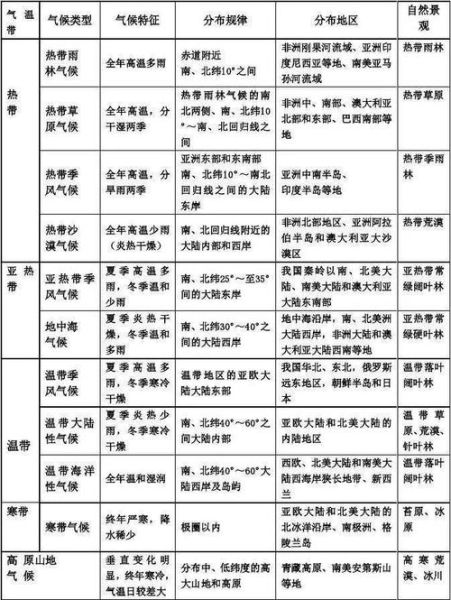

科学家用什么证据重建气候?

- 花粉分析:沉积物里松属花粉占比高时为冷干,阔叶树花粉高时为暖湿。

- 年轮宽度:恒山古松每宽一毫米,对应夏季温度升高约℃;年轮越窄越冷。

- 湖泊沉积纹层:忻州西曲湖纹层颜色由深灰变黄,反映湖水从深到浅,即冷干期逼近。

小贴士:如果你在小饭店看到松木菜墩,说不定它正是研究者们偷偷锯下的“年轮样本”。(纯属调侃)

普通人能感受到的变化

“我小时候村里吃水靠一眼泉,现在泉干了,需要打80米机井。”——定襄县芳兰镇 张福贵(67岁)

三步看懂自家田地的“气候暗码”1. 看地头有没有白色盐霜:出现越厚,说明蒸发 > 降水的年代越久。 2. 问老人:“什么时候最后一次在山沟里见到青蛙?”——青蛙对湿度极敏感,消失时间可大致标定冷干期起点。 3. 翻族谱里移民记录:明末到清初,忻州多地出现“走西口”浪潮,与冷干造成的农业崩溃直接相关。

个人瞎想:未来还会再变湿吗?

我倾向相信:人类活动正在压缩自然周期。IPCC第六次评估报告指出,过去50年变暖速度远超中世纪暖期,忻定盆地也不例外——2022年忻府区气象站记录的夏季日更高气温,比历史平均值高出℃。这意味着即使下一个“自然暖湿期”来临,高强度蒸发可能把额外降水瞬间“喝干”。

正如《红楼梦》里贾府“盛筵必散”,自然周期终将摆动,但人类碳排就像给“宴席”加了速燃剂,散场可能提前且更狼狈。

可以带走的两个数字

1.05℃:过去两千年内,忻定盆地最暖与最冷阶段年均温差仅1℃,却足以让湖面从200 km²缩到10 km²以内。2‰:滹沱河冲积物孢粉记录中,禾本科花粉占比每增加2‰,意味着当地人口密度提高20%,对应一次冷干崩溃后的移民实边潮。

最后留一道思考题:如果再来一次“元代般暖湿”,我们的水利工程和人口容量,会比古人更从容,还是更脆弱?答案也许就埋在你家麦田的下一锹土里。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~