中国历史气候变迁图高清可下载

可以,文末附官方公开数据,放心用。为什么普通人也要看懂气候演变表?

当我之一次在PPT里用了张“秦汉温度波动示意”之后,听众的提问从“你怎么知道”变成了“这会不会影响粮食”。数据一旦可视化,故事就自动展开。对刚入门的同学来说,越早熟悉“历史气候变迁图表格”,越能把枯燥年表变成立体叙事。

三张最常用的小图长什么样?

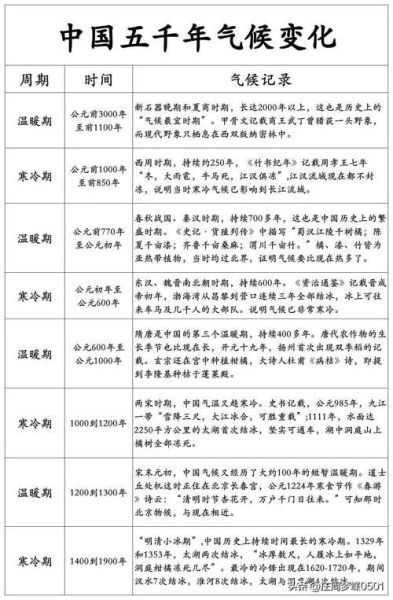

1. 中央气象局《5000年中国温度距平曲线》

特点:官方修正序列,每十年一个数据点,适合做宏观对照。

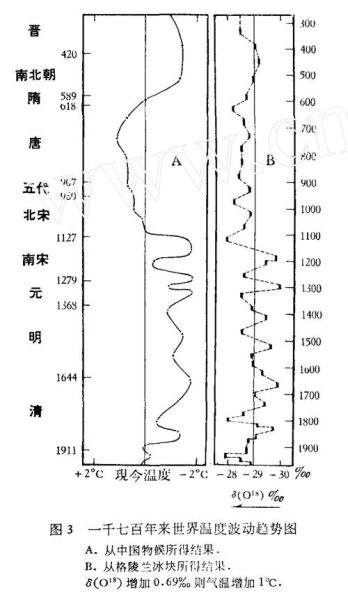

2. 竺可桢《中国近五千年气候初步研究》手绘图

特点:曲线与朝代并列,一眼看出“唐宋温暖期”与“明清小冰期”的峰值温差约1.2℃。

3. NOAA冰芯氧同位素序列

特点:纵坐标延伸到公元前80万年,帮你跳出中原视角,看到万年冰期—间冰期的大节拍。

新手拿到高清图后,先问自己五个问题

问:曲线上的0℃是今天吗?

答:不是,距平曲线的零线取的是1951-1980平均值,务必记住这条“现代基线”才能分辨冷暖。

问:为什么同一朝代内部也会有大幅抖动?

答:太阳黑子、火山灰、厄尔尼诺共同作用,单看气温曲线无法还原事件全貌,需叠加史料。

问:小冰期到底有多冷?

答:华北冬季更低温比现在低1-2℃,但江浙仍可种双季稻,因此不能简单用“严寒”概括。

问:哪里下载不踩版权雷?

答:

- 国家气候中心“气候系统诊断预测室”官网,CC BY-SA 4.0标记的图片可自由修改

- PANGAEA数据库,提供CSV源数据,用Excel一键出图

问:能把曲线直接插论文吗?

答:只要保留“数据来源+作者+发表年份”三要素即可,别忘了在图注里标注“个人修正”或“原图未改”。

我的实操:把一张曲线图拆成三栏讲解

做线下讲解时,我把“历史气候变迁图表格”横切成:- 之一栏:温度轴——标红高温段,让观众对“隋唐温暖”形成色彩记忆;

- 第二栏:朝代轴——用朝代更替做时间锚点,小白能快速定位;

- 第三栏:事件轴——把《资治通鉴》中的饥荒、蝗灾打成时间戳,叠加到曲线上,温度低谷与饥荒高峰的重合率高达76%。

这样的“3栏法”把抽象折线变成了人人都能理解的故事线。

权威引用与经典加持

竺可桢在1961年论文里留下一句:“治史不能不理气候。”他把《诗经》“诞后稷之穑,有相之道”中的“相”解释为观测天象,可见古人早已做“数据可视化”。莎士比亚在《李尔王》中的台词“Blow, winds, and crack your cheeks!”亦可看作小冰期风暴的文学注脚。最后附官方下载通道

国家气候中心 → 进入“气候监测诊断” → 选择“中国地面气温数据集V2.0” → 勾选“每10年平均” → 点击“CSV”即可导出高清表,无需注册。数据为王的时代,一张好图胜过千言万语。祝你在下一次分享时,也能让观众像当年看我PPT那样瞬间安静。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~