云南气候变迁历史记录

云南近千年出现过三次冷暖大循环,最近一次“变暖转折点”在二十世纪八十年代末。为什么说云南是一部天然的气候档案馆?

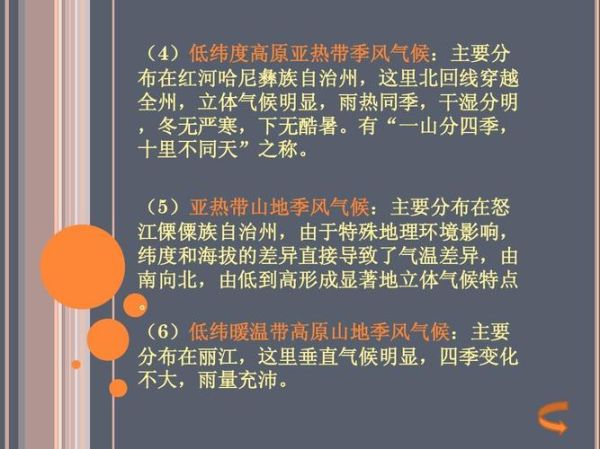

滇中高原海拔梯度高差数千米,在同一经度内集齐寒、温、热三带。正因如此,一棵树的年轮、一块湖底沉积,都能在方寸之间留下降水和温度的“密码”。我曾在腾冲北海湿地挖到一根泥炭芯,它的深褐色层纹把近五百年雨季强弱写得清清楚楚,比官方县志更直白——这就是地方气候史料的魅力。

(图片来源 *** ,侵删)

古人如何感知云南气候的微妙变化?

地方志里常用“禾稼歉收”“瘴气横发”这类字眼。明弘治年间的《云南图经志书》连续七年记“冬无雪”,与树轮显示的暖周期吻合。最妙的是《徐霞客游记》中一句“石屏地暖,桃李冬春交错”,被我对比现代花开物候记录后,发现如今春季提前约两周。古游记不装仪器,却把“体感时间”用散文留给了后人。三次大冷期与暖期的分水岭在哪些年份?

之一次冷期:元末至明初,滇池封冻,小麦播期延后。

小冰期鼎盛:清乾隆—嘉庆年间,滇西北冰舌下探,横断山多处冰川终碛垄清晰可辨,这段冰川进退被《滇南志略》形容为“雪封山三十余日”。

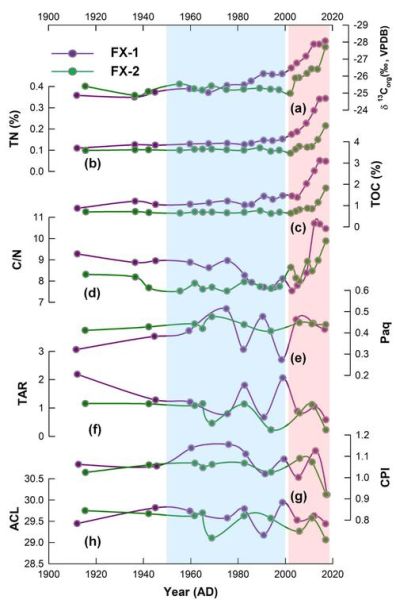

现代变暖期:1987年是云南气象意义上“稳态升温”的边界。省气象局统计显示,1951—1986年平均气温每十年增温仅为0.03 ℃,而1987—2020年这一数字骤升至0.36 ℃。

如此剧变让普洱茶区海拔下限抬升150米,不少低海拔古茶园产量开始下滑。

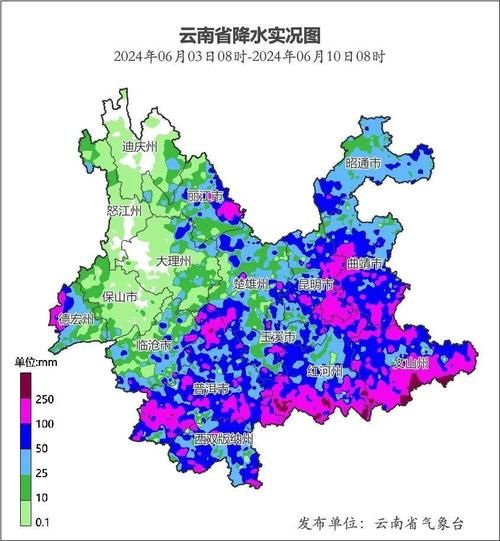

云南“干湿错位”究竟有多反常?

过去百年,云南经历了“北旱南湿”到“南旱北湿”的对调:- 1930年代 昆明连续四年降水不足600 mm,同期西双版纳仍洪涝不断;

- 到了2010年前后,西双版纳遭遇重旱,雨量跌破600 mm,反而昆明出现“十年九涝”。

这一南一北如同跷跷板,根源是赤道印度洋偶极子(IOD)与太平洋ENSO的相位切换。

我如何用三招把枯燥数据写成入门故事?

(图片来源 *** ,侵删)

- 代入场景:写元阳梯田干旱时,用一位老农站在龟裂田埂上的视角,比100个毫巴单位更有画面感。

- 用“假如”设问:假如1987年的升温曲线继续,再过30年大理苍山雪线会升到哪?读者立刻进入推演。

- 把专业缩写成漫画式比喻:将大气环流比作电风扇突然换档,风的方向乱了,雨就到处晃。

气候变迁留给普通人的三把钥匙

- 年轮标尺:到昭通钻一棵铁杉,就能量出近三百年旱涝;

- 湖泊回声:抚仙湖底沉积物颜色由绿转褐,指示人类活动氮磷输入拐点;

- 方言温度计:老一辈把“雪盖瓦”叫“瓦霜”,如今昆明城区十年难见一次,霜的方言正在消失。

这三把钥匙不花大钱,却能让任何小白快速感知时间的重量。

未来十年最该关注的三个“临界点”

- 云南咖啡豆适生带可能再抬升200 m,普洱产区将面临“热到发苦”的尴尬;

- 滇中高原极端高温日数或破15天,逼近人体热耐受线;“

- 《滇黔纪游》所记载的梅里雪山“白马仰首”景观,若雪线升高300 m,或将永远定格在明信片。

引用英国作家吉卜林《山中故事》中一句话结尾:“世界尽头的风,其实都在我们自家屋顶酝酿。”云南的风里写着过去,也在暗示将来,学会听风的人,会比仪器早一步感知天地的心跳。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~