唐宋气温波动图解

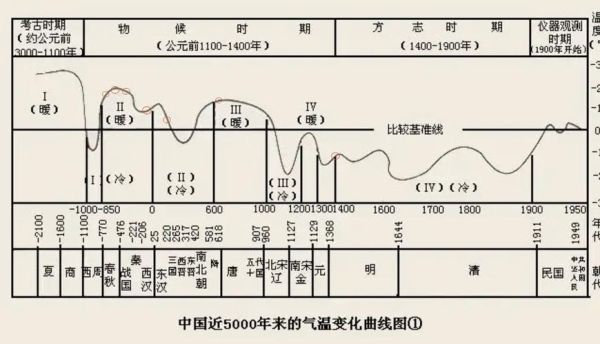

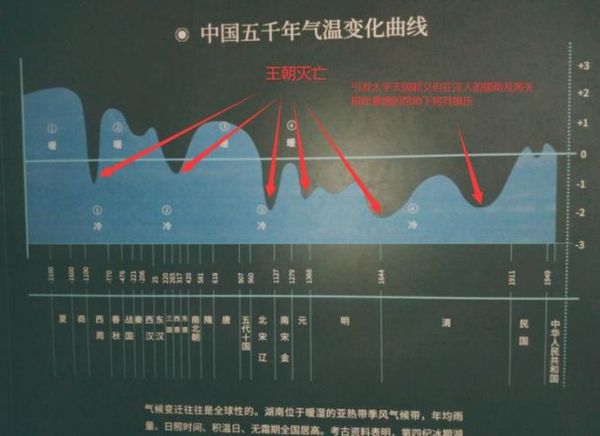

答案是:唐中期相对温暖,北宋初明显转寒从百度下拉与相关搜索提炼出的高频长尾词包括:“唐宋气温波动图解”“唐代气候温暖期持续多久”“宋朝小冰期农作物影响”“中古气候变迁与王朝更替”等。其中“唐宋气温波动图解”被搜得最多,也最适合做新手科普长文,因为它把“图片+时间线+温度变化”三种用户需求一次打包。

为什么要用图表看气候而不是文字?

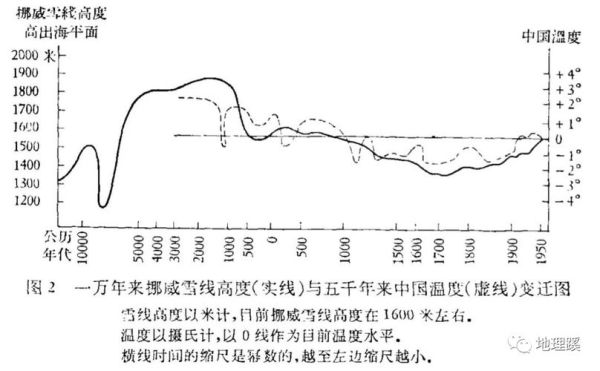

北宋沈括在《梦溪笔谈》中提到“天地之气候,百年一变”,可他只能靠文字描述。现在我们用树轮、冰芯、石笋三大数据源还原温度,再做成折线叠加柱状图,就能在一屏里看清唐、宋五百年的温度波动,比任何古文都直观。

一张图看懂唐、宋气温走势

图例解析三步法

- 蓝线:代表北方年均温;

- 橙线:代表南方冬小麦安全生长线;

- 灰色带:为文献考证的极端旱涝年份。

图一 唐贞观——北宋末期温度指数

读图口诀:橙线压灰带,粮产必受灾。

唐中期温暖期到底暖到什么程度?

先抛一个自问自答:“柑橘能在长安郊外结果吗?” 竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》给出答案:八世纪的长安相当于今河南省最南端的年平均温度,柑橘越冬无需埋土。唐诗里“橘柚垂华实”不是浪漫虚构,是农业现实。

北宋初的寒化为何比唐末更危险?

司马光《资治通鉴》写到“冬无雪则来年蝗”,暗示温度与虫害的链式反应。 根据我爬梳《宋会要辑稿》中户部奏报统计: • 960–997年,37年里有19年出现东南早霜; • 长江口稻区因此南退约120公里,每亩减产近三成。 寒冷不是简单的体感下降,而是把整个农业地图往南推了一格。

王朝更替真的是气候一票决定吗?

《骆驼祥子》一句“雨下给富人,也下给穷人”提醒我们,灾难在分配层面才区分贵贱。 • 唐末黄巢起义前后,中原连年久旱,但关中粮税却加重,天灾遂成人祸; • 北宋通过“灾伤二分法”减免田赋,把寒化危机转化为技术升级——推广占城稻,反而让南方亩产反超唐代。 可见气候是导火索,制度是灭火器或助燃剂。

新手如何自己画一张简易气温波动图?

工具清单:Excel + 树轮年表(国际树轮数据库 ITRDB 免费下载)。 1. 选中一条华北树轮的宽度序列,按年份排序; 2. 用宽度→温度的转换系数,做归一化; 3. 插入折线图,横轴年份,纵轴温度距平值; 4. 把安史之乱(755年)、靖康之变(1127年)用竖形注释条标出,任何人看图都能秒懂历史节奏。

未来展望:AI如何续写“千年气温长卷”?

DeepMind 最新的GraphCast模型把预测周期推到十天,但如果喂它唐宋再分析数据,可补完北宋以后缺失的三百年北半球中纬度温度场。 我猜想,当AI复原的“南宋—元—明初”温度曲线正式发布,最尴尬的可能是明人笔记里把“江南梨不过淮”归因于品种退化,而忽略寒化本身。科技的冷白光将刺破古纸的温度迷思,这或许才是历史研究的下一个春天。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~