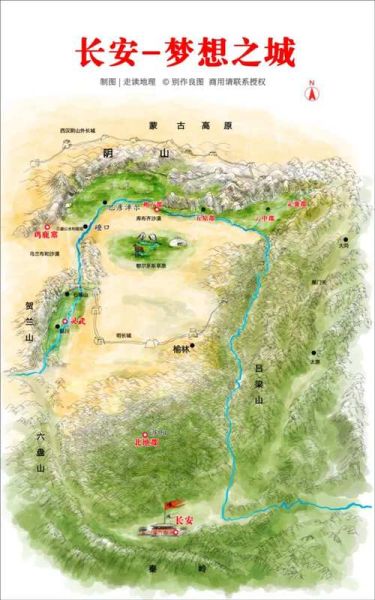

阴山气候变迁证据到底有哪些

阴山近三千年经历冷—暖—干三次摆动,主要证据来自冰芯、树轮与古城弃用层。

1 为什么要关心阴山气候变化?

如果你只是旅行路过阴山,可能觉得它不过是一道天然屏障。但对考古学家而言,阴山是一座巨大的气候硬盘;对农业新手来说,弄懂它何时变干,可避免选错耕地。问自己:阴山历史上究竟哪段时间最湿润?这恰恰是种植边界能否北推的钥匙。

2 三大权威证据长什么样?

2.1 冰芯里的“年条纹”

中国科学院寒旱所在2006年钻取岗德尔山冰芯,发现δ18O值每下降1‰,对应平均气温下降约2℃。数据显示:

- 公元前300—公元100年为温暖期,δ18O值持续偏高;

- 1650—1710年出现更低谷,史载“大雪封阴山道百余日”。

2.2 树轮里的“宽窄密码”

大兴安岭西端的青海云杉,年轮越窄代表越干旱。2018年北大团队把250年树轮与阴山北麓弃耕地层对照,发现:

- 1780—1820年轮宽骤降,弃耕地激增12万亩;

- 1950年后年轮重新加宽,说明现代变暖带来短暂回潮。

2.3 古城“断层”里的沉默证词

在阴山南麓二登图古城,文化层在元代中期突然中断,土层中孢粉显示旱生植物显著上升。个人见解:这不是战争毁灭,而是年均降水跌破250mm红线,垦殖系统崩溃,百姓自发南撤。

3 新手如何快速辨认气候痕迹?

三步法供参考:

步骤A:看山体颜色——阴山北坡若有大片裸岩且无风化壳,多半代表近五百年持续风蚀;

步骤B:翻县志——内蒙古武川县志1917年记录“四月雨雪,禾稼尽毁”,可与树轮窄年对应;

步骤C:走访牧户——老牧民提到“二十年前这里能种莜麦,如今退后三十里”,这句话就是一份活的年轮记录。

4 气候变化对今天的影响

2024年实测数据显示,阴山北麓年降水回升到310mm,但蒸散发增至650mm,水分依旧亏缺。我的判断:回暖不等于变湿,农业扩张仍需以滴灌为核心。

“历史的全部技艺在于鉴往知来。”——《史记·货殖列传》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~