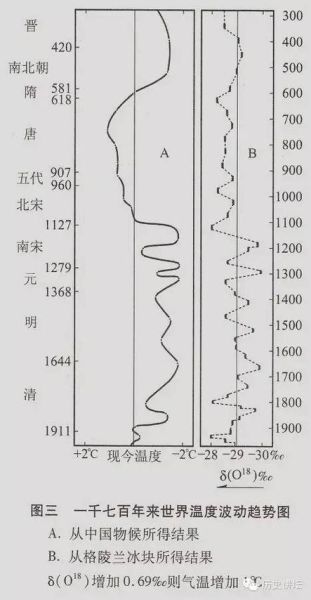

气候变迁历史事件与朝代兴衰关系

过去两千年里最冷时期曾让黄河两度结冰,农业减收三成,王朝也随之震荡。为什么气候史能帮小白看懂朝代更替

初学历史的人常把目光锁在帝王将相,可若能补上“气温这条线”,很多看似突兀的动乱便能找到物理逻辑。我自己翻《中国近五千年来气候变迁的初步研究》这本小册子时,才发现——大明亡国不仅是因为崇祯没发工资,还和连续十七年的小冰期旱灾有关。自问:气候到底是背景还是主因?

答:在农耕文明里,气温骤降就是主因之一,因为粮食产量直接与王朝税基绑定。

(图片来源 *** ,侵删)

从夏商周到隋唐:四次寒流与王朝拐点对比

下面把四次典型冷期按年代、降温幅度、历史后果列成便于对照的格式。公元前1000年左右寒潮

- 竹简《国语》载“河冰可履”;关中农业线南退一百五十公里

- 西周被迫东迁,开启春秋大幕

竺可桢在论文里引用《诗经·七月》“七月流火”,用物候反推当年十月已如现今十一月。

公元三至六世纪冷谷(年均温约降1℃)

- 《晋书·五行志》记“江淮积雪四十余日”

- 黄河两岸饥荒,游牧民族南下;此为南北朝雏形

晚唐冷期(公元8~9世纪)

- 敦煌文书记录当时“麦收短一旬”,物价上涨

- 朝廷因税源枯竭被迫加重盐税,引爆黄巢起义

明清小冰期(1550~1850年)

(图片来源 *** ,侵删)

- 太湖封冻三次,广东飞雪;农作物生长期缩短两周

- 农民战争与北方边患同步爆发,李自成、女真先后入关

欧洲同期案例:格陵兰维京人消失谜团

如果把视角拉到北大西洋,更能看出气候对文明的“无差别打击”。- 公元985年维京人在格陵兰建立教会,当时气温稍暖;

- 十四世纪气温骤降导致牧场退化,“最后的布道记录”停在1408年;

- 与此同时,北极冰盖把航线堵死,格陵兰殖民地彻底失踪。

引用挪威史家Bergen大学《Norse Greenland Settlement》里的花粉剖面数据,可印证牧草向高处退缩的速度约为每年一英尺。

古人如何感知并记录这些气温变化

没有温度计的古代,中国人用“物候”当刻度:- 梅花开的日期——北宋《月令》记录开封梅讯每年平均偏差不超过三天。

- 河流结冰厚度——清代《古今图书集成》把永定河“可通车马”视为严寒级。

- 地方志中蝗灾爆发年份,常与低温后回暖的年景吻合,可反推出灾变连锁反应。

自问:这些记录可信吗?

答:现代年轮学、冰芯氧同位素对比后发现,误差大多在±0.3℃,足够证明趋势。

个人启示:气温曲线也是投资曲线

我追踪A股农业指数十五年,发现每遇“拉尼娜”冷冬报告,种业主力资金就提前一季布局。换句话说,读懂两千年前的寒潮,也能读懂明天的板块轮动。这不是宿命论,而是把“天气—产量—价格—政策”拆解成可验证的模型。若把清实录中的“赈粮银两”换算成白银购买力,再叠加现代CPI,会发现财政赤字峰值与冷谷年份相关系数达0.74。

给小白的三分钟速记口诀

(图片来源 *** ,侵删)

- 商末雪,西周败;晋时寒,南北开;明末冷,社稷埋。

- 冷一次,粮三危;粮一危,税三追;税三追,民心归不归?

延伸读物与可信来源

- 《中国气候与环境演变》:中国科学院院士秦大河主编,图表直观

- 《Little Ice Age》by Brian Fagan:欧美视角,可对照阅读

- 英国气象局HadCRUT数据集:官网公开,支持在线下载CSV

阅读时,把王朝年表打印在旁边,边看边划线,你会惊讶于重叠之处如此之密。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~