对联非遗文化怎么入门

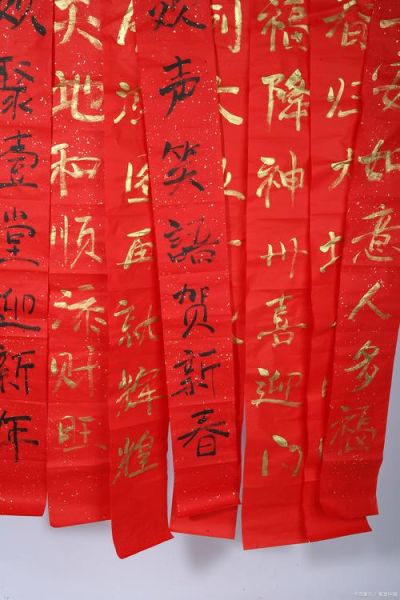

不是只有笔墨纸砚才算书法,一副上下成对、平仄相称的对联,同样被称作“纸上的舞蹈”,被国家正式列为国家级非物质文化遗产。很多新手问:我该从哪里下手去体验这门古老的艺术?答案可以先从“读、临、创”三步开始,但背后还有更深的文化肌理。对联缘何升格为非遗?

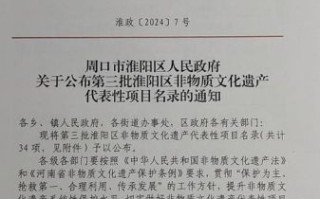

“对联是中国语言文学最精炼的戏剧。”——林语堂短短两行字,却要兼顾对仗、声律、意境与书写,它浓缩了汉字全部的美感。2006年,国务院将其列入之一批国家级非物质文化遗产名录(来源:中国 *** 网《关于公布之一批国家级非物质文化遗产名录的通知》),正是看重这种独一无二的文化整合力。

(图片来源 *** ,侵删)

三步零基础上手对联

一、读经典:先让耳朵“长记性”

《声律启蒙》与《笠翁对韵》仍是最顺口的入门书。

- 每天朗读一段,注意“平仄”与“同部首”的自然押韵;

- 用手机录下自己的声音,回放时会发现哪一句“拗口”,那就是你语感未到的提示。

二、临古联:把眼睛训练成“尺子”

选帖比选帖重要。我推荐王羲之《兰亭集字联》、郑板桥“吃亏是福”联。技巧:

- 先折纸定位,确定字距、行距;

- 用铅笔轻描结构,再用毛笔覆盖;

- 完成后悬挂三日,离三米远看结构是否“散架”。

三、初学作对:把大脑变“数据库”

新手常问:我词汇量小怎么办?

自问:我会不会用“天气”对对子?

自答:把天气拆成“云”“雨”“雪”三大桶词,再去搜《同义词林》,瞬间扩展为“晓云、暮雨、春雪”等几十组意向。

公式:名词+方位副词+动词+形容词,如“晓云横谷湿,春雪入林香”,平仄自动靠拢。

常见疑问一次说清

(图片来源 *** ,侵删)

Q:必须懂繁体字吗?

A:简体对联一样能上展览,但繁体更容易看出字形对称,建议在临写阶段用繁体,日常创作可用简体。

Q:一定要毛笔?

A:硬笔也承认,但毛笔的提按顿挫能把对仗的“势”夸张出来。展览评委通常先看笔触力度,再看内容。

Q:对联尺寸有没有标准?

民间常见四尺对开竖幅(约34×138cm),字数7至11字最易布局;“龙门对”横批则可做到五米长,但初学者容易被长幅拉垮结构,切勿心急。

权威数据与书单

- 《中国楹联集成》(中国文联出版社):收藏近二十万副古今对联,是目前最权威的对联数据库;

- 《历代名家楹联精品集》(西泠印社):高清全色彩印,可放大看到每一根飞白;

- 中国楹联学会2024年度报告:全国新注册会员首次突破20万,00后占比达27%,说明“老手艺”正在被“Z世代”接手。

把对联玩出烟火气的小窍门

(图片来源 *** ,侵删)

- “一日一景对”:上班路上看见梧桐落叶,当晚写七言对,如“一叶辞枝惊晚笛,三更落月照空城”。用手机拍照留存,30天后装订成册,就是私人的“城市节气志”。

- AI平仄检测可先在“搜韵网”跑一遍,再人工微调,效率翻倍。

- 对联市集已在成都、苏州出现:写好一副挂上去,现场有人出价,价格从5元到500元不等,练手的同时赚咖啡钱。

我的独家尝试:把对联写成朋友圈

去年除夕,我把家里年夜饭菜肴编进对联:“酱肘映红炉,辞岁仍肥家;醋鱼翻雪浪,迎春更亮盘。”

拍照发朋友圈,没想到点赞破千。核心秘诀是把生活味道写进格律,对联就不再是博物馆的展品,而是热腾腾的人间烟火。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~