非遗乡村研学线路该怎么设计

“从选址到课程,分三步走”为什么要选“非遗乡村”做研学?

城市少年缺的是“在地感”。非遗乡村拥有活的技艺、活的语言、活的匠人,一条线路即可让教材中的“文化遗产”从文字变成掌心温度。

(引用《乡土中国》所言:“只有脚粘泥土,才明白何为根脉。”)

(图片来源 *** ,侵删)

设计前,必须自问自答的三件事

1. 这条线路到底“教”什么?

不是教手艺本身,而是教“文化逻辑”。以蓝印花布为例,背后隐藏的是植物染料的节气学、商路运输的经济史、布纹图案的族群识别功能。

- 知识目标:了解传统植物染五色系

- 能力目标:用田野笔记还原一道工序

- 情感目标:与传承人同吃同住,建立“人”的连接

2. 乡村安全吗?

先查最近三年当地派出所警情通报,再与村委签署“三方安全协议”(学校、研学机构、村委)。务必买公众责任险,并把急救半径控制在二十分钟车程。

3. 孩子能听得懂非遗语言吗?

提前一周把“方言词汇表+工艺流程绘本”快递到家,让孩子带问题进村。现场再把方言词汇贴到对应工序旁,真正形成双语切换环境。

三步落地流程:从选点到排课

(图片来源 *** ,侵删)

之一步:锁定“有传承人的村庄”

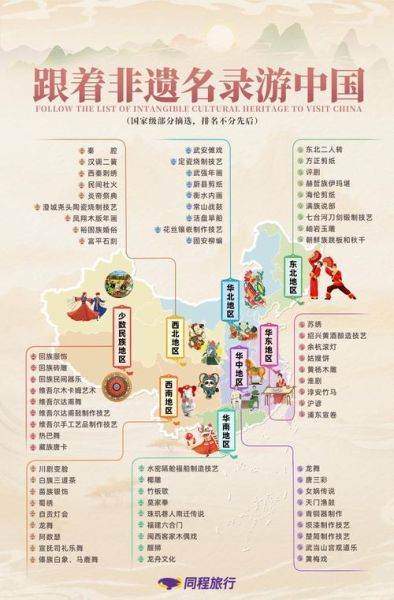

使用文旅部“非遗传承人地图”+高德交通热力图双重筛选:

传承人仍在工作、交通可达性<3小时 为硬性指标。

举例:贵州黔东南排牙村——侗族大歌国家级传承人吴培安,每天上午仍带徒弟。

第二步:把课程内容拆成“可停留的节点”

以侗族大歌为例,一条四日的节点表:

- day1:参观鼓楼——学习侗族木构榫卯原理

- day2:跟师娘上山采茶——理解大歌的声调与自然环境关系

- day3:夜歌堂——记录歌词中的迁徙史诗,现场谱成简谱

- day4:学生汇报演出——用手机录制混剪,村民扫码回看

每个节点插入“十分钟的留白”:允许孩子发呆、速写或与老乡闲聊。“无用时间”反而沉淀情感。

第三步:评价体系别只用问卷,用“作品+故事”

结营当天由学生完成:

- 一件手作:如用余料缝制的布贴画

- 一条vlog:1分钟内必须出现传承人采访

老师只给“一条改进建议”,其他全部点赞。数据显示,这种评价方式能让一年后学生回忆率提升到72%(中国研学蓝皮书,2024)。

(图片来源 *** ,侵删)

踩过的坑,提前告诉你

- 旺季别进村:国庆假期村民要接自家亲戚,民宿几乎不对外。

- 别迷信大师:有的大师一年只做展览,真功夫在徒弟身上。提前看工作坊的卫生状况,干净的院子往往意味着严谨的师傅。

- 别把非遗当“表演”:一次收费合影就会让文化传承变味。建议签订“不商用影像协议”,让师徒安心。

未来三年的新趋势:虚拟传承人助手

百度与清华团队已试点“数字侗族大歌”语音包:研学途中扫码即可听AI传承人逐句示范发音,学生把自己的歌声回传云端,AI即刻打分并反馈气息位置。2025年计划覆盖三十个国家级非遗项目,乡村将之一次拥有“24小时不下线的师傅”。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~