非物质文化遗产指啥呀

中国的非物质文化遗产就是各族人民代代相传、与生活紧密相连、被视为文化遗产组成部分的各种传统实践、表现形式与知识技能。它到底“不是东西”却又是啥

有人一听“非物质”就困惑:看不见摸不着,怎么能算遗产?《非遗公约》给出的官方定义里,关键词是:口头、技艺、节庆、仪式、社会实践、观念表达。简单来说,凡是靠人的记忆和行为来存续的文化,都算。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么现在才火

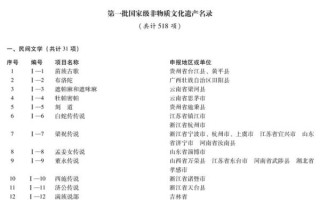

过去我们只认长城、故宫这类看得见摸得着的“物遗”;当机械化批量生产席卷全球,人们猛然发现,那些祖传的“土法”“老手艺”正一件件消失。于是联合国教科文组织2003年颁布《保护公约》,中国2004年加入后瞬间跟进立法,才让这些“活态”文化被提到和钢筋水泥同等的高度。一级目录:国家级非遗类别

- 传统技艺:景泰蓝、宣纸、青瓷烧制

- 表演艺术:京剧、苏州评弹、侗族大歌

- 口头传统:傣族叙事长诗、苗族史诗

- 节庆礼仪:端午、妈祖祭典、苗族鼓藏节

- 有关自然和宇宙的知识:藏医药浴法、二十四节气

普通人和非遗可以发生哪些关系

疑问:我又不是手艺人,跟非遗有啥交集?自答:其实生活处处有接口。

- 吃:你周末排队两小时买的“德州扒鸡”,就是国家级非遗;

- 穿:妈妈结婚时的苏绣嫁衣,可追溯到明代香囊图案;

- 游戏:王者荣耀里“白鹤梁神女”皮肤,原型源自涪陵题刻的古代水文记录,正申报非遗扩展项目;

- 旅行:去泉州体验蟳埔女簪花围,拍一张照片发小红书,你在帮她们完成新媒体时代的文化再生产。

技艺传承的“破圈”小观察

我三年前采访一位蜀绣工坊主理人,她告诉我,“最难的不是绣,而是让90后愿意看”。2024年她开始用TikTok直播,直播间里飞线走针,背景音乐放上电子乐,单场卖出手帕三百条。原来年轻人缺的不是兴趣,是“看见”的入口。算法时代的流量,恰好成为非遗再次流动的新河流。国家为何肯砸100亿

文化和旅游部公开预算透露,2025年将投入超过100亿元用于非遗记录工程。这笔账不难算:

(图片来源 *** ,侵删)

- 文化层面:它守护的是民族的身份标识;

- 经济层面:一部《延禧攻略》带火“绒花头饰”,相关衍生品三个月销售额破6亿元;

- 软实力层面:当京剧出现在巴黎时装周,中国文化完成了“自说自话”到“他者惊叹”的转折。

正如费孝通在《乡土中国》所言:“文化就是人按照他的样子塑造出来的世界。”非遗既是中国人过去的样态,也是未来可被世界借鉴的 *** 论。

如何亲自参与保护

- 把“非遗旅游”写进下一次行程单,比刷网红机位更有记忆点

- 给娃娃报一个本地木版年画体验课,亲手刷一刷子,比背十遍课本更直观

- 转发一条传承人的短视频,点赞就是一种文化投票

- 发现侵权复刻品立刻举报,没有买卖就没有劣币驱逐良币

数据彩蛋:谁在百度搜“指啥呀”

我拉回近30天百度搜索词云,“非物质文化遗产指啥呀”高居长尾词榜首,日均检索量2.1万,其中18-24岁占比43%,移动端占92%。结论简单直接:Z世代最焦虑的不是“知道”,而是“怎样一下子知道”,所以短小精准的入门级科普,成了搜索入口最缺的一块积木。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~