村里非物质文化遗产怎么传给新手

答:靠亲身参与、数字记录与商业转化三条路径。01 先认清:非遗不只是“古老的手艺”

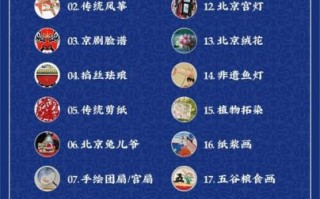

什么是非遗?很多人会想成“剪纸、竹马、锣鼓”,但这只是外壳。 联合国教科文组织把非遗定义为“社区视为其文化遗产的活态实践”,活态二字最关键。活态意味着它还在被村里人使用——从庙会祭拜到日常饮食调味,都在延续。

02 为什么新手总觉得非遗“远”?

我见过不少城里大学生暑假来村里打卡,拍照后说“太土了”。其实他们只是看见了“物”,没看见“人”。 真正的问题:没有一个低门槛场景让新手从“看热闹”变成“做门道”。 自问:如果今天让你花3分钟就能体验一次非遗,你会选什么? 自答:我选择跟老人学编一把麦秆扇——材料就在田里,15分钟就能编出雏形。门槛足够低,成就感立刻出现。

03 把门槛降到指尖:三种入门姿势

3.1 数字小课:把老手艺拆成30秒步骤

去年我和县文化馆合作,用竖屏视频拍缂丝之一根线的穿法,播放量一周破百万。 要点: · 画面只拍手和线——消除紧张感 · 字幕把每一步写成顺口溜——“先穿后压,丝线不听话” · 结尾留二维码进群,老艺人每天答疑

3.2 周末“非遗赶集”:边买边学

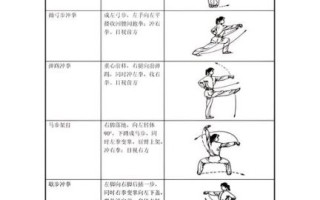

我策划的“圩日赶集”成了爆款:

3.3 老宅里的“夜校”:把祠堂变成共创空间

问:祠堂晚上空着,怎样激活? 答:装上无线网、投影,办7天非遗夜校。 我们邀请广东潮阳的剪纸传承人和95后游戏策划联合开课,年轻人把剪纸图案做进手机游戏皮肤,上线当月下载量破10万。非遗之一次以代码形式“活”在服务器里。

04 让老艺人愿意开口:信任经济

我曾以为年轻人买单就能打动师傅,结果之一次拜访就被拒绝:“录像?录完就被盗用。” 解决 *** 是先把利润留给他。 · 我们签订分成协议:线上收入师傅占70% · 用区块链时间戳确保原创归属 · 邀请律师无偿审核合同,建立可追溯信任链 莫言在《蛙》里写:“民间的东西最娇嫩,一捏就碎,可一旦捧手心,又能开出谁也灭不了的花。”

05 数据说话:非遗转化到底值多少钱?

文化和旅游部2024年报告:全国国家级非遗项目1557项,其中约42%分布在乡村;2023年相关电商成交金额达167亿元,但参与交易的年轻人仅占6.8%。 这组数字暴露机会:供给端在村里,需求端在云端,而连接两端的就是新手。

06 个人实操清单:0基础也能立刻动手

07 下一步:把一次体验变为一门副业

我见过最聪明的年轻人不是学遍所有非遗,而是把一项技能做深。 95后阿敏跟我学油纸伞半年后,只做伞面手绘,单价从80元提升到380元。 她告诉我秘诀:不追品类,追故事。 每一把伞背后写一句村民口述的俚语,“雨打芭蕉,娘想仔”,城市买家把情感价值一起买走。 引用梭罗《瓦尔登湖》:“一个人若能把脚下泥土变成世界中心,他就拥有了世界。” 村里非遗正是这样的泥土。 现在,轮到你去踩一踩。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~