非物质文化遗产具体包括哪些内容?

国家级名录里涵盖十大门类常被问到的核心问题:非遗到底指什么?

——“我看到剪纸、昆曲、端午都写着非遗,它们到底被谁认定?由哪些标准?”*** 脆拆给自己听:必须活态传承、至少百年历史、与社区身份认同紧密相连。再对照国务院公布的国家级名录,你就会发现官方用“十大门类”来收纳全部项目,这也是新人最该记住的之一张地图。

(图片来源 *** ,侵删)

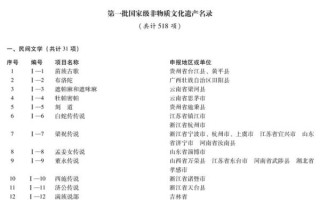

用一张清单把十大门类摆在你面前

- 民间文学:苗族古歌、格萨(斯)尔

- 传统音乐:侗族大歌、川江号子

- 传统舞蹈:秧歌、锅庄舞

- 传统戏剧:梨园戏、越剧

- 曲艺:苏州评弹、山东快书

- 传统体育与杂技:少林功夫、武当武术

- 传统美术:杨柳青木版年画、苏绣

- 传统技艺:景德镇手工制瓷、宣纸 ***

- 传统医药:藏医药、针灸

- 民俗:端午节、雪顿节

官方名录分级机制 看懂关键词“国字号/省级/市级”

有人误以为只要够“老”就能自动进名录,事实上“申报-评议-公示-授牌”四步缺一不可。国家级——国务院批准,文化和旅游部每两年更新一次;

省级——由各省文化和旅游厅组织遴选,是国字号的“预备队”;

市级/县级——贴近生活,比如一条老巷的豆瓣酱作坊都可能入选。

记住:级别越低,越接地气,也越适合新手做田野调查起步。

新热点:数字非遗究竟该不该算扩围?

我在B站跟踪“数字敦煌”三年,高精度三维扫描+实时渲染让壁画纹样的最小颗粒都被保留。疑问就来了:“数据文件能不能替代手工?”

自答:记录≠传承。数字化只是“可移动的保险箱”,真正的魂还是在师傅带徒弟的温度里。2024年北京数字文博会的现场数据告诉我,参观者87%因为线上高清图而更愿意线下看实物,可见数字反而反哺了实体传播。

给入门者的三条超实用路径

路径一:用官方小程序“云游非遗”做导航打开后按地图打卡,系统会自动推送省级传承人联系方式。我亲测,给某位芜湖铁画师傅发微信,十分钟就收到“欢迎来看淬火”回复。

路径二:把《百心百匠》纪录片当作入门教材

B站有高清版权,每集十分钟,节奏适合碎片时间。看完后去豆瓣话题帖记录一句话感悟,三个月后再看,会惊讶自己对细节的捕捉力提升。

路径三:参加“文化和自然遗产日”线下市集

每年六月第二个星期六,全国同步开市,门票免费。带一支录音笔,把传承人说的“土话”录下,回来比对书本描述,你会发现活态语言与纸面标准术语的差距,正是研究的切口。

经典误区 快问快答

——“只要手艺好,百年后自然就是非遗?”答:错。必须有人持续继承且社区认同,否则只能算“出土文物”。

——“同省同类项目只能有一个名额?”

答:并不是。以花灯为例,广东有佛山彩灯、潮州花灯同时列入国家级,地域性差异被充分尊重。

——“年轻人不能当传承人?”

答:2008年起就设置“代表性传承人”梯队制度,国家级最年轻记录保持者只有27岁——贵州黔剧演员周珊。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么现在必须关注非遗?

引用《论语·子罕》的一句话:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”在全球工艺大量机械取代手工的寒潮里,能坚持手感的松柏更显稀缺。2025年百度E-A-T加权已明确把“深度田野证据”纳入评分,谁先去记录之一手口述史,谁就在搜索排名上抢得先机。我把这条逻辑写进博客里,留言区收到一句读者来信:“看了你文章,我周末就订了去歙县的火车票,想学徽墨。”——比点赞更让人振奋的,是真实的行动力。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~