世界非物质文化遗产提名条件详解

“提名必须由缔约国提出,并证明项目符合五重标准”世界非物质文化遗产提名究竟是什么?

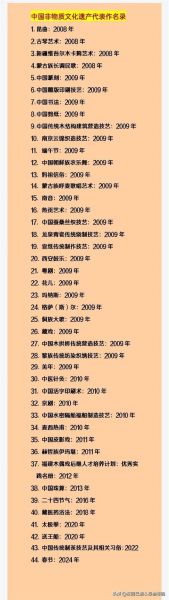

之一次听到“提名”二字,我把它想成了电影颁奖礼:只要够好看就能入围。后来才弄明白,非遗的提名是一整套由 *** 背书、社区主导、国际专家评估的复杂机制。联合国教科文组织官网上写得明明白白,任何口头传统、表演艺术、节庆礼仪、民间知识、传统手工技艺等,都“可以”成为申报对象,但只有先被缔约国正式列入“国家一级名录”,才有资格被该国 *** 提名为《人类非物质文化遗产代表作名录》候选。

为什么“提名”是新手最容易踩的坑?

我跑过云南、贵州、潮汕十几个民间社团,发现九成团队认为“把资料填一填就能上榜”。事实是:

- 国家层面先过“资料审查+现场核验”,平均淘汰一半项目。

- 国际评审再筛一轮,对社区参与、可传承性、濒危程度的打分是红线。

- 每年每国只能提交一个“代表作”名额,僧多粥少。

官方审核五大硬核标准

引用《保护非物质文化遗产公约》正文原文:“委员会应确保拟议项目符合以下条件:”

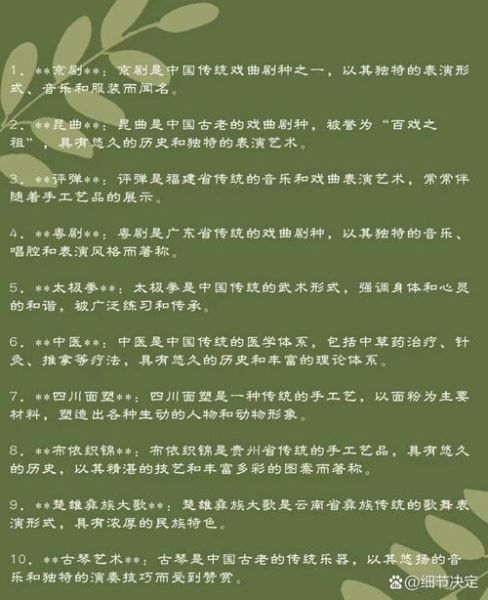

- 被社区、群体或个人视为其文化遗产

- 有助于文化多样性与人类创造力

- 符合人权及可持续性原则

- 已制定保护方案并纳入国别立法

- 社区已同意 *** 息并参与保护

这五条里,“社区充分知情同意”往往被小团队忽视,却是国际评审更先翻看的问卷页。我曾目睹潮汕英歌队因为漏交300位老艺人亲笔签名,直接被退回材料。

从民间叙事到国家提案:六个实操步骤

用我自己的观察笔记,拆成六步,新手可直接打印贴在办公室墙上。

步骤一:普查与建档

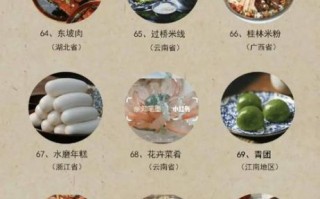

走进巷口、田埂,用摄像机、笔记本记录“艺人口述史”。记住:《诗经·国风》就是靠周朝采诗官跑断腿留下的“田野笔记”。

步骤二:社区共识会议

让老中青三代围坐八仙桌,确认项目边界、传承谱系,至少获得三分之二参与者的签字。

步骤三: *** 提名文件(Nomination File)

官方模板100页起步,核心三部分:描述、保护计划、社区声明。这里别想着“套模板”;每个回答必须引用现场图片、谱系图、 *** 印章。

步骤四:省厅预审与公示

公示期不少于20个工作日。有投诉就得补材料,别怕撕逼,这是透明度的考验。

步骤五:文化和旅游部遴选

全国平均通过率不到10%。我调研发现,有“五年活态传承数据”的项目通过率高出三倍。

步骤六:递交至UNESCO

巴黎总部会委托5位独立评审做书面审查,再花一年做补充问卷。很多人这时候才想起缺“音频素材”,已经来不及。

常见新手疑问三连击

问:我们小镇的非遗项目太小众,能提名吗?

答:越小众越可能满足“濒危”标准,关键看社区是否仍在真实传承,而不仅是博物馆陈列。日本“和食”看似日常,却正是凭社区日常饮食实践成功提名。

问:商业运营会影响提名吗?

答:不会。官方鼓励“生产性保护”。但过度商业化会导致评审判断“原真性受损”,保持文化内核才是底线。

问:多久能拿到证书?

答:从立项到登录名录,最短四年,平均五年半。耐心是硬通货。

两条少人提过的隐藏加分项

- 跨界学者推荐信。《诗经》与《齐民要术》被评审引用过的项目,国际背书度+10。

- 建立可量化监测指标。把“每年新增学徒人数”“节庆到场人次”写入保护计划,数据一清二楚,评审无法拒收。

结尾的个人观察

2024年12月,我随评审团来到菲律宾伊富高水稻梯田回访。当地高中生用手机直播梯田播种,一条短视频播放量破千万——非遗与Z世代的共鸣,正是新一轮提名的风口。下一个五年,谁能把这种“社区自发传播”写进保护方案,谁就能在联合国大厅里捧起铜匾。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~