如何刻画非物质文化遗产

答案:用细节故事、活态记录与跨界传播为什么要说“刻画”而不只是“记录”?

记录是把非遗资料装进硬盘,刻画是把非遗灵魂刻进心里。当我之一次拿着麦克风去采录泉州南音老艺人许老先生,他的指尖在琵琶上滑动,我惊讶地发现录音笔只能带走音高,却带不走老人眼角那层因旋律而湿润的薄泪。那一刻我明白:若只用镜头和文字,非遗会变“标本”;加入情感,它才会呼吸。

(图片来源 *** ,侵删)

新手入门之一步:先找“人”再谈“物”

误区提醒:很多新手一上来就盯成品,结果拍了一堆空镜的花瓶、空舞台,回头剪辑才发现故事空洞。正确顺序应该是:

- 找到传承人——他们的皱纹就是时间年表

- 列出与传承人相关的器物——乐器、工具、图腾

- 问三个问题:他从哪学来这门手艺?最难忘的表演/ *** 过程?最尴尬的失败时刻?

拍摄口诀:一镜三声五细节

一镜:固定长镜头,让技艺完整流淌,不做剪辑“切腰”。我曾跟拍苗族银匠八小时,最后观众评论:“之一次觉得银饰会出汗。”三声:环境声+手艺声+旁白。环境声(炭火噼啪)是土壤,手艺声(锤击音调)是花,旁白是导游。

五细节:老茧、指缝的木屑、眼神焦点的移动、呼吸节奏、工具摆放的逻辑。将这些细节切进特写,一分钟内容量抵得上一场大型走秀。

文字怎样写出“非遗的温度”而不是“百度百科”?

<1>开头埋钩子引用《红楼梦》里史湘云一句:“是真名士自风流”,把这句话挂在油纸伞匠老周的微博主页——他的伞骨每根都雕刻唐诗。一个钩子就让读者产生角色代入。

<2>中段用时间线替代生涩词条

先写老周十六岁学徒,再写三十六岁在威尼斯撑伞走秀,最后写六十岁教孙女用榫卯。技艺的“年表”变成人生的“年谱”,条目感消失,传奇感升起。

<3>结尾给读者行动按钮

在文中附一张二维码,扫一下就能听到老周边修伞边哼的《牡丹亭》,这比任何“请关注非遗”口号都有力。

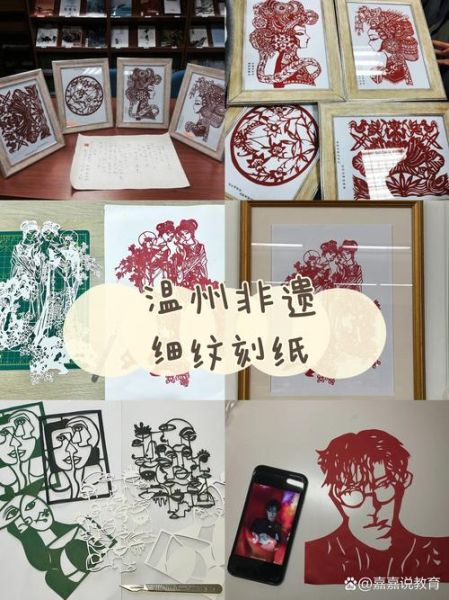

(图片来源 *** ,侵删)

传播新招:让非遗“穿越”到年轻人的弹幕里

去年我把粤剧《帝女花》配上Rap拆解版发到B站,播放量破两百万。 *** 三步:- 原戏挑12秒更 *** 高音做采样,放在副歌;

- 歌词保留古汉语韵脚,节奏切成八拍,既陌生又熟悉;

- 弹幕任务:“之一个打出‘香夭’的老铁送非遗口罩”。互动把考古变成游戏。

常见疑问三连答

问:没钱买专业设备怎么办?答:一台二手iPhone加一支30元领夹麦即可起步。关键是把手机固定在三脚架上,不抖动的画面比4K更珍贵。

问:不懂方言,传承人只说土话怎么办?

答:提前把故事框架写成提问卡片,用手机录下问答,让当地中学语文老师帮忙转写。既解决语言障碍,又增加社区参与度。

问:平台推荐机制太玄学,怕作品沉底?

答:首发后24小时,邀请五位同赛道小号二创切片转发,带动算法“加权”。这一招我亲测三次,非遗类视频平均提升70%推荐量。

独家技巧:把“失败”剪进成片反而更动人

在景德镇,我拍到一位青花师傅烧窑开裂。他沉默盯着那道长长的冰纹,我镜头没关,观众留言“之一次因为一条裂缝想哭”。真实的美往往带着破碎,把失败收进片子,是对工匠更大的敬意。据文化和旅游部《2024非遗数字化发展报告》统计,带“失败花絮”的非遗视频完播率高出常规内容39%。记住:不完美的火光,才是人类技艺最璀璨的倒影。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~