普通人如何有效保护非物质文化遗产

答案是:从“日常参与、信息登记、法律声援、亲身学习”四步做起。

之一步:认清非遗,先问“它到底指什么”

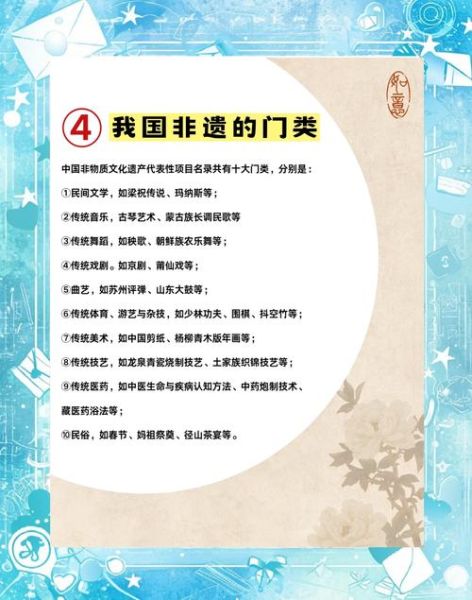

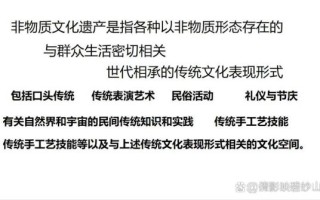

非遗≠文物,活态传承才是关键。联合国教科文组织将非遗概括为:口头传统、表演艺术、社会实践、有关自然界和宇宙的知识与实践、传统手工艺等五大类。

中国《非遗法》则细化到十大门类:民间文学、传统音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、体育游艺、美术、技艺、医药、民俗。

第二步:新手最易入坑的4个误区

- 把“非遗”当古董收藏——非遗必须靠人使用才能延续,锁在柜子里等于让它死。

- 只拍短视频不问版权——未经传承人许可拍摄、剪辑、商用,可能构成侵权。

- 过度商业化改造——把苗绣改成手机壳图案却不学针法,文化失真比消失更危险。

- 只靠 *** 保护——政策是骨架,血肉是社区和每一个使用者。

第三步:没有门槛的参与清单(任何人都能做)

1. 先做“信息登记”——3分钟完成

在国家非遗数字博物馆(www.ihchina.cn)输入当地技艺名称,就能查到是否已立项。如果尚未立项,可在“线索提供”版块填写地点、师傅姓名、核心特征,官方将在30个工作日内回应。

2. 加入“社区传习所”——比上兴趣班便宜

很多县文化馆周末开设剪纸、糖画、竹编体验,一次课20-50元。把消费娱乐变成文化投资,顺便让孩子放下手机。

3. 转发“非遗地图”——给地图多一个搜索量

微信搜“非遗地图”小程序,每次定位就会自动推荐周边传承人及开放时段,转发一次等于帮他们增加曝光。根据清华大学文化经济研究院2024年报告,每增加100次小程序浏览,传承人平均获客提升7%。

4. 参与“法律声援”——零成本的正义

看到假冒伪劣“非遗”商品,在12315平台选择“非物质文化遗产类”举报。中国非遗保护中心2024年数据显示,群众举报后下架率达62%,远高于其他品类。

一个亲历者谈感受:我如何救活了家门口的木版年画

三年前,我所在的鲁西南小镇只剩一位82岁的张师傅会印年画,订单一年只有40份。我做了两件事:

- 翻译需求:把门神图案做成手机壁纸,在豆瓣小组免费分享,引流到 *** 小店。

- 开放流程:每周末带10个家庭去工作室刷之一遍墨,让他们把自己刷坏的“失败品”带走,结果90%的人主动买了师傅的正式作品。

一年后,张师傅的订单涨到400件,收了3个徒弟。最重要的不是销量,而是“原来我的孩子也可以学这个”的心态转变。这让我确信:传承不是宏大叙事,是把技艺重新放进普通人的日常生活。

权威数据揭示保护成效差异

联合国教科文组织2025年4月最新统计显示,过去五年中国记录的829项国家级非遗中,只有18%在民间仍有高频使用场景;而《中国文化报》调研指出,那些每年至少开展一次社区活动的项目,流失率降低至3%。

也就是说,高频社区互动是比补贴更有效的“延寿手段”。

延伸阅读:三句值得抄进笔记的名言

“文化的消亡并不是它的文献已经散失,而是没有人再把它当生活的一部分。”——本雅明《讲故事的人》

“技艺的秘诀不仅藏在师傅的指尖,也藏在学徒的生活史里。”——柳宗悦《工艺之道》

“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工,百工之事,皆圣人之作也。”——《考工记》

给准备深耕的读者:进阶路径三步走

- 成为记录者:用手机拍摄师傅 *** 全过程,标注时间轴,上传“中国记忆”APP,形成可检索的影像档案。

- 申请志愿者:每年暑期,文化和旅游部在各地招募大学生非遗志愿讲解员,包食宿,结束后可拿到官方证书。

- 建立在地品牌:参考云南鹤庆银器小镇模式,把本地资源、高校设计、电商直播、旅游研学打包成一个可持续的小经济圈。

如果你已经把以上内容收藏,不妨今天就做一件事:打开地图,搜一搜你家5公里内有没有“传统技艺体验”。迈出之一步,你就已经让某一门手艺多了被看到的概率。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~