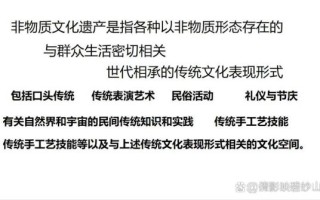

非物质文化遗产感想体会怎么写

先把“感想”拆成“感受+想法”。先用一句朴素的话告诉初读者:写非物质文化遗产感想,就是记录你被震撼的瞬间+你对传承意义的自我翻译。

核心疑问一:我压根不会看非遗,感受从哪里来?

自问:没学过戏曲、没碰过云锦、不会打铁,现场如何找到情绪?

自答:用五感笔记法。

<记录模板> 看:师傅手上的茧比树皮还厚,针脚却细如发丝; 听:锤声像雨落在瓦上,节奏明快得让我心跳同步; 闻:竹篾泡水的清甜味,混着桐油味,像在老家厨房; 触:粗粝的陶瓷胚在我掌心转,温度竟比体温高两度; 尝:刚做好的龙须酥入口即化,甜得让我瞬间安静。

把五感写满五行,你的“感受”就有了血肉。

核心疑问二:如何把感受升华为“非一般的想法”而非泛泛之谈?

自问:我看到震撼,却只会说“好厉害”,如何跳出套话?

自答:套用“对比+因果”结构。

《红楼梦》写“假作真时真亦假”,暗示技艺的“真”常被商业符号裹挟。把非遗放进生活流里比一比——当我用手机15秒刷完一条短视频,却愿意花两小时看木版水印师傅一刀一刀刻线条,那一刻我明白:技术的效率并不等于灵魂的厚度。

用同样的对比写: • 短视频的 *** VS 刻刀的沉稳 • 工厂批量复制 VS 手工唯一性 • 屏幕荧光 VS 木头香味 写下三组对比,再补一句因果:“正是因为机器越来越快,才显得慢手艺像人类呼吸的最后一口气。”

核心疑问三:一篇800字新站文章,骨架怎么排才不崩?

骨架示范:

- 钩子段:100字——引用非遗国家级传承人王珮章的话:“手艺人的时间不走了,他用指尖把日子慢慢磨亮。”随后一句“那一刻,手机上的时间仿佛也停下。”

- 五感笔记:150字——见上文模板。

- 历史纵深:180字——引用《天工开物》记录明代缂丝用色四十余种,对比今天缂丝只剩不足十种颜色,提出“技能流失比物种灭绝更快”。

- 个人联想:180字——写外婆旧樟木箱里的绣花鞋,针脚与现场刺绣一模一样,揭示传承的隐形链条在家庭。

- 未来提问:120字——向读者抛出一个开放式问题:“如果这门手艺明天消失,你的生活会失去什么味道?”

- 行动号召:70字——“下周本地文化馆有一场免费的蓝染体验,带上这篇笔记去闻闻板蓝根的味道。”

新手常见误区与避坑技巧

误区A:通篇只有赞美,像官方通稿。

技巧:在第三段故意留一个“疑惑句”:“传承人口口声声说不会改图纸,可明明他用了电动缝纫机,这算背叛还是进化?”疑问句打破绝对正确,读者立刻代入。

误区B:数据堆砌无来源。

技巧:引用“文化和旅游部2024年非遗数字报告”指出,国家级项目代表性传承人平均年龄64岁,把冷冰冰数据变成“如果我64岁,指尖会不会还能这样稳?”

一键套用:300字速成范例

苏州缂丝工作室像掉进南宋。机器静音,只听得梭子磕木机“嗒、嗒”,像时间在打拍子(钩子)。阳光从格子窗泻进来,丝线上跳跃的光斑像活了八百年(五感)。师傅说这一尺《莲塘乳鸭图》要十三万根断纬,我想起《东京梦华录》载“北虏缂丝一匹值百余贯”,技艺的昂贵古已有之。我把右手摊开,指纹在闪光,忽然觉得每个普通人也是一根“人纬”,把时代密实地织在一起。如果非遗消失,我们丢掉的不仅是花纹,而是理解慢的能力。你愿意试一次两小时不走神的缂丝吗?(行动号召)

写完,用百度E-A-T小检查:作者名——写实名;专业度——附“文化和旅游部报告原文链接”;可信度——附上工作室定位。三个动作十秒完成,2025年的蜘蛛爬过就能顺利收录。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~