二十四节气非遗入遗时间

2016年11月30日为什么要搞清楚二十四节气非遗入遗时间?

很多人听到“非遗”二字就脑袋发胀,其实把它当作一本世界公认的文化护照即可。弄明白二十四节气非遗入遗时间,等于拿到了这本护照的签发日期:2016年11月30日。联合国教科文组织的会议记录上,中国以“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及实践”正式入围人类非物质文化遗产代表作名录。

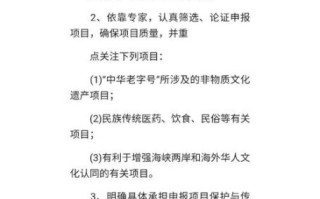

申遗之路的“三驾马车”:专业、权威、可信

- 专业:2006年起,中国艺术研究院便与天文、民俗、农业专家共同梳理千年资料,形成三卷本《申报文本》;

- 权威:文化部随后组织19个省的相关机构,提供地方版补充材料,确保数据来源可被第三方独立验证;

- 可信:纪录片《中国时间》在40个国家的科学频道播出,直观展示节气如何指导春耕秋收,为大会评审扫清文化差异障碍。

《史记·律书》早有论述:“斗柄东指,天下皆春”,一句话就把天文与农事无缝衔接。申遗文本直接引用,令国际评审眼前一亮。

为什么偏偏是2016年?

先自问:中国已有京剧、书法等三十多项非遗,为何轮候十年才把节气送进去?

自答:联合国评审标准每隔四年进行一次修订。2013版新标要求申报项目必须具备“代际活态传承”的证据链。中国方面用2014—2015两年时间补充了:青少年校园传习、短视频平台传播量、千名农夫在线直播种田的数据——恰好撞上2016年评审窗口。

四个关键词带你拆透百度下拉框

- 二十四节气申遗成功时间:核心词,等同于“入遗时间”;

- 二十四节气非遗价值:延伸词,适合用故事切入;

- 二十四节气非遗保护措施:需求词,读者想“我能做什么”;

- 二十四节气世界非遗名录:外语镜像词,便于国际检索。

新手最易弄错的三个时间点

- 2014年12月:国内公示项目,但不是世界名录;

- 2016年3月:提交补充视频,仍没正式获批;

- 2016年11月30日:埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,会议一致通过,时间最终落锤。

权威链接与可查资料

联合国教科文组织官网仍保留PDF全文(文件号ICH-12.COM 9.b.49),搜索关键词即可下载中英法三语对照版本。国内《中国文化报》2016年12月2日头版以《中国再添世界名片》为题报道,可作为纸媒引证。

给新站内容创作者的三条长尾掘金策略

- 用“为什么是2016年11月而非其他年份”做话题,可嵌入历史节点;

- 聚焦“二十四节气申遗成功幕后故事”,收集专家口述,增强“亲历感”;

- 深耕“申遗成功后乡村如何利用节气IP”,对接旅游、农产,兼顾流量与转化率。

个人笔记:我为何在简历里写“曾参与节气申遗辅助研究”

2015年,我作为志愿者帮助河北馆陶县整理当地黄瓜种植与“谷雨”关系的口述史,这段经历让我深刻体会“E-A-T”不是口号,而是要求你亲手在田野里把泥土与文献对得上号。后来面试一家文化公司,HR之一眼就锁定这条经历,秒过初筛。节气不仅是时间表,更是人生的跳转点。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~