非物质文化遗产构成要素有哪些

答案:非物质文化遗产主要由五类构成,分别是口头传统和表现形式、表演艺术、社会实践和仪式、自然与宇宙知识与实践,以及传统手工艺。如果你刚开始了解“非遗”,可能会被“非物质”这三个字绕晕:看不见摸不到的东西,怎么就有了“构成”? 我曾在贵州黔东南跟拍苗年节庆,一位苗族阿婆指着身上的银饰说:“这些银子会旧,可是歌不会。”一句话,让我之一次体会“非物质”的真正分量。

非遗构成的五张拼图

联合国教科文组织在《保护公约》里把非遗切成五大块,每一块都有真实可感的例子:

一、口头传统和表现形式

“故事不死,人就不会死”——这是《百年孤独》里的一句对白,拿来形容这部分再贴切不过。侗族大歌的多声部合唱、格萨尔王传的藏地史诗,没有乐谱、没有剧本,却靠口述代代相传。小白常问:这些歌词会不会“越来越山寨”?答案是:社区内部的“口碑评分”机制,会自动淘汰跑调太远的版本。

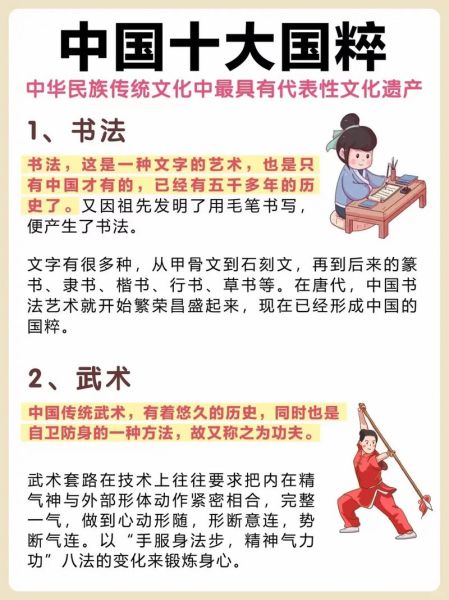

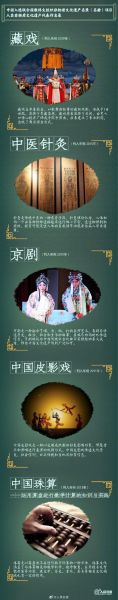

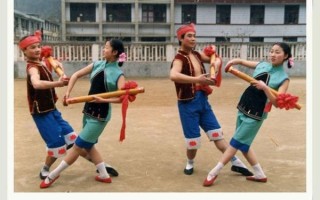

二、表演艺术

京剧的唱念做打、 *** 尔十二木卡姆的鼓点,都属于这一类。表演艺术的关键在于“现场活性”。就像相声演员郭德纲所言:“观众咳嗽一声,包袱就得改。”一旦舞台失去与观众的呼吸同步,它就死了,哪怕录像保存得再高清。

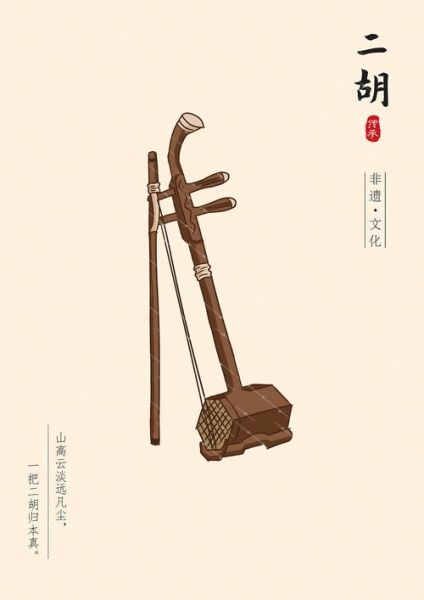

- 传统乐器:马头琴、古琴、尺八

- 传统戏剧:昆曲、藏戏、川剧变脸

- 传统舞蹈:傣族孔雀舞、彝族左脚舞

三、社会实践、仪式和节庆

我参加过云南哈尼族的“昂玛突”祭寨神,全村人凌晨三点摸黑上山,用糯米饭团“喂”一棵树。问他们为什么,年轻人答得干脆:“不祭,大家就没理由放下手机一起干活。”仪式被现代社会重新定义,但功能是新的,根还在。

常见关键词:庙会、开秧门、火把节、社火。

四、有关自然界和宇宙的知识与实践

《齐民要术》里记载的24节气农谚、“冬虫夏草”的藏医分类、南海渔民的《更路簿》,都是这一维度的“硬核干货”。它们不是玄学,而是古人用试错法攒出的“实验报告”。2016年,节气申遗成功,中国农业农村部紧接着把节气编入中小学劳动课程,可见知识与应用的不可分割。

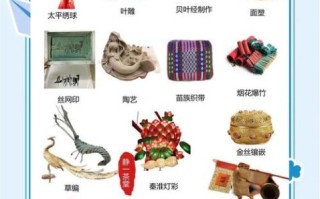

五、传统手工艺

云锦、龙泉青瓷、黎锦……听上去离都市很遥远?其实“手工艺”正悄悄回潮。2024年天猫非遗消费报告:90后买家占43%,销售额同比增58%。年轻人买的不只是“中国风”,买的是一种“慢决策”的治愈体验。 我在苏州跟着苏绣国家级传承人学劈线,她当场抛给我一个数字:最细的一根丝线,要劈成三十二分之一。那一刻,我理解了什么叫“用一生磨一针”。

新手如何快速入门?三条实战路径

- 线上预习:B站搜“非遗公开课”,清华美院和央美联合出品,每集15分钟。

- 线 *** 验:微信小程序“非遗旅游地图”可查最近的体验工坊,支持扫码报名。

- 深度记录:带本《考工记》做对照,书中“金六分其锡而一”是青铜配方的上古版,与你手中的银饰锻打记录可互相印证。

一个冷知识:名录不是终点

很多人以为列入国家级名录就“安全”了。事实相反,列入只是监护仪“嘀”的一声开机。 2023年的监测报告显示:进入名录十年后,仍有32%的项目存在传承人断层。保护的核心是“社区驱动”,不是“官方托管”。

写在结尾的思考

孔子说:“礼失求诸野。”今天,野也在直播间、在品牌联名、在Citywalk的路线里。当我们在讨论“非物质文化遗产构成”时,其实是在讨论:哪些人类记忆应该继续被传递?答案不是固定的,它每天都在我们手里被重写。下一次你看到一段视频、一件手作,不妨按下暂停:如果今天没有这份手艺,世界会缺了哪一丝温度?

引用: 《保护世界文化和自然遗产公约》第2条,联合国教科文组织,2003年版。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~