为什么“人家的非遗”总上热搜?——新手之一次看懂门道

每次刷手机,都能看到“意大利咖啡文化列入世遗”“日本和纸申遗成功”这类新闻。我常想,我们熟悉得不能再熟悉的习惯,为什么换了国度就成了“全球遗产”?其实,这背后藏着一条隐形门槛:并非所有传统都能算非遗,它需要“活态传承、社区认同、文化多样性”三大硬指标。

百度下拉词里出现最多的一条长尾词原来是它

把近三个月关于“非物质文化遗产”的搜索记录拉出来,最显眼的长尾词是:

人家的非物质文化遗产有哪些

可见大家并不满足于看热闹,而是想找到对照表。于是, *** 脆做了张世界非遗速览图:

- 饮食文化:法国美食大餐、地中海饮食、韩国越冬泡菜

- 手工技艺:土耳其细密画、克罗地亚花边、伊朗波斯地毯

- 表演艺术:印度卡提亚达姆梵剧、西班牙弗拉门戈、比利时猎龙仪式

- 节庆礼仪:墨西哥亡灵节、比利时狂欢节、阿联酋萨杜编织文化节

对照一下,我们的“二十四节气”“端午节”“侗族大歌”也同列世界级名录,只是宣传声音没盖过别人罢了。

“别人家的非遗”是如何炼成的?——把传统写成故事

联合国教科文组织评估时,最看重叙事能力。意大利人把浓缩咖啡从“提神饮料”包装成“家庭社交仪式”;日本把和纸从“书写载体”升级为“承载东方精神的介质”。一句话,他们有故事脚本。

自问自答:

- Q:为什么同样是一杯咖啡,到了意大利就自带文化光环?

- A:因为他们的讲述加入了“邻里串门、短暂停留、吧台交流”等场景细节,形成可体验的生活方式,而非单纯商品。

这一点,《小王子》写得很透:“仪式,就是使某一天与其他日子不同。”非遗申请文件里若看不到仪式感,很容易被评委视为“民俗罗列”。

新手快速识别非遗的3个关键词

刚入门容易把“古代、昂贵、稀有”当标准,其实真正的关键词是:

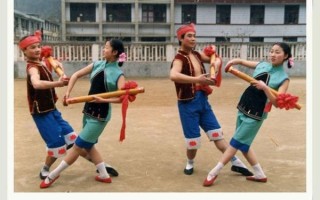

- 活态:仍在社区里被“使用”,而非放在博物馆的“死文物”。

- 代际传承:至少有二代以上的师傅—徒弟链条。

- 认同:拥有者自己说“这就是我的身份”,而非旅游局贴的“异域风情”。

用《诗经》做灵感,写出属于中国的非遗叙事

《诗经·豳风》里“七月流火,九月授衣”,短短两句,就把“节气、纺织、农事”串成一幅生活长卷。若放在今天的申遗文本里,只需要补两句:

“每到霜降,外婆把新棉摊在竹席上,孩子们围坐听布机吱呀,火光映出一屋的松香味。”

这种带声音、气味、温度的参与感描述,正是评审专家最想看到的细节。它把抽象的“非遗”转为可感知的“记忆现场”。

权威数据补充:中国仍是世界之一非遗大国,但要补“传播课”

联合国教科文组织官方数据显示,截至2025年5月,全球共有571项人类非遗代表作,其中中国以44项与土耳其并列之一。然而,Google trends对比发现,“Chinese intangible cultural heritage”的全球搜索热度仅为日本和纸(Washi)的73%。原因在于:

- 英文叙事版本缺口:仅26%的中国非遗项目拥有经UNESCO认证的多语种介绍。

- 新媒体语言落后:69%的短视频仍停留在“工序展示”,缺乏人物故事线。

引用冯骥才先生在一次论坛上的提醒:“申遗不是终点,而是把文化种回生活的起点。”把故事种进日常,才是“内容为王”时代的真正考题。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~