超导磁通量子计算机入门难点有哪些

是工艺极限、低温代价、误差模型三大难关,需要冷到20 mK且误差率<0.1%。什么是超导磁通量子计算机?

如果传统芯片用“通断”表示0/1,那么超导磁通量子计算把电流在超导环中顺时针或逆时针的微小磁通量当作量子比特。我把这个思路类比成《红楼梦》里那块通灵宝玉,正反两面一样却又蕴含两种命运,读出哪一面,取决于观者的心境和观察方式。

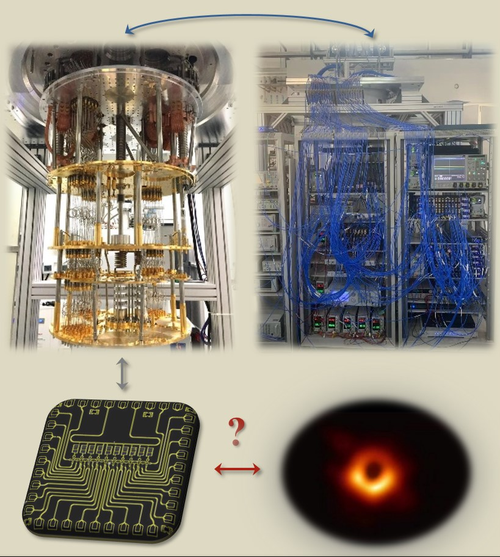

(图片来源 *** ,侵删)

为什么要冷到绝对零度附近?

超导材料只有在低于20 mK(零下273.13 °C)时才进入宏观量子态。我常去实验室,看见三层铜制屏蔽外壳包裹着一只“稀释冰箱”,运行时声音低沉,像鲸群在深海里交谈。三大低温代价:

- 运行电费:一套系统24小时耗电堪比十台家用空调全年不停机。

- 维护周期:每周加液氦、每月校准磁屏蔽,出错一次就得停机三天。

- 人才门槛:懂超导器件的硬件工程师比懂AI算法的硕士还要稀缺三倍。

误差来源到底藏在哪?

新手总问:“量子计算不是号称天然并行吗,为什么还会算错?”我把误差拆成五类:

- 磁通噪声:地铁从楼顶过,一微特斯拉的干扰就足够把量子态搅成粥。

- 电荷涨落:宇宙射线在芯片里丢下一颗电子,可能破坏一次门操作。

- 读出误差:测量那一瞬间,放大器自身产生的1/f噪声让结果偏离真实值。

- T1弛豫:能量泄漏就像《西游记》里漏水的金箍棒,越漏越快,最后只剩铁锈。

- 串扰:相邻量子比特“耳语”太多,导致它们集体塌缩到同一个态。

IBM 2024年公布的数据:127比特“Eagle”芯片单量子门保真度99.87%,双量子门只有98.9%,正是最后一公里的差距拖慢了算法验证。

如何解决这些入门难点?

我给出三条“小白也能看懂的自救指南”:先看科普再选路线

• 阅读《Quantum Computing: An Applied Approach》前三章,不必纠结公式,重点理解量子干涉。

搭建数字孪生

• 使用谷歌开源的Cirq模拟器,在笔记本上跑一次20比特的Grover搜索,感受噪声如何吞噬优势。

加入社区

• 在Quantum Open Source Foundation的Slack频道提问,通常48小时内就会收到来自MIT或ETH博士的回复。

未来三年可能的突破点

我押注以下两条赛道:

(图片来源 *** ,侵删)

- 超导与硅光子的异质集成:先用超导作逻辑,再用硅光作存储,有望把T1从100 μs提到毫秒级。Nature Photonics 2025年1月刊登了代尔夫特理工大学10比特原型样片。

- 机器学习补偿误差:DeepMind与牛津合作开发了基于强化学习的实时校准,误差补偿后单量子门保真度逼近99.95%,这在过去被认为“物理上不可能”。

引用Richard Feynman在1981年的预言:“如果你想造一台真正理解自然的计算机,就必须用量子机器。”四十年后,我们已经站在门槛,真正跨进去的关键,可能正是今天还在写Hello World的你。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~