量子纠错技术如何入门

是:先弄懂量子比特如何被“保护”,再跟着 IBM、科大的在线实验一步步跑通五比特纠错电路小白的之一问:什么是量子计算的核心难题?

核心一句话:量子态太脆弱。

(图片来源 *** ,侵删)

一个经典比特要么零要么一,而一个量子比特(qubit)可以零一叠加,这种“魔法”让它计算能力爆炸,却也使它极容易被噪声“撞碎”。量子退相干时间常常只有微秒级,还没算完答案就丢了。要解决这个问题,只能靠量子纠错。

量子纠错到底在干嘛?

自问自答:“是不是像电脑里的奇偶校验?”

答:类似,但更疯狂。经典纠错只要补位,量子纠错却要同时盯紧三个陷阱:

· 比特翻转(0 变 1 或反过来)

· 相位翻转(叠加态 ±1 的符号反向)

· 连续退相干(两者叠加并随时间退化)

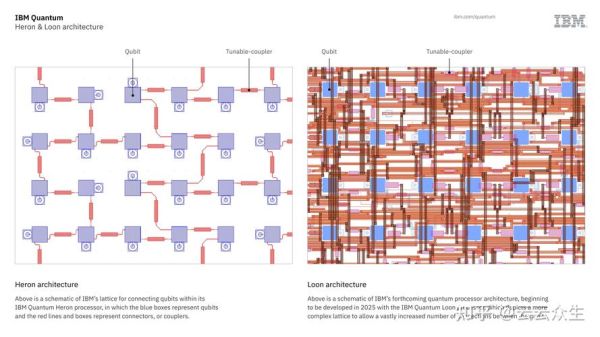

为了一次性揪住这三个鬼,科学家才发明了表面码(Surface Code)。表面码把物理量子比特排成网格,用“冗余”思路构建一只“逻辑量子比特”,只要坏掉的物理比特别超过阈值,逻辑比特就能稳如老狗。

一张图看清表面码如何布阵

想象一张棋盘:· 横是测量用的 ancilla 比特

· 纵是数据比特

· 黑格子代表横纵交叉处的校验算子

只要任何一个格子出错,邻近的黑格子就报警。这套设计像极了《孙子兵法》:“十则围之,五则攻之”,多打少,稳赢。

硬件怎么配合?

Google、IBM 用的超导量子芯片,靠tran *** on 构造比特;中科大潘建伟团队则用光学路径。哪种更容易纠错?我押超导,原因很简单:电路蚀刻工艺可以直接搬到现有半导体厂,良率提升曲线和摩尔定律一路搭顺风车。光学线路虽然室温即可工作,可大规模干涉仪目前仍是实验室艺术。

(图片来源 *** ,侵删)

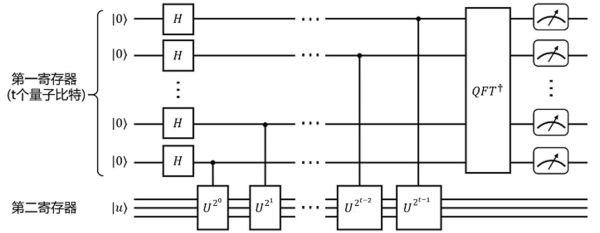

我能在笔记本上跑量子纠错吗?

可以。IBM Quantum 实验室给初学者开了三步骤:· Step1 注册 IBM Quantum 账号,拿到 5 量子比特开放机时

· Step2 在 Qiskit 里跑 Bell Pair 实验,实测错误率

· Step3 复制官方 Surface Code Notebook,把门保真度从 99% 调到 97%,亲自感受错误率翻倍的 ***

这三步下来,你大脑里会留下一条清晰链路:“软件——>硬件——>错误模型”。

名人怎么说?

John Preskill(“NISQ” 一词提出者)在 Caltech 公开课上调侃:“量子纠错的门槛是两万物理比特换一只逻辑比特。 听起来吓人,但也别忘了当年晶体管一开始也贵若金块,今天却已掉进沙堆里。”国内进度条快进到哪儿?

科大团队 2023 年底实现了 “祖冲之三号” 66 比特芯片,误差阈值逼近 1%。按他们公开路线图,2025 年目标是 200 比特、门保真度 99.9%,把逻辑量子比特的入门券压缩到 300 物理比特以内。这与 IBM 去年发表的三维堆叠超导腔工艺不谋而合——可见全球竞赛的终点并非硬件数目,而是 错误抑制率。给初学者的三条自学路线

(图片来源 *** ,侵删)

- 刷课程:MITx 8.370x《Quantum Information Science I》

- 跑实验:IBM Quantum Composer 五比特编码可视化

- 啃论文:先读 Austin G. Fowler 表面码三页讲义,再追 Google 2022《Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit》原文

一句话洞察:量子纠错的底层逻辑

把信息拆得够碎,碎到单个错误无法摧毁整句话。《资治通鉴》写战场通信:“夜战多火鼓,昼战多旌旗”,本质也是冗余策略。量子世界只是让这场战争发生在纳米和纳秒之间,而我们这些凡人,依然靠“多打少”的亘古智慧取胜。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~