万物互联到底是什么意思?三分钟看懂核心概念

是:把现实世界一切可触可感的“物”都接入 *** ,让它们像人一样交流协同,形成24小时自运营的庞大体系。为什么要让路灯、冰箱、汽车都上网?

十年前,物联网只是极客口中的科幻词;今天,你的牙刷都会提醒换刷头。万物互联不是简单地把设备堆进互联网,而是让它们共享同一套数据语言,最终目标只有一句话:用数字取代冗余的人力。《红楼梦》里“一夜北风紧”预示冬天,贾母凭经验添衣;而在未来,温度计会把数据同步到衣柜里的智能衣架,羽绒服自动滑到你面前。技术让经验变成了0与1的精准交换。

——————

(图片来源 *** ,侵删)

小白常问的四个关键问题,一次说透

一问:是不是装个Wi-Fi就算万物互联?

不是。Wi-Fi只是通信手段,真正的核心是让数据产生业务闭环。• 智能空调如果只会上传温度日志,那只是“在线记录”。

• 但当空调同时接入气象API,自动判断“今晚降温10℃”,提前调高功率,这才算互联后的协同决策。

二问:会不会侵犯隐私?

风险确实存在,但技术上已有解法。• 参考欧盟GDPR框架,数据分级最小化原则:你的体重秤只会上传一条“减重1kg”加密字符串,而不会暴露全部身体指标。

• 在设备芯片端植入可信执行环境(TEE),敏感数据只在本地处理,云端只收结果。

三问:5G、Wi-Fi 6、蓝牙Mesh到底谁更好?

把 *** 想象成城市路网:- 5G是地铁——高时速、承载海量终端,适合车联网。

- Wi-Fi 6是主干道——家庭或办公室设备高速交换。

- 蓝牙Mesh是胡同——低功耗节点密布,适合灯泡联动。多协议协同,才是更优解,而非唯快不破。

四问:从哪儿开始体验?

从三个低成本入口切入,即可感知互联魅力:• 智能插座加电风扇,实现手机远程关电,一天省下待机电量0.3度。

• 门磁感应器联动阳台灯,开门即亮,比语音控制更自然。

• 天猫精灵+温湿度计,语音播报室内舒适度,养成数据化生活习惯。

——————

(图片来源 *** ,侵删)

技术栈拆解:一张图看懂分层逻辑

| 层级 | 常见技术 | 小白可理解的比喻 |

|---|---|---|

| 感知层 | 传感器、RFID、摄像头 | 好比人的眼睛和皮肤收集外界信息 |

| *** 层 | 5G/LoRa/卫星 | 快递小哥,把感知信息送到城市大脑 |

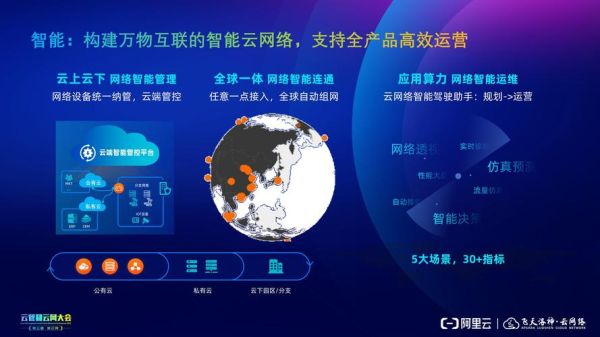

| 平台层 | 阿里云IoT、AWS IoT Core | 智慧城市的市政大厅 |

| 应用层 | 智能家居App、工业MES | 最终呈现给市民的生活改善 |

实战:在卧室搭建一个1平方米“微缩万物互联沙盘”

器材清单低于300元:- 18元温湿度传感器

- 35元智能灯泡

- 29元Wi-Fi继电器

- 149元树莓派Zero 2W

步骤:

• 传感器每30秒将温湿度写入MQTT主题“bedroom/env”。

• Node-RED逻辑:当湿度>70%且时间在0:00-6:00时,向灯泡推送“低亮度暖光”,减少起夜刺眼。

• 用Home Assistant生成七日趋势图,发现周四半夜湿度突增,原因竟是加湿器忘关。

这套沙盘的启示:万物互联更大的价值,是让人类错误无处遁形。

——————

个人洞察:技术演进的“三潮叠加”

• 之一潮:设备上网潮(2010-2018)——把传统家电装上Wi-Fi模块,体验鸡肋。• 第二潮:AI决策潮(2019-2024)——ChatGPT等大模型开始为设备赋予上下文理解;灯不再听“开灯”,而是懂你“熬夜写稿需要5000K冷光”。

• 第三潮:物理AI潮(2025—)——机器人、无人机与具身智能成为数据节点,真正实现原子世界与比特世界无界流动。

正如凯文·凯利在《失控》所言:“机器正在生物化,而生物正在工程化。” 这场循环会让“万物互联”进化成“万物共生”。

(图片来源 *** ,侵删)

——————

一句话送给刚起步的新手

万物互联不是复杂方程,而是一场把生活翻译给数据的浪漫运动。从换掉之一个智能灯泡开始,你就成了城市庞大神经元的第N+1个节点。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~