量子芯片为什么要用超导材料

是,量子芯片使用超导材料主要是为了能在极低温下维持零电阻,并产生宏观量子态,从而实现可操控的量子比特。超导材料到底在量子计算里扮演什么角色?

不少人把超导量子芯片简单理解成“特别冷的芯片”,其实其核心功能只有两点:零电阻与约瑟夫森效应。

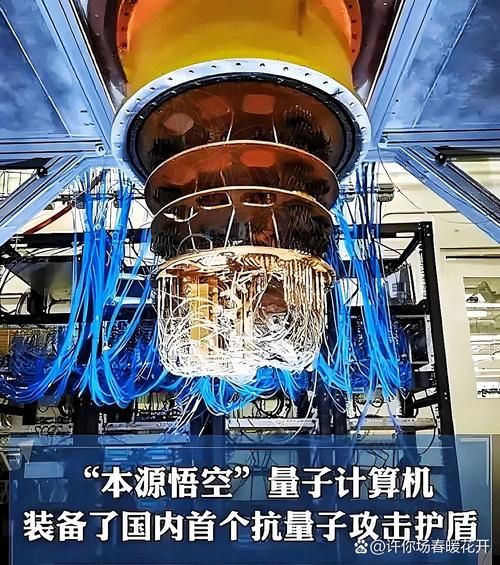

(图片来源 *** ,侵删)

- 零电阻:确保电流在微秒级运算过程中不会因为发热而“漏电”,从而保真量子态。

- 约瑟夫森效应:在两个超导电极之间夹一层极薄绝缘层,形成约瑟夫森结,这个结本身就是一个可调能级的“人造原子”,也就是量子比特的物理载体。

费曼在《计算物理学讲义》里预言:“谁能控制物质的量子行为,谁就能拥有下一代计算。”——超导回路正好完成了这一控制。

目前最常用的三种超导材料有哪些?

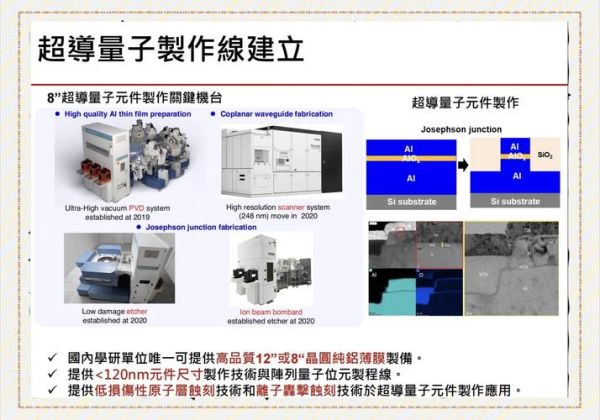

- 铝(Al)

工艺成熟、临界温度1.2 K,搭配硅基底做平面微纳加工最顺手。Google、IBM早期样品都选它。 - 铌(Nb)

临界温度升至9.2 K,对制冷机要求稍宽松,但氮化铌(NbN)薄膜的应力大,容易翘膜,良品率不如铝。 - 钛氮化物(TiN)

损耗角正切极低,适合高频微波读出,近几年在量子放大器和谐振器里大放异彩。

在真实流片中,往往叠层出现:铝做量子位主体,钛氮化物作谐振腔,铌用于大电流偏置线,这种三明治结构能同时优化相干时间和布线空间。

为什么一定要在20 mK的稀释制冷机里?

自问:量子芯片温度到底要低到什么程度?

自答:必须低于材料临界温度一个量级以下,通常到20 mK(比外太空还冷250倍)才能压制准粒子激发,防止它们“撕咬”量子态导致退相干。

个人经验:我参观清华量子交叉中心时,看到工程师把芯片安装在悬空的“金手指”上,连一根铜线都必须过酸洗除磁,只为减少微特斯拉级的杂散磁场。

超导量子芯片的制造难点大揭秘

- 薄膜缺陷:一个1 nm的凸起就可能让约瑟夫森结临界电流漂移5%,直接拉低门保真度。

- 表面氧化:铝暴露在空气中30秒便会形成3 nm氧化层,这层绝缘膜如果太厚,结区隧穿几率会指数级下降。

- 准粒子毒化:高能宇宙粒子或封装材料的放射性杂质,会时不时注入一个“坏电子”,瞬间抹除量子信息。

业内普遍用“深硅刻蚀+原位铝蒸镀”来避免空气污染,并把样品封装在无氧铜+μ金属磁屏蔽的双重罐子里。

超导 VS 离子阱、光量子,谁更容易落地?

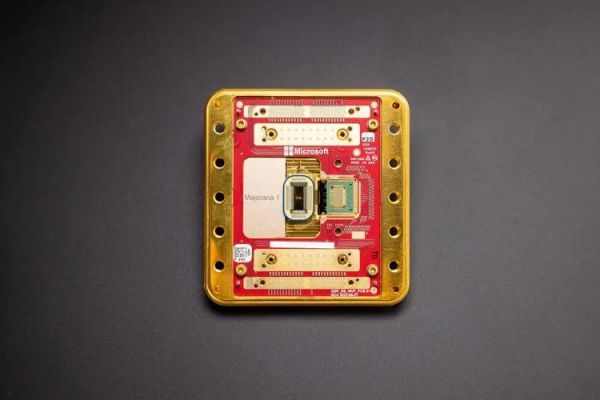

(图片来源 *** ,侵删)

- 超导:门操作时间纳秒级,易集成,但需要冷链,布线拥挤。

- 离子阱:单比特相干时间可到分钟,但激光调谐复杂,扩展性有限。

- 光量子:室温运行、天然飞行比特,然而可编程光束 *** 仍难做小型化。

我的观点:超导方案更贴近半导体工业路径,只要把晶圆尺寸从2英寸升到8英寸,就有机会把单量子位成本从1000降到 10以下,这是其他路线短期内做不到的。

2025年可能的突破点清单

- 三维封装微波滤波:把控制电子学和量子芯片垂直排布,减少同轴线长度,降低热负载。

- 氮化铌钛(NbTiN)新材料:有望把相干时间从当前的100 μs提升到500 μs,让量子纠错门槛降低50%。

- 基于AI的缺陷检测:用扫描探针+卷积 *** 实时捕捉5 nm以下坑洞,将流片良率从50%拉至85%。

《资治通鉴》言:“工欲善其事,必先利其器。”量子芯片的“器”不仅是一把冷剑,更是整条新材料与工艺的链环。

给新手的入门路线

想动手做超导量子芯片实验?可从三步入手:

- 读开源课程:OpenSuperQ的QickStart Lab资料已翻译中文。

- 学微纳加工:报名当地纳米中心的e-beam lithography体验课,亲手做一枚铝基约瑟夫森结。

- 搭小型测控:树莓派+RedPitaya就能跑单比特Rabi振荡,虽然温度是2 K,而非20 mK,但足够理解原理。

小贴士:在芯片边角留一行铜制“笑脸”,即使深冷无光,实验员看到也会心一笑,这是IBM Watson Lab里流传下来的好运仪式。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~