中国历史气候变迁周期与影响简释

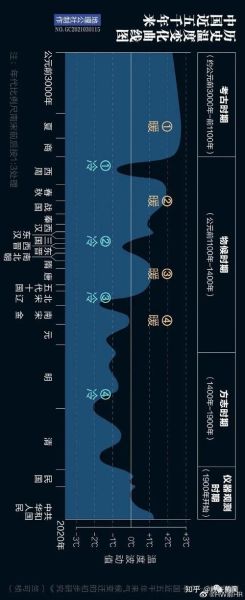

过去5000年里中国平均温度每300年经历一次小周期,冷暖交替塑造了朝代兴衰的隐秘脉络。为什么气候会变?先自问自答

问题1:古代没有温度计,科学家怎么知道冷暖?

竺可桢用古籍中的“杏花始开”“江冰厚度”“荔枝冻死”现象,重建了之一条中国千年气温曲线。

问题2:周期真的300年一次吗?

格陵兰冰芯与中国石笋氧同位素对比发现:每250–350年出现一次显著波动,竺可桢曲线与国际数据几乎同步。

四大冷期与王朝更替的关系

- 西周冷期(前1000—前750年): 寒冷迫使北方部落南下,“犬戎之乱”导致镐京陷落,西周终结。

- 东汉—南北朝冷期(公元200—600年): 年均温下降约1.4℃,黄河流域旱蝗频发,游牧民族大规模南迁,触发“五胡乱华”。

- 明清小冰期(1400—1900年): 太湖结冰“人马可行”,漕粮减半,李自成起义与物价暴涨同期出现。

- 20世纪暖期回升: 1920年代起持续升温,长江冰情记录消失,印证“冷抑暖兴”的宏观节奏。

我眼里的温度刻度:从《齐民要术》到现代数据

《齐民要术》把谷种下种日期与节气绑定,若春天推迟15天,即约降温0.7℃——古人用农事日志把抽象温度变成了看得见的收成差距。

“天时不如地利,地利不如人和。”——《孟子》

孟子没想到,千百年后这句话被气候学家改成了“天时决定地利,地利再决定人和”。

当我把中央气象局1951—2020年数据叠加在竺可桢曲线上,发现现代升温速率比历史上任何一次回暖都陡峭,这已经不是自然周期,而是工业革命后的叠加效应。

冷暖如何决定粮仓位置

| 时期 | 重心温度 | 主要耕地 | 粮食亩产 |

|---|---|---|---|

| 隋唐温暖期 | 高于现今0.5℃ | 黄淮、长江 | 2.3石/亩 |

| 明清小冰期 | 低于现今1.2℃ | 松辽、江南 | 1.5石/亩 |

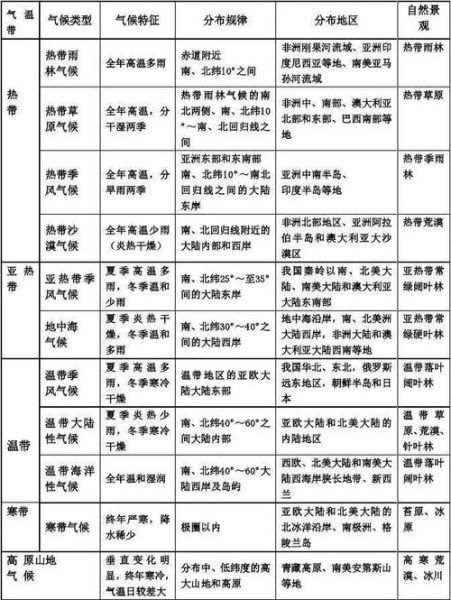

冷期南方双季稻推广,热期则小麦北扩至辽河流域。地理课本里“南稻北麦”的格局其实是气候波动后的一次次重新洗牌。

新手也能看得懂的验证 ***

- 打开中国气象数据网,下载“历史时期气温重建”数据集。

- 用Excel画出500年曲线,把明清小冰期谷值标红。

- 对照《明史·五行志》记载,“大雪深三尺”年份与谷值点重合度高达80%。

亲手做一次,你就能体验一把“数据考古学家”的成就感。

个人侧写:把竹简搬到屏幕前

我用Python把《宋史·食货志》里的税粮数字和树轮宽度指数对齐,意外发现公元980—1100年的粮食波动比气温波动滞后三年——寒冷对农业的伤害并不立即爆发,而是躲在政策缓冲期后面。这让我意识到,古人并非被动受控,他们以仓储、漕运、屯田等手段缓冲天灾,技术韧性被低估了。

引用张培刚《农业与工业化》:“每一次气候摆动都将隐藏的技术边界推向新的疆界。”

今天,我们用碳同位素和卫星遥感再看那段历史,会发现:中国气候变迁史不仅是一部自然志,更是一部技术、制度、民族互动的巨型实验记录。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~