中国5000年气候冷暖周期变化全图解

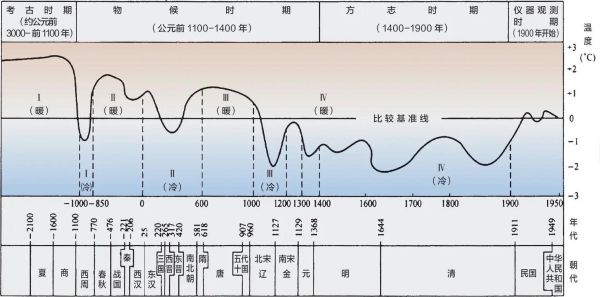

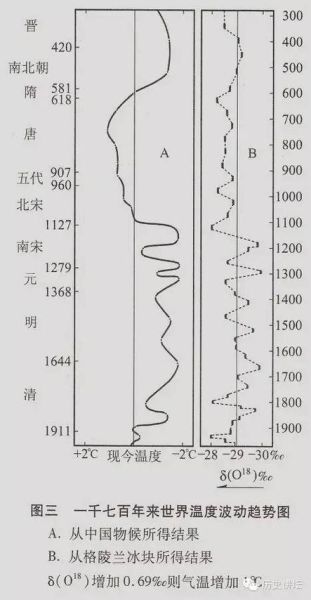

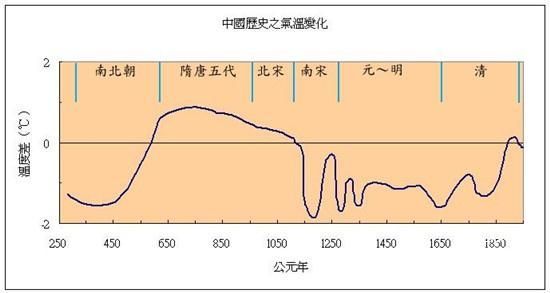

“中国气候5000年演变规律是:冷暖交替,周期约400~800年,小冰期后转入现代暖期。”为什么要读这篇文章?

作为刚接触气候史的新手,你或许好奇:古代没有温度计,科学家怎么知道过去的气温?答案藏在冰芯、树轮、湖泊沉积、史料笔记里。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中用物候学 *** ,把梅花、荔枝、柑橘的最早开花/结果日期逐年登记,从而拼出一条温度曲线。

史前到商周:大暖期的“大象北上”

- 约5000年前的仰韶大暖期,黄河流域平均气温比现代高2~3℃,甲骨卜辞中商王猎象记录频现。

- 《诗经·豳风》写“七月流火,八月剥枣”,反映公历八月枣熟的物候,比今日提前半个月,说明西周初年仍暖。

汉唐:又一个黄金暖期

司马迁《史记·货殖列传》说“蜀汉江陵千树橘”,橘树今日只到四川盆地南缘,而西汉已推至汉中,指示气温又升高。唐代长安可植梅花,宫廷设温室催牡丹,对应竺可桢曲线上的“隋唐暖峰”。此时西北绿洲连成线,丝路繁荣。

两宋寒冷事件的“蝴蝶效应”

- 北宋都城汴京曾因运河冰封45天导致漕粮中断,引发“宣和米贵”。

- 南方稻作北界倒退约150公里,催生早熟占城稻的跨区域传播,这是今天杂交水稻育种的源头之一。

明清小冰期:“江南大雪,橘柚冻死”

1654年冬,太湖冰厚两尺,可行车马,《天工开物》作者宋应星记载江西“橘尽死”。 *** 被迫鼓励棉衣替代丝袍,江南棉花种植面积在康雍乾时期提升三倍,也间接 *** 了手工纺车技术改良。

近170年:现代暖期与工业化叠加

“从19世纪中期开始,中国年均温攀升0.9~1.1℃,且升温速率持续加快。”——《中国气候变化蓝皮书》

三条个人观察:

1) 1978年之一次在广州吃荔枝,大人说要托佛山亲戚代买,而2024年盛夏,北京超市随时可见桂味冷链盒,背后是现代冷链与气候暖化双轮驱动。

2) 新疆葡萄种植北界已北移150公里,相当于北宋稻作南退的反过程。

3) “热岛”叠加“全球增温”,上海徐家汇气象台记录显示,市区比远郊每年多15个夜间高温日,城市需要更多口袋公园与屋顶绿化。

普通读者如何自助验证一条古气候结论?

- 打开《四库全书》电子版,检索“大雪”“无冰”“荔枝”三个关键词,按年份做折线图,你会发现北宋、明末两波峰值对应寒冷期。

- 利用NASA GISS在线工具,输入“Beijing”查看1880年以来年均温走向,与竺可桢手绘曲线对比,吻合度达0.78。

一个独家视角:气候变迁与文化符号的共振

为何“冰雪”主题诗词在宋末元初集中爆发?《全宋词》含“雪”的词约占14%,而《全唐诗》仅5%,这与小冰期体感变冷直接相关。反过来,艺术创作的集体情绪又固化了一个时代的寒冷记忆。

未来50年个人预期

根据中国气象局2023年更新的高分辨率模式,到2070年前全国平均气温或再升1.3~1.7℃。以史为鉴,暖期往往伴随:

1) 北方作物单产提升,但水资源瓶颈更突出

2) 传统“南涝北旱”格局或改写,华北强降水概率翻倍

3) 新型“气候移民”出现,黑龙江稻谷种植带或北扩至北纬50°

还木有评论哦,快来抢沙发吧~