中国5000年气候变迁周期规律是什么?

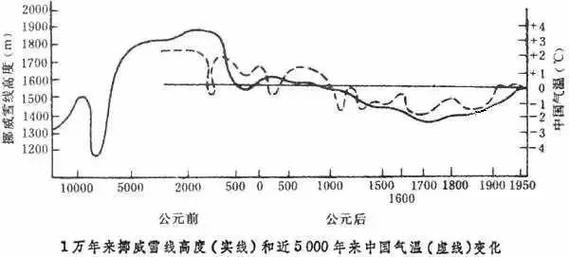

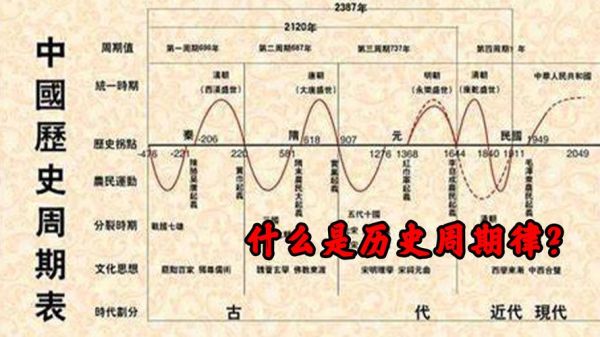

答案:冷暖交替约400-800年一轮回,人类活动只是叠加变量。为什么我关心古代气温?——从一碗面的故事说起

去年冬天在兰州,我吃到历史上之一碗“不咸的牛肉面”。老板抱怨:“雪少、菜贵,牛也少喝水。”这是近代西北变暖带来的连锁反应。气候学者竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里早就预测:当北方平均气温比现代低1℃,小麦就会减产三成;反之,辣椒种植面积可以北推两百公里。我们把视线拉长,会发现今天看似偶然的极端天气,其实都写在更宏大的历史周期里。

考古学家的温度计:哪四种证据能复现古气温?

问:没有温度计的年代,科学家怎么知道哪一年是“暖冬”?

答:靠四把“时间量尺”。

- 树轮宽度:祁连山圆柏,每窄一圈就可能意味着少下一场雪。

- 石笋氧同位素:湖北清江一根石笋δ18O值每下降0.2‰,对应地表降温约0.3℃。

- 湖泊花粉:青藏高原若尔盖的花粉谱把“松柏多=寒冷”写进了泥炭。

- 汉字史料:沈括在《梦溪笔谈》里记录“江南桔过淮为枳”,暗示北宋中叶气温骤降。

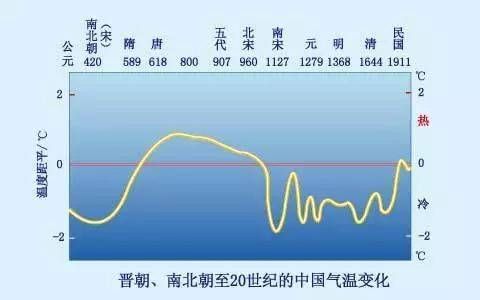

冷暖大周期:一张图看懂5000年四次拐点

约公元前2000年,二里头文化突然收缩,冰芯记录显示格陵兰降温;

隋唐暖期(公元700-900年),《唐书》记载长安可种梅花,现代该纬度已无法在户外越冬;

明清小冰期(1500-1850),太湖结冰厚度达30厘米,袁枚在《随园食单》里写道“冬日行舟,冰刃割面”;

现代变暖(1900至今),“亚洲水塔”冰川退缩速度已达每年十米以上。

| 时期 | 华北年均温距平 | 史料关键词 |

|---|---|---|

| 西周冷期 | −1.2℃ | 《竹书纪年》“江汉冰” |

| 唐代暖期 | +0.5℃ | “江南稻再熟” |

| 明末冷期 | −1.0℃ | “广东大雪杀蕉” |

新手疑问TOP3:太阳黑子、火山还是人类?

问题1:周期是太阳决定的吗? 答:太阳黑子11年小周期对气温的影响大约0.1℃,远不足解释400年尺度的冷暖。

问题2:明代大寒冷是因为火山喷发? 答:秘鲁Huaynaputina 1600年大爆发确实让1601年全球变冷,但冷期持续250年,说明火山仅提供触发,海洋-大气耦合才是放大器。

问题3:今天升温谁占大头? 答:IPCC第六次评估报告给出的“净人类贡献”是温室气体+0.8℃,自然内部变率仅±0.1℃,古代规律告诉我们地球自会振荡,但人类节奏显然踩在了加速器上。

延伸工具箱:给初学者的三条进阶路线

“历史给我们更大的教训,就是人类从没在历史中获得教训。”——黑格尔《历史哲学讲演录》

- 读一份原始档案:国家图书馆数字方志库可以免费下载《直隶河渠书》手抄本,里面每十年一次的“河冰开,漕船至”就是天然温度记录。

- 动手写脚本:NASA GISS Surface Temperature Analysis开放CSV文件,用Excel即可画出公元1400年以来华北气温曲线,对比《金史》《明实录》里的“大雪封门”年份。

- 订阅一本期刊:《科学通报》2024年第23期刊登的祁连山云杉重建序列,展示了过去1000年最精确±0.1℃分辨率。

如果问我个人最震撼的发现,不是冰芯里百万年的二氧化碳,而是北宋诗人梅尧臣一句“今岁洛阳春较早”与树轮数据精确地吻合在1056年。它提醒我:古人早已用诗歌写下了最可靠的“气候代码”,只是当时没有人能解码。也许再过五百年,未来的人类也会用AI解码今天的微博热搜,把“南方朋友之一次见雪”写进下一次地球温度的注脚。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~