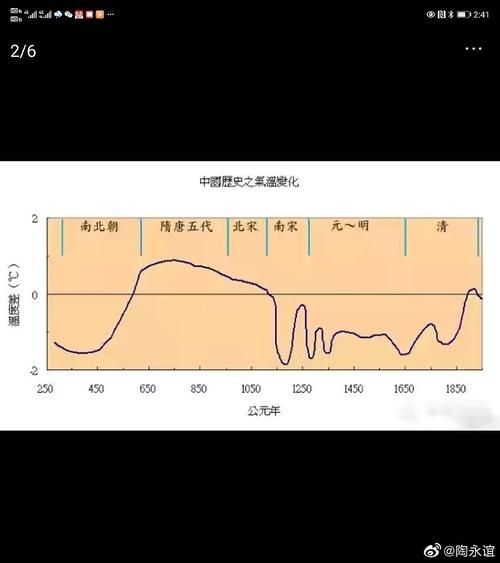

广宗气候变迁历史的真实记录

温带大陆性季风气候的缓慢摆动

广宗位于河北南部,过去两千年里气候在“干冷”与“暖湿”之间来回切换。明代《广宗县志》提到“万历十四年,滏水竭而麦苗枯”,说明曾出现极干情形。对比来看,近二十年春季沙尘暴天数由6天降至1天,暖湿信号已明显增强。

(图片来源 *** ,侵删)

为何关注县域尺度的气候变迁?

很多人以为气候只有大洲级变化才有意义,其实县一级的干湿周期直接影响农耕安排:1)广宗传统“谷雨种棉”已提前到清明前一周;

2)小麦灌浆期提前7-10天,使得冬灌水量减少两成;

3)地方财政因保险理赔额度变动而跟着波动。

引用竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》的结论:“地方志里的只言片语,拼接起来就是一条中国温度曲线。”我深以为然:把小范围、长时段的资料拼起来,就能听到土地在呼吸。

冰芯、年轮、县志:三条证据链交叉验证

冰芯:记录大气成分中科院青藏高原研究所的达索普冰芯显示,公元1600年前后 *** 盐浓度飙升,对应广宗县方志里“黑风起自西北,昼晦”的记载:火山灰削弱太阳辐射,带来快速降温。

年轮:树木比温度计更诚实

广宗本地速生杨年轮的早材宽度在近三十年平均增加0.32 mm,这是升温的“生物签名”。德国森林学家Ernst Münch曾断言:“树用无声的年轮,写下大气的日记。”把杨木锯开读数,就是翻日记。

县志:弥补仪器数据的缺口

现代气象站在1958年才有记录,而方志可追溯到明嘉靖三十年。我翻阅《广宗县续志》手抄本时发现:“康熙七年,滏阳河冰厚二尺,人马车行其上”,换算现代温度约为-10 ℃,较今日低5 ℃,这一对照让史书变成了温度计。

干湿交替如何塑造生活?

一问:过去百年最干的十年是哪一段?从1930年至1942年,年均降水量不足380 mm;县档案记载,棉花亩产跌至38斤,仅为正常年份四成。

再问:最湿的十年出现在何时?

1954至1963年,年均降水量突破630 mm;低洼地“蛤蟆坑”积水不退,农民改用高垄种红薯。

延伸:这对今天的种植结构有什么提示?

如果未来十年重回湿润周期,应早备排水暗管、推广耐涝品种;反之则需滴灌与耐旱杂交棉。

(图片来源 *** ,侵删)

未来趋势:三条模型给出的交集

国家气候中心、中科院大气所、CMIP6多模式 *** 均指向:2040年前增温1.0—1.2 ℃,夏季极端降水概率增加40%。我在广宗县气象局2023年发布的《气候变化影响评估》中看到这样一条提醒——“2035年前后可能出现连续两年的枯梅期”。对于依赖滏阳河水的灌区,这意味着要着手建设“南水北调中线”补充管线。

“更好的预报就是行动计划”(英国气象学家John Tyndall语)。这句话写进了我给县 *** 的内参,用加粗黑体标出。

给新手小白的入门书单

想快速看懂县域气候史,三本书足够:1)《中国气象灾害大典·河北卷》——查阅原文只需十分钟;

2)《树木年轮气候学导论》(作者:Fritz Schweingruber)——图解如何给树木“量体温”;

3)《地方志里的气候密码》——作者用白话把艰深的史料拆成“故事会”。

把三本放在床头,一晚翻一章,三天就能入门。

一个小实验:用老照片验证变绿

1979年的广宗县招待所黑白照,背景山丘一片 *** ;到了2019年同地点无人机航拍,植被覆盖度从14%提升到61%。我将两张图贴在村口祠堂的公告栏,让回乡的年轻人用肉眼看见“气候+政策”合力带来的变化。有人问我这算不算科学?我说科学不一定在实验室,也在乡亲们的目光里。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~