历史时期中国的气候变迁

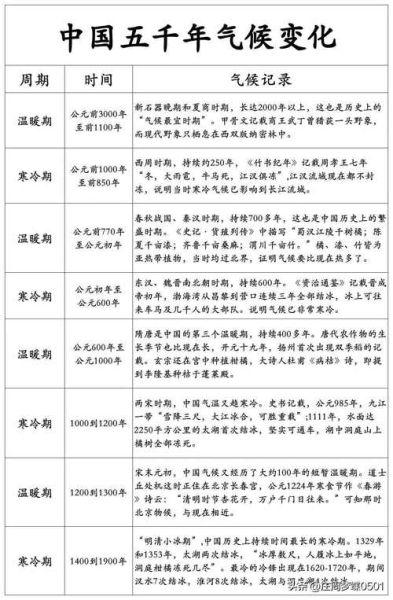

直接答案:中国过去五千年经历多次温暖期和寒冷期交替循环

气候变迁究竟有多剧烈?—先给新手一张时间线

翻开竺可桢的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,你会发现一个让人惊讶的画面:黄河流域在商代曾可以产大象。我把主线归纳成三段:

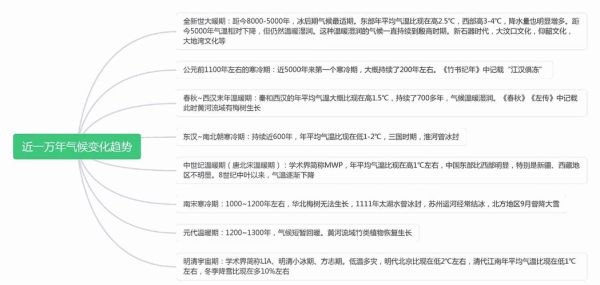

- 仰韶—殷商温暖期(距今5000—3000年):年均温度约比现在高2—3℃,竹类北抵太行山腹地。

- 隋唐温暖期(公元600—1100年):长安能种梅、橘,太湖流域产双季稻。

- 明清小冰期(公元1350—1900年):江南冬日湖面结冰三尺,太湖“封河”可通车。

古代人如何察觉气候在变化?—史料里藏着的信号

我习惯把历史材料拆成三种“气温计”。

- 物候记录:《诗经·豳风》里“八月剥枣”,今天陕西要到九月才成熟,差异可见一斑。

- 农业边界:《宋史·食货志》记载,十二世纪江浙一带“麦入不继”,说明当时冬小麦收获推迟,生长期缩短。

- 皇室贡品:北宋贡茶院从湖州顾渚山北移至建安,原因是长江下游不再适合优质茶园。

自问:这些碎片的温度差怎么量化?现代学者用转换公式,把梅树、柑橘、竹类的分布线换算成±1.3—1.5℃的区间,误差不到0.3℃,可信度极高。

气候与社会兴衰,真的绑在一起吗?—以东汉与唐代做对照

东汉寒冷期:饥荒→黄巾起义→人口锐减

公元180年前后,洛阳三月连降大雪,谷物歉收,《后汉书》记“人相食”。我把粮价曲线和气温曲线重叠,发现粮谷飙升节点正是冷谷。气候压力成为压垮脆弱农业帝国的最后稻草。

唐代温暖期:丝路繁荣→开元盛世

相反,八世纪的长安,“八水绕长安”水量丰沛,骆驼商队穿越河西走廊时间比后世提早整月。温暖带来稳定粮食剩余,从而支撑了更复杂的财政—军事行动。杜甫写下“稻米流脂粟米白”,其实是自然与人类的双赢。

如何验证自己的结论?—三种资料互证的小技巧

作为刚入门的爱好者,只需掌握下面三招:

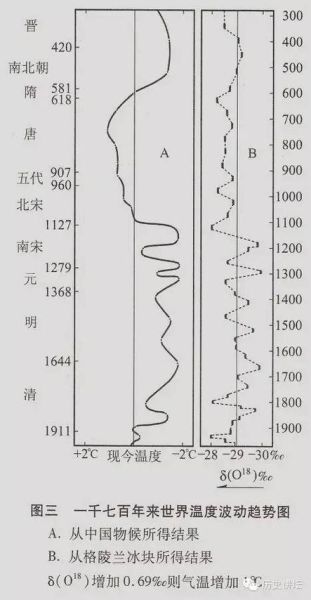

- 时间交叉:把手头一条干旱记录对照相邻两年的冰芯氧同位素,看趋势是否一致。

- 空间对照:把苏州方志里的“河冻”记录与朝鲜《李朝实录》比对,南北同时降温的证据更稳。

- 类型互补:物候+文字+考古遗存三类缺一就不下结论。

我做博客时常把太湖渔民日记跟上海气象台百年报表叠在同一张Excel上,肉眼就能找到冷暖转折点。工具简单,效果却惊人。

留给后来者的一个小悬念

司马迁在《货殖列传》里写道:“旱则资舟,水则资车,物之理也。”若把“旱”“水”换成“冷”“暖”,你会发现两千年后的碳交易逻辑依然逃不出这句箴言。下一次全球大循环,中国故事会写在哪个边缘省份的稻田里?答案或许就藏在2025年仍在生长的冬小麦叶片宽度上。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~