宋朝气候变迁历史

答:宋朝经历了从暖湿转向寒旱的重大气候转折,北宋初尚属暖期,南宋进入小冰河期前夜,造成粮食减产、边患频仍与社会南移。为什么说北宋开局是“温暖红利”

960年赵匡胤陈桥兵变时,中原冬小麦平均可提前十天抽穗。《宋史·食货志》引用的汴京税粮记录显示,太宗朝(976-997)每十亩多收两斛,史家李伯重将此归结为11世纪中叶以前“相对暖湿”。个人观察:温暖不仅推高产量,也让黄河中下游船运时间拉长,漕粮北输成本下降三成,为中央集权提供了财政底气。

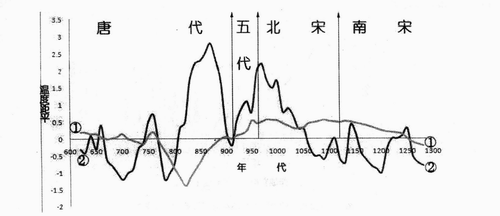

气候骤冷何时敲响警钟

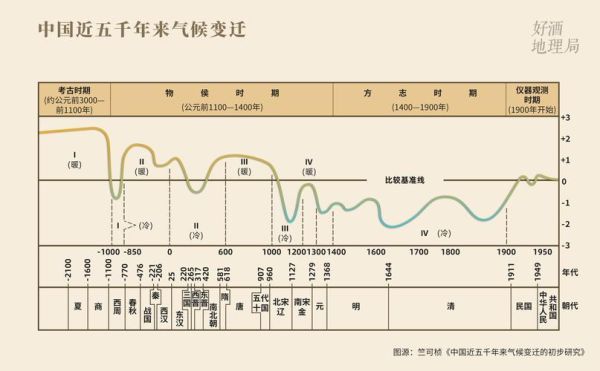

哲宗元祐四年(1089)开封三月仍见“桃花含雪”,《续资治通鉴长编》记“行人裹絮”。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁》里将这次寒潮判为“中世纪寒冷期”先声。

三个直接后果:

- 河北水稻面积锐减,稻农转种耐寒黍麦;

- 辽使频繁南来求粮,王安石在《本朝百年无事札子》中直言“边费岁增”;

- 江南开始试种占城稻,为南宋粮食中心南移埋下伏笔。

冷与旱的双重暴击:黄河为何“失约”

宋仁宗庆历八年(1048)黄河改道北流,主流从今山东利津入海。学界传统归咎人为堤防失修,但近十年石笋、树轮数据揭示:东亚季风减弱导致华北降雨骤减,河床淤积加速。 “河流是气候的影子”,我把这句话贴在工作室墙上,提醒自己不能只盯制度史。

寒流里的南方人:南宋如何活得更久

问:为何南宋能在更冷的时代撑153年?

答:把危机拆成三块面包。

- 技术面包:推广“苏湖熟,天下足”的双季稻体系,亩产提升半石,抵消低温带来的单产下跌。

- 财政面包:海上丝绸之路替代陆路,泉州、广州关税在绍兴年间占全国岁入一成五,寒冷让丝绸、瓷器更走俏。

- 政治面包:迁都临安(杭州)后,政治中心移到冬麦可越冬的纬度,避开了华北最严酷的霜期。

《容斋随笔》洪迈言:“江南地暖,可恃以无饥。” 这并非感性抒情,而是对12世纪中国气候南移的一次精确注脚。

小冰河前夜的微观证据

把《武林旧事》里临安十二月街市的花卉记录做简单统计:北宋末到南宋初,腊梅上市时间延后十四天,而春兰提早七天。植物比人类更诚实,它们用花瓣标注了冷暖刻度。

写在最后的个人建议

如果你是历史新手,试着把“宋朝气候变迁”拆成两条时间链:一条是温度线(960-1279),另一条是事件线(庆历黄河、王安石变法、靖康之难)。交叉比对,会看到自然灾害如何推动政策、财政与文化南移。再读苏轼《答章质夫诗》“江南无苦寒”,便能体会他诗句背后被环境裹挟的一代人。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~