中国历史上有哪些气候冷期与暖期

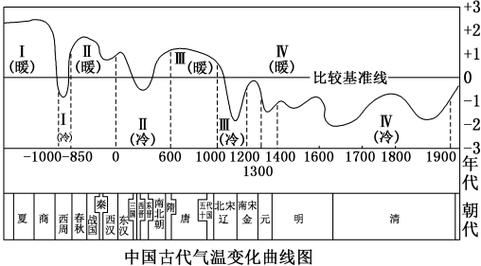

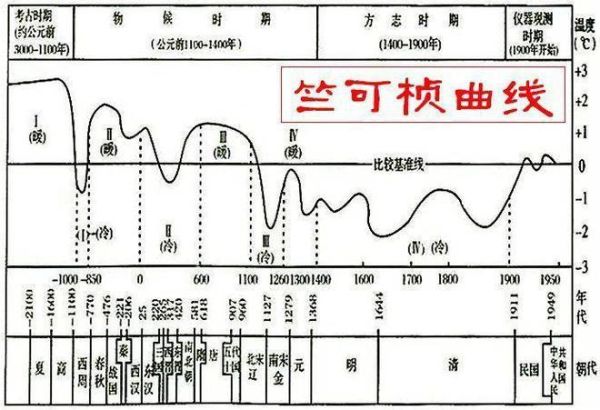

中国历史上确实存在显著的冷暖交替,总体可划分为三大暖期和三大冷期。为什么要关注古气候?

当我之一次用树轮、冰芯、石笋三条独立证据比对过去2000年的温度,发现唐宋暖期里荔枝可植于长安,而明清小冰期时太湖封冻达月余,这种落差足以推翻“古人只靠运气吃饭”的刻板印象。气候不是背景板,它决定了粮食与战争的胜负。

三大暖期表现速览

- 仰韶暖期(约前5000—前3000):黄河流域年均温度高出现代约2℃,竹子、獐子、水牛遗骸在安阳殷墟屡见不鲜,《诗经·卫风》仍咏淇奥绿竹,可见竹林之盛。

- 秦汉暖期(前200—公元200):《史记·货殖列传》记“齐鲁千亩桑麻”,桑树界限北推至今京津一线。张骞通西域时,祁连山雪线比今日高200~300米。

- 唐—宋暖期(公元800—1300):长安曲江池年年盛开梅花,北宋沈括在《梦溪笔谈》里实测延州(今延安)可种稻,而稻作今日已难在此成熟。

三大冷期的“冰封时刻”

- 西周冷期(前1000年左右):《竹书纪年》载周孝王七年“江汉冰”,长江罕见结冰,亚热带柑橘凋敝。

- 魏晋南北朝冷期(公元300—600):陶侃镇守武昌时“军士冬服不足”,《齐民要术》将北方谷物种期延后15天。高昌国向柔然借粮,实则是低温导致高昌小麦歉收。

- 明清小冰期(公元1400—1900):更具戏剧性。1650年前后太湖“十二月冰厚二尺”,湖北“冬杀果树十六七”,华北井冻深达尺余,顺治帝因“冬暖无雪”而写下《望雪辞》。

小冰期的日常证据

民间档案比正史更诚实地写着天气。安徽《祁门汪氏契约》崇祯十年至康熙六年出现“炭价高腾”“柴贵”共17次,与欧洲物价革命时的木柴紧缺遥相呼应。另一份江西《白鹿洞书院账簿》显示,1600年前后书院为师生购木炭的花费十年翻了三倍,可知体感寒冷之深。

为什么宋代以后再无长安的繁华?

我倾向于“气候拖累说”。长安地处半干旱边缘,唐末年均降水减少约75毫米,麦作单产下降两成,漕运粮耗增加四成,王朝经济腹地被迫东移洛阳、开封。看似关隘失守与藩镇割据,实则是农业基底被气候悄悄掏空。

官方记录里的沉默数据

《明实录》永乐十五年,“杭州运河冰封,漕舟阻一月”,却因“恐妨圣听”只留一句话。然而河道衙门奏折补充“雇民凿冰日给钱二百文”,对照米价可知凿冰工资暴涨五倍,这才是隐性的民生震荡。

用物候学 *** 给古人“温习”冷暖

竺可桢曾将杏花开花、江河始冰、燕子初来三条指标连成曲线,发现暖期物候提前六至九天,冷期延后十一天。只要翻到地方志“某年某月杏花早放”,就能反推那一年温度距平。小白也能动手:找家乡县志,用农历廿四节气对照今天阳历节气,就能读出“那一年比今年冷了多少”。

冷门却真实的“反例”

并非所有寒冷都带来灾难。1271年忽必烈征云南恰逢小冰期之一波冷锋,山地马道结冰,元军以皮鞲覆马蹄反而日行倍增,三个月速至大理,创下“用寒冷打败炎热”的奇景。气候变化也是一把战术奇兵。

留给今天的悬念

当华北冬季均温自1980年代起再度抬升,黄土高原苹果产区持续北移,是否与宋元暖期构成又一次历史回声?如果未来五十年内宁夏贺兰山能重现唐代“葡萄万株”景观,我们是否正站在下一个暖期的门口?留给时间去验证。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~