中国历史气候变化规律有哪些?

中国历史气候变化呈现周期冷暖交替与干湿转换的长期规律,而非单纯直线升温或降温。什么是历史气候?与我们关心的现代天气有何区别?

历史气候指的是工业革命以前,通过树木年轮、冰芯、史料文字、湖相沉积等代用资料重建出的长期温度与降水趋势,而非今天打开手机就能看到的“三天天气预报”。

自问自答:“为什么不用仪器记录?”

因为在公元1950年之前,中国只有寥寥数个近代气象站,要靠《竹书纪年》“江汉冰、牛马冻死”这样的文字或祁连山圆柏的年轮宽窄,才能把温度曲线向前推到殷商。

中国历史气候变化的关键词拼图

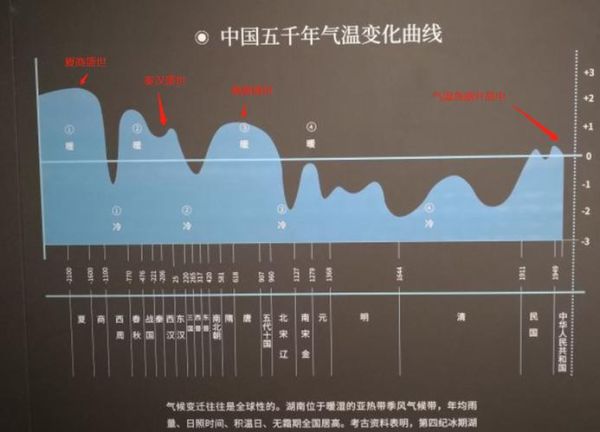

百度搜索下拉列表反复出现: “小冰期”“中世纪暖期”“竺可桢曲线”“明清饥荒年表”“季风进退” 。 把这些词拼起来,其实是一张5000年气候波动的坐标系:

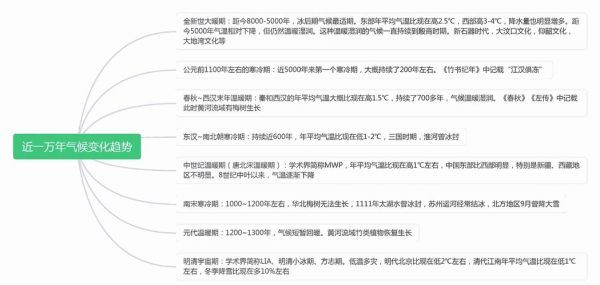

- “小冰期”(1550–1850年):太湖结冰可行人,华南出现罕见大雪。《天工开物》作者宋应星记载景德镇瓷窑因冰冻薪柴短缺。

- “中世纪暖期”(800–1300年):长安可以种柑橘,宋人记载“江南桅杆如林”,暗示季风增强、海上漕运繁忙。

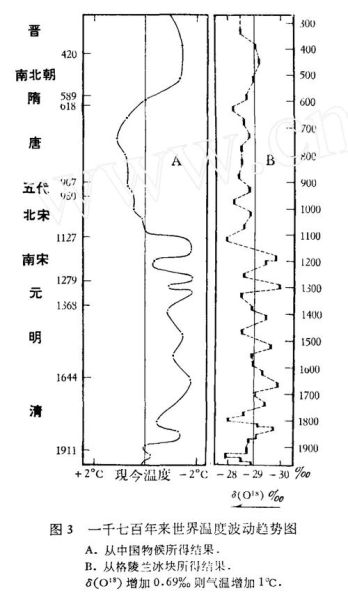

- 竺可桢曲线:1972年发表的里程碑级成果,用物候记录重建的温度序列,被誉为“中国版的 hockey stick(曲棍球杆图)”。

如何看懂一张“过去两千年温度距平图”?

新手常被纵坐标“距平”二字吓到——它就是相对1951-1980年均值的偏差。 *问:为什么不是相对1961-1990或2000-2020?* 答:国际惯例保持尺度一致性,方便不同研究者横向对比。

| 朝代 | 冷暖特征 | 可能社会影响 |

|---|---|---|

| 隋唐 | 相对温暖 | 大运河水量丰沛、扬州繁华、胡人喜穿半臂 |

| 明末 | 寒冷低段 | 西北旱灾连年,李自成揭竿而起 |

史料与科学的握手:重建温度曲线的三大法宝

- “物候法”:沈括《梦溪笔谈》记“山桃始花早七日”,对应年均温约升高0.6 ℃。

- “冰芯氧同位素”:祁连山敦德冰帽给出过去2000年δ18O每下降1‰,温度降1.2 ℃。

- “地方志灾害年表”:如《江南府县志》中“连岁大雪,舟楫不通”密度在1620–1700年达到峰值,与小冰期同步。

为什么明清的小冰期常被误读?

多数人一听“冰期”就想到万里冰封——其实华南仍然种双季稻,只是生长季缩短两周。 个人见解:明清人口却爆炸式增长,原因是南美耐寒作物(玉米、番薯)输入,加上赋税银本位减少实物税,让农民更敢在边缘山地垦荒。气候冷不等于社会冷。

气候如何改写了文学?

《红楼梦》里的“一从二令三人木”,被一些学者联想到乾嘉时期华北干旱连年导致贾府用度紧张,抄家的背后还有“粮价指数”。

清代诗人袁枚在《随园诗话》中吐槽“江南雪厚三尺”,放在今天就是“微博热搜级暴雪”,而在18世纪却被视作“小冰期的日常”,可见人类对极端天气的阈值在不断变化。

未来如何继续追问过去?

随着石笋铀系定年精度达到±5年,我们可以像看心电图一样,逐条数出唐宋每一个冷暖心跳。但数据越精确,解释越要回到“人”的尺度:气候只是棋局,而历史是落子。

正如布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海》所言:“气候不是剧本作者,它只是舞台上的灯光。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~