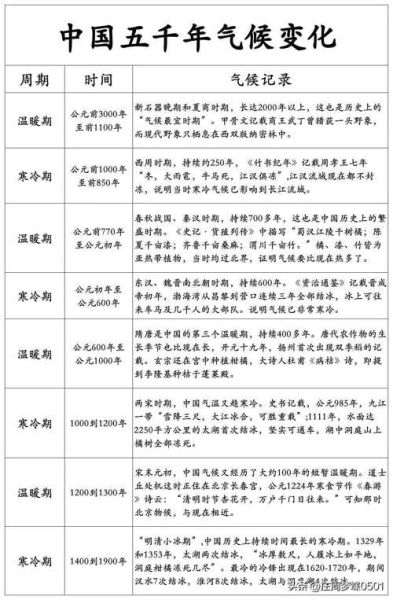

中国五千年气候变迁的四个阶段有哪些

答:经历了温暖大暖期、隋唐温湿期、明清小冰期与近代升温期四个阶段。为什么关心五千年前的天气

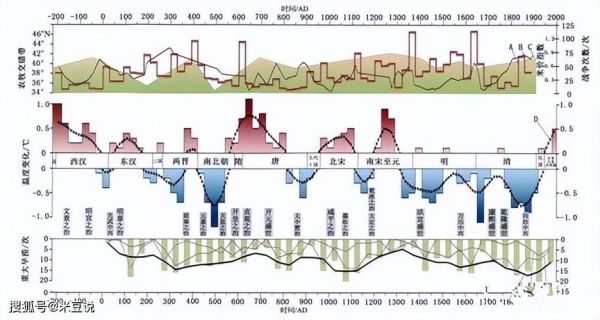

我常跟朋友说,历史书里的饥荒、移民、王朝更迭,背后常有一张“气候之手”。当我在研究河南殷墟甲骨文的旱卜辞时,忽然意识到:商人求雨,其实是东亚季风减弱的结果。了解古气候,就像解锁隐藏剧情,让枯燥年表瞬间鲜活。

(图片来源 *** ,侵删)

阶段一:仰韶—西周大暖期

关键词:年均温高出现代2℃、黄河象、稻作北上要问当时到底有多暖?竺可桢用物候法推测:河南曾有竹子、野象,甚至在《诗经》里读到“筚路蓝缕,以处草莽”。这片如今冬季零下的土地,当年却长成了亚热带雨林。

权威佐证:IPCC古气候报告指出,公元前五千年至三千年是全球全新世大暖期顶峰,黄河中游花粉记录显示阔叶树种占比高达70%,现代只剩10%。

阶段二:汉代—盛唐温湿再临

关键词:丝绸之路兴盛、小麦换水稻、关中粮仓汉武帝派张骞凿空西域,背后也有气候红利——河西走廊冬季风减弱,绿洲扩大。班固在《汉书·地理志》里感叹“水甘草丰,畜牧为天下饶”。

我个人观点:当水汽条件充足,农耕帝国才敢大举西进;一旦转干,边塞烽烟四起,丝绸之路就转入地下商道。

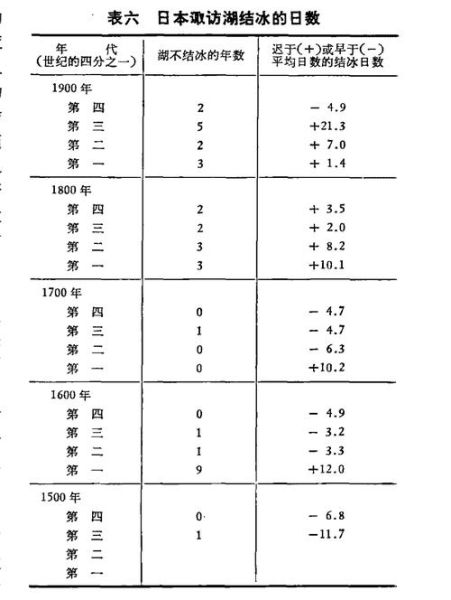

阶段三:明清小冰期的人间疾苦

关键词:太湖结冰、湖广熟天下足、玉米甘薯救荒崇祯年间的《松江府志》记录了连续五年的“夏雪杀稼”,导致米价十倍。北方更惨,《明史·五行志》记载“人相食,草木俱尽”。

冷到什么程度?根据冰芯氧同位素推算,华北冬季均温比现代低1.5℃。别小看这1℃,放在农业社会就是生与死的温差。于是玉米、甘薯这类耐寒高产作物被百姓尊为“救命粮”,也无意中重塑了中国人食谱。

阶段四:近代人类活动的加速升温

关键词:温室气体、城市热岛、极端天气若说明清寒冷是“天灾”,那1850年以来的升温则带有明显“人祸”痕迹。丁仲礼院士在《京都议定书》听证会上的一句“地球不需要被拯救,需要被拯救的是人类自己”至今仍振聋发聩。

NASA GIS数据显示,2010年代中国陆域均温已比工业革命前高1.2℃,极端高温事件概率翻了四倍。古人面对变冷可向南逃,今人面对变热却无处可退。

小白如何查阅一手古气候资料

(图片来源 *** ,侵删)

- 访问国家青藏高原科学数据中心,下载树轮宽度表。

- 打开PANGAEA数据库,搜索China speleothem氧同位素。

- 读到看不懂的名词,就把“δ18O”想成温度指纹,越高越暖。

《资治通鉴》有言:“天视自我民视,天听自我民听。”换用今天的话,大气不发声,却通过粮价、瘟疫、移民把信息写进历史。

当你下次踏入博物馆,看见宋代《雪景寒林图》或乾隆年间广州的外销扇,不妨想想:也许当时画家扇风,是在给冷得发抖的自己找一丝慰藉。五千年冷暖,就这样一笔笔画进我们的共同记忆。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~