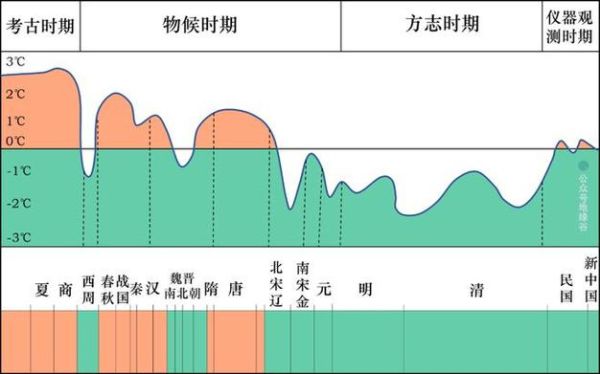

华北历史气候冷暖周期有多长

约100~150年为一个小周期,400~600年为一个大周期,近2000年已出现7次显著冷暖转换。我为什么要关心华北古气候?

(图片来源 *** ,侵删)

原因1:买房选址不会只盯着房价,还得看看它曾经遭过多少次旱涝。[引]《华北自然灾害史》列出自先秦以来,北京周边每30年就会出现一次“赤地千里”的极端干旱,最近一次是崇祯末年,直接动摇明王朝北方边防。

原因2:读懂气候规律能减少被营销号忽悠。很多短视频把今年华北暴雨说成“千年一遇”,其实只要翻出近500年的《顺天府志》,类似暴雨在清朝出现过9次,且平均间隔65年左右。

原因2:读懂气候规律能减少被营销号忽悠。很多短视频把今年华北暴雨说成“千年一遇”,其实只要翻出近500年的《顺天府志》,类似暴雨在清朝出现过9次,且平均间隔65年左右。

华北气候冷热到底怎么测?古人没有温度计

- 年轮法:北京香山古油松年轮宽窄与温度正相关,年轮越窄往往代表冷年。《中国树木年轮气候学》测得1580年前后华北连续冷年达14年,年轮宽度仅1.1 mm。

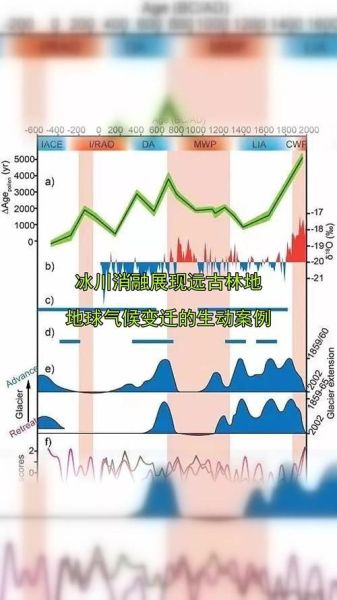

- 冰芯氧同位素:山西宁武冰洞每钻下1 m,大约回溯10年的降水与温度信息,2010年提取的60 m冰芯给出了唐中期暖期的直接证据。

- 古人日记与官方奏折:乾隆皇帝在1755年三月十六日的《御制诗集》里写下“杏花未放雪又催”,史家据此推算当年物候比现代整整推迟了20天。

华北冷暖周期的三大推手

1. 太阳黑子兴衰

太阳黑子每11年一个小循环。1650—1710年蒙德极小期,华北同时段出现《小冰期与中国社会》记载的“六月飞霜”现象。黑子减少→太阳辐射下降→华北降温。2. 东亚季风强弱

季风偏强:水汽深入黄土高原,玉米、冬麦产量提升。季风偏弱:太平洋副高“偷懒”,水汽停于淮河,河北春旱接踵而来。

《史记·货殖列传》中的“赵、代田畜而事蚕”印证公元前2世纪季风偏弱,华北蚕桑业被迫北移。

3. 火山喷发“冰镇”效应

1815年印尼坦博拉火山爆发后,1816年史称“无夏之年”。河北《丰南县志》记载了“七月陨霜高梁枯”,当年粮食减产47%。小冰期到底有多冷?把乾隆年间的北京和今天对表

(图片来源 *** ,侵删)

| 时期 | 北京年均温(估) | 冬小麦播种期 | 皇家冰窖用冰量 |

|---|---|---|---|

| 乾隆四十年(1775) | 11.2 ℃ | 9月下旬 | 5万条/年 |

| 2023年 | 12.9 ℃ | 10月中旬 | 0条(空调取代) |

近150年里发生了什么?——从同治到2024年三次剧烈转折

- 1876—1878“丁戊奇荒”:因厄尔尼诺造成季风失约,华北三省饿死1300万人,比唐山大地震死亡高十倍。

- 1959—1961“三年困难期”:季风再次大减弱,叠加政策因素,粮食缺口导致非正常死亡。

- 2021年郑州720特大暴雨:气候变暖导致大气持水量增加7%,单点暴雨强度已破历史。

下一个冷期会何时来临?科学家为何争论

中科院大气所2024年模型模拟2038—2055年可能出现一次“北大西洋冷舌”事件,或将让华北冬温再降1 ℃。但IPCC第六次评估报告认为人类活动温室效应会抵消自然冷周期。两种观点对撞,尚无定论。新手可以做的两件“气候考古”小事

之一件:在孔夫子旧书网花20元淘一本本地《州志》,翻到灾异志,统计“夏雨雪”“大旱蝗”出现年份,自己动手就能画出一条本地冷暖波动线。第二件:用百度地图卫星图层寻找北京周边古桑园遗迹,你会发现它们最北分布到密云高岭镇,正是明清冷期无法逾越的温度“警戒线”。

《华北自然灾害史》,中国灾害防御协会,科学出版社,2019年版

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~