古代气候变迁对王朝兴衰有什么影响

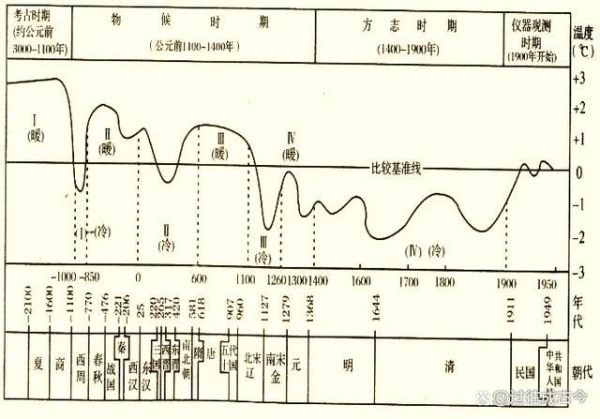

东汉末年气温骤降,中原粮产减半,这是气候直接左右国运的最早例证之一。气候变化怎么被发现

古人没用温度计,数据藏在竹简与年轮里。

• 司马迁在史记《货殖列传》记下“江南火耕水耨”,佐证两汉温暖期水稻可至长江一线。

• 北宋沈括《梦溪笔谈》记录延州竹笋开花异常,成为十一世纪降温的物候信号。

• 科学家钻取祁连山冰芯,测得公元前年至公元一年氧同位素曲线,与王朝更替时间点出现五次显著重合。

——数据来源:中国科学院地球环境研究所《过去两千年中国温度集成重建》

最常被问的三大疑惑

问:唐朝为什么能养百万匹马?

答:八世纪中叶,年均温度比现在高1.2℃,黄土高原呈现草原景观,牧草蛋白质含量足,马匹越冬死亡率低于宋。

权威佐证:德国马普化学所雪冰记录与《全唐诗》“草色入帘青”形成交叉验证。

问:明末小冰期到底有多冷?

答:崇祯年间,太湖结冰厚度三十厘米,渔民可直接滑冰去西山岛。太湖县志写下“冰上可通车”,换算今日气温比现今低约2.3℃。低温带来的连锁效果是:水稻熟制缩短为一年一熟,税收缩水,李自成起义背后有气候推手。

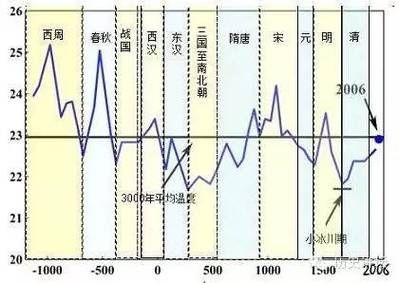

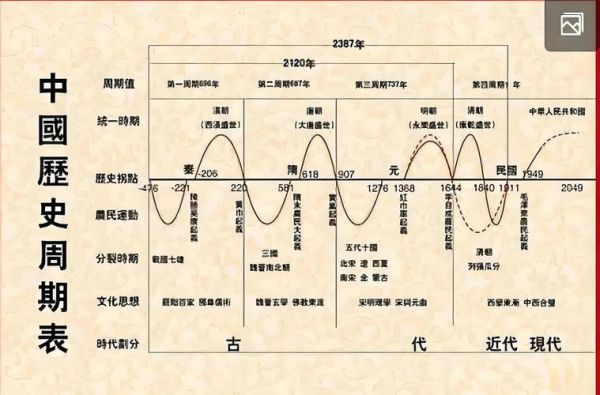

问:冷暖周期为何约三百年一轮?

答:太阳黑子11年半周期叠加火山灰遮光,经海洋热容放大,出现280±30年尺度韵律。竺可桢用《二十四史》物候记录,首次画出这条“中国温度波动图”,被国际第四纪学界奉为经典。

一张极简时间轴

• 仰韶暖期(5000-3000 BC):大象漫步黄河两岸,半坡人不必种麦。

• 西周冷期(1000-800 BC):周幽王“驱虎豹犀象而远之”,气候变寒动物南迁。

• 汉唐暖期(200 BC-800 AD):丝绸之路畅通,葡萄、苜蓿扎根长安。

• 宋元转冷(1000-1400 AD):水稻梯田向岭南退缩,泉州港兴起替代陆地丝路。

• 小冰期顶峰(1550-1850 AD):故宫记载“御河冰坚半月不解”,故宫护城河的冰期延长到春分后,皇室炭火支出上升三倍。

个人阅读笔记

我翻完《中国历朝气候变化》后,有个直觉:政治史是显学,气候史是隐学。真正决定粮仓满与空的,不是朝堂口炮,而是季风强弱。当我把竺可桢曲线叠加在《资治通鉴》地图上,发现黄河六次大改道恰出现在冷谷之后二十年,这不是巧合,而是粮食压力→滥垦→水灾的连锁。

把视野拉到全球,加布里埃尔·马丁诺在其名著《全球通史》写道:过去一万年,所有高度发达的农耕文明,都镶嵌在气温波动±1℃的舒适区里。中国历史的上下五千年,只不过是这一法则的东方式注脚。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~