历史时期气候变迁的原因有哪些

全球变暖与冰室的交替,背后是太阳、火山、人类活动的共同书写。为什么气候每隔几百年就“换脸”?

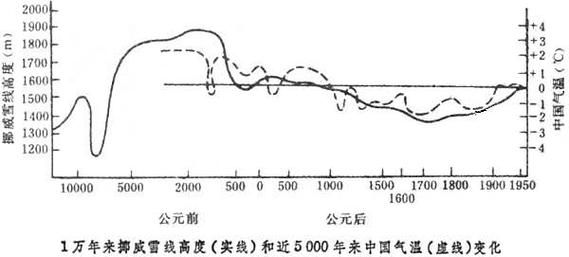

翻开竺可桢先生的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,你会发现夏商温暖、魏晋寒冷、明清小冰期,周期像海浪。核心在于地球能量收支出现了显著失衡。

- 太阳辐射量的微弱变化,足以放大成冰盖进退。

- 火山灰遮天,年均温可骤降一两度。

- 人类烧煤、放牧、砍树,像给棉被加厚,锁住热量。

太阳:看似恒常的引擎也会打盹

太阳是地球更大的能量输入,可它并不完美稳定。太阳黑子活动周期约11年,但更长尺度的蒙德极小期(1645-1715)让欧洲陷入“无夏之年”。NASA观测表明,11年周期只带来0.1%辐射差异,可海洋如同巨大热容,会把细微变化积累成世纪级气候转向。

火山:灰与硫的年轮

1815年坦博拉火山爆发,次年全球降温0.7℃,史称“没有夏天的一年”。火山向平流层注入 *** 盐气溶胶,反射阳光,形成“火山冬天”。

“那年日内瓦湖畔的雪在七月仍未融化,玛丽·雪莱借着寒冷写下《弗兰肯斯坦》。”——《自然的报复》

海洋:隐藏的开关

北大西洋的温盐环流像巨型的行星水暖管,一旦减弱,西欧就进入冰指模式。

自问:为什么格陵兰冰芯记录的气候跳变如此剧烈?

自答:因为淡水注入改变海水密度,环流刹车只需数十年,气温却能在代数时间里下跌。

人类活动:工业革命的“加速度”

从1850年至今,大气二氧化碳浓度从280ppm飙至420ppm,速率超过过去80万年。联合国IPCC第六次报告指出:人类活动让全球均温至少升高1.1℃。

- 化石燃料燃烧→二氧化碳→长波辐射被困

- 森林退化→减少光合作用→释放碳

- 稻田、牛群→甲烷排放→短期增温效应

如何用小技巧判断古代冷暖

入门者可以从三处下手:

- 史料:明朝《天工开物》记太湖结冰“可行车马”印证小冰期。

- 年轮:树轮宽窄与生长季温度成正比。

- 冰芯:格陵兰冰层δ18O值直接反映当时气温。

一张图看懂周期

时间(距今) 事件 温度变化 11ka至今 全新世 升温2℃ 2ka周期 罗马暖期→小冰期 波动1-1.5℃ 1850至今 工业革命 +1.1℃

个人观察:气候变化像“看不见的剧本”

我在太湖岸边长大,听祖母讲1950年代湖面封冻半月;而今天,湖面最多薄冰封三天。这一细节与卫星记录的太湖地区年均温上升1.3℃吻合。正如梭罗在《瓦尔登湖》写道:“每一个时代都是一条河流,我们只是漂浮在水面的落叶。”气候剧本早已写好,但人类是否在加粗墨迹,值得新手们细品。

引用文献与数据

IPCC AR6(2021):人类信号“清晰可辨”。

竺可桢《气象学报》1972:中国历史时期气温曲线仍是经典教材。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~