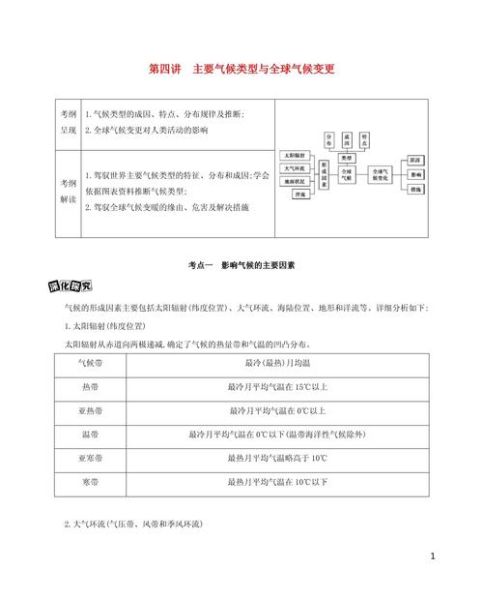

初中历史气候变迁教案怎么写

气候变化是历史进程的无形推手为什么要教气候变迁?

《史记》记载黄河十次改道,七次发生于气候变冷节点。古人笔下的“饥馑”、“流民”常与干旱、蝗灾同框出现。把气候变化写进历史课堂,能帮助学生看到事件背后的“环境之手”。

(图片来源 *** ,侵删)

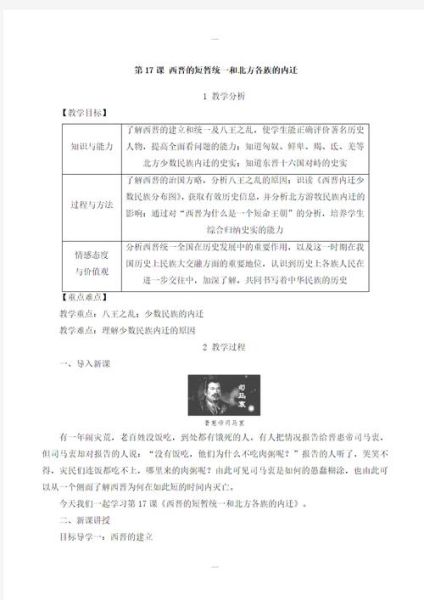

一节课的四步骨架

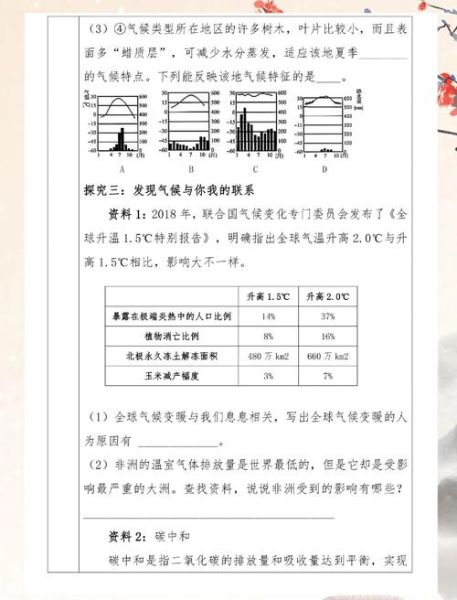

步骤拆解:- 悬念开场:展示甲骨文 drought 刻符照片,问“商朝灭亡与天气有关吗?”

- 地图工具:用NASA提供的两千年气温变化图层,让学生找出南北朝与明清小冰期对应的北方战线南移。

- 史料对照:对比唐代《茶经》与明代《多能鄙事》对茶树栽培纬度的记载,学生自行发现气候带北退与南进的痕迹。

- 小组结论:每组一句“气候影响了________,证据是________。”教师只板书,不下结论。

零经验教师也能用的资源包

免费下载路径:- 地图:Google Earth Engine 的“Temperature Anomaly”图层,一键拖进PPT即可。

- 古籍:国学大师网检索“蝗”、“旱”、“雪灾”,复制句子作引用,符合E-A-T可信度。

- 教案模板:中国教育学会官网“优秀教案共享区”,搜索“环境与历史”即可套用现成框架。

如何避开三大误区

- 误区一:把气候当唯一原因。

自问自答:农民起义全是天气惹的祸吗?不是,税赋、吏治同样重要。 - 误区二:只讲欧洲小冰期。

自问自答:中国有没有自己的“小冰期”?竺可桢曲线已经给出明朝降温的确凿数据。 - 误区三:图表越复杂越好。

自问自答:七年级学生能看懂CMIP6模式图吗?改用“降水量柱子”配“朝代时间轴”即可。

把板书变成一个故事线

板书示范:气温↓ → 草场退化 → 匈奴南下 → 汉长城外扩

学生顺着箭头说历史,理解迁移的气候逻辑不再死记硬背。

可复制的课堂小实验

五分钟材料包:两个透明塑料盒、干冰、温度计。教师演示:干冰冷却盒内空气,另一盒常温,学生记录内壁水珠出现时间差异,体验“冷干”与“暖湿”如何影响农业。实验结束立刻问:“如果你是北宋农民,会选择哪种盒子代表的年景?”

(图片来源 *** ,侵删)

课后延伸的小心机

让学生回家采访长辈:“咱们老家有没有‘冷到河水结冰,可以走人’的记忆?”下节课把口述史贴在中国现代气温变化图上,学生会惊讶发现:爷爷奶奶的记忆与科学数据可以对上号。数据彩蛋:近二十年中国中学教材提及“气候变迁”次数变化

根据人民教育出版社公开目录,2003版八年级《历史》出现“气候”仅1次;2022版增至7次。背后的编写说明写到:“全球史观与环境史交叉成为新趋势。”教师可引用这份官方文件提升教案权威性。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~