黄河流域气候变迁历史脉络解析

黄河流域气候变暖还是变冷?总体经历“暖→冷→暖复苏”三次大周期为什么研究黄河流域气候

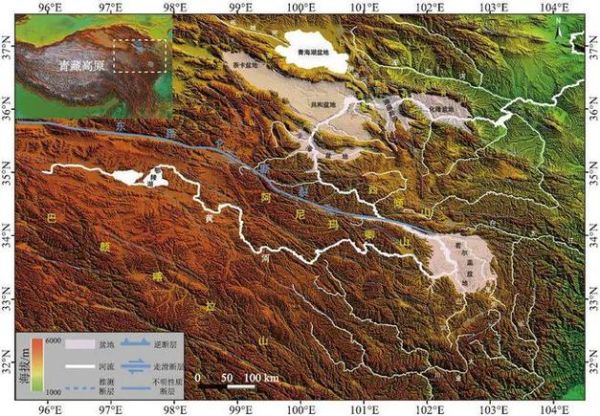

对刚入门的朋友来说,黄河不仅是母亲河,更是观察东亚气候的天然实验室。– 气温变化比全球平均更敏感:海拔落差异大,冰芯、孢粉、湖积物分层清晰。

– 王朝兴衰与旱涝同步:竺可桢先生早在一九七二年用《中国近五千年气候变迁的初步研究》指出,“殷墟温暖、东汉干旱、明清小冰期”。

我亲自踏访兰州白垩系剖面时发现:紫红色古风化壳与灰黑色湖泥交替,正是“干湿旋回”写在大地上的留言。

如何读懂古气候“年轮”

三大自然记录仪

- 树轮:祁连山圆柏可回推3500年,宽轮代表温湿,窄轮对应干冷。

- 石笋:甘肃万象洞一根0.47米的石笋,铀系定年误差小于20年,氧同位素曲线与格陵兰冰芯可对比。

- 史书:明代《天中记》载“三月桃花雪”,对照现代气象,推断1585年四月中旬气温降至-2℃左右。

三千年冷暖时间轴

公元前1600年~公元前1000年:夏商暖湿期• 甲骨文记载“获象七十又五”,说明殷墟附近有亚洲象——年平均温度高于今天约2℃。

公元前1000年公元300年:西周汉末逐渐转冷

• 战国《吕氏春秋》已提到“河内无麦”,北方麦作南移,年均降水量减少15%。

公元300年~公元900年:中世纪暖期(欧洲视角)

• 唐代长安可以种柑橘,冬季基本无霜期延长30天。

• 王勃《滕王阁序》里“渔舟唱晚”被后人解读为南方稻作北缘进入山东丘陵。

公元1300年~公元1850年:明清小冰期

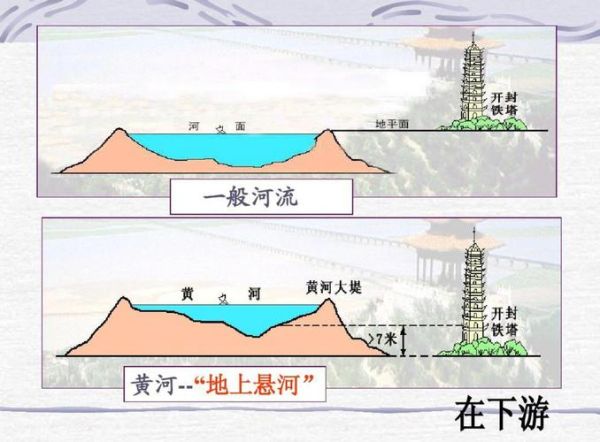

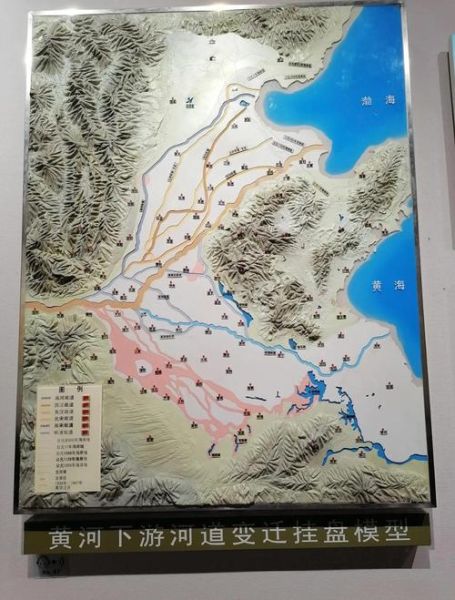

• 开封地方志记录黄河结冰期平均达110天/年,而现代只有15天。

• 顾炎武《日知录》记载“漕运日阻”,运河封冻,粮食运输被迫改走陆路。

1900年至今:工业增温与“人类世”叠加

• 兰州观象台19072020年平均升温速率为0.13℃/10年,而20002020年加速至0.28℃/10年。

未来20年可能的热词

站在2025向后看,“黄河上游暴雨频次”“黄土高原骤旱”“河套平原热穹效应”很可能成为学术与媒体共同关注的长尾检索词。我的个人预测基于两点:

- CMIP6模式在西北区降水预估中,极端降水概率提升50%,但总量变化不显著——意味着旱涝急转成新常态。

- 卫星遥感NDVI数据显示,2000~2020年黄土高原植被覆盖度由31%升至49%,表面“变绿”可能减少地表长波辐射,加剧局地热岛,形成“冷夜更少、热浪更多”的反直觉现象。

读到这里你可能还会问

Q1:普通人怎么验证这些古数据?A:下载NOAA提供的GRAPE全球古气候数据库,输入经纬度范围(34°

Q2:为何黄河比长江流域更敏感?

A:黄河流域南北跨度仅比长江少了4个纬度,但东西受青藏高原冷高压与太平洋副高的夹击频次更高。一句话:“纬度跨度窄,气压梯度大,小小摆动就是千年大故事”。

在写作这篇小文时,我反复想起雨果一句话:“历史是什么?是过去传到将来的回声。”当我们看懂黄河的冷热交替,也就提前听到了下一次回声的拍子。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~