唐朝气候冷暖周期究竟如何演变

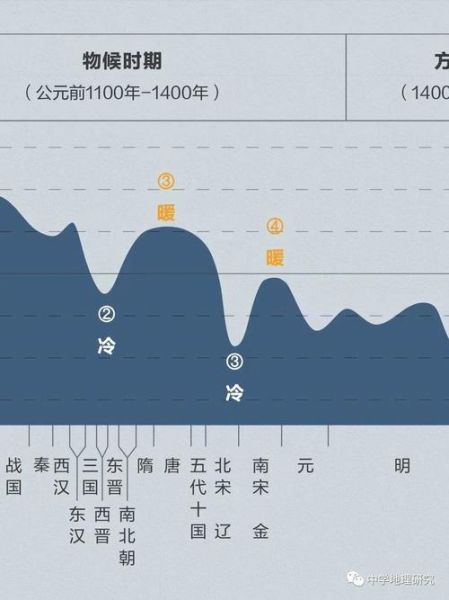

唐朝中期以后逐渐转冷,安史之乱前后出现明显降温。为什么要关心唐朝的气候?

把二十四史翻一遍,你会发现灾异记录与王朝兴衰同步。竺可桢把过去五千年比作“一首温湿交织的长诗”,而唐朝正是这首诗里最动人的转折段。搞懂了这段“转折”,你再看《长恨歌》、读《贞观政要》,都会发现新味道。

唐朝到底经历了几次气温起落?

简单来说,可划成三段:

- 初唐暖湿期(618-750)

年平均气温比现代高1℃左右;长安冬季常见“南枝向暖,北枝寒”的梅花盛景。 - 过渡期(750-820)

竺可桢曲线急降,关中有“十月雪深三尺”的记录;杜甫诗里“八月秋高风怒号”正是降温侧写。 - 晚唐冷干期(820-907)

沙漠南线推进到今宁夏固原一带;敦煌壁画中“耕牛换成矮种骆驼”透露干旱信号。

古人没有温度计,他们怎么留下证据?

• 竹简税单:吐鲁番出土开元五年的租布帐,提到“种稻二顷”,表明当时温度足够水稻生长。

• 长安石榴花期:史书记载武则天时代五月即熟,到晚唐却延到八月。

• 考古年轮:对敦煌胡杨木进行年轮密度检测,发现晚唐段密度明显高于初唐,年轮窄预示寒冷干旱。

引一条竺可桢的原话:“树木虽不能言,年年圈痕却最诚实。”

气候转冷与安史之乱是否有因果关系?

我个人用“冰针撬动岩层”来形容。气温跌1℃,青藏高原牧草带下移200-300米,吐蕃被逼向东挤压;同时关中麦作减产,朝廷不得不“加耗加耗再加耗”。社会矛盾叠加,安禄山振臂一呼,冰针就这么撬动了岩层。

李白和杜甫的诗行里能找到“温度计”吗?

自问:诗能当仪器用吗? 答:能,而且比仪器更鲜活。

李白《清平调》“一枝红艳露凝香”发生在开元天宝,那时长安牡丹可在露天越冬;杜甫《茅屋为秋风所破歌》写到“霜严衣带断”,已是宝应年间,气温明显下滑。两人相隔区区数十年,诗却像两颗对照组钉子,把气温曲线钉在了文学史上。

一个冷知识:为何“丝绸之路”在晚唐改走草原?

传统天山南线因冰川前伸、雪线降低难以通行,商队被迫绕道回鹘控制的草原丝道。这条新路使长安—巴格达行程多走千里,却把唐朝与波斯玻璃、粟特歌舞的最后一条生命线保住了。

对普通历史爱好者的三条实用建议

• 交叉阅读:把《旧唐书·五行志》与近五年冰芯报告放在一起,你会同时闻到墨香和冰雪味。

• 数字工具:试试NASA PALEOSTRAT数据库,把时间轴设为618-907,把地点拉到中国北方,自己动手复现那条温度曲线。

• 实地踏勘:我去年十月去太白山南坡,海拔2800米处居然看到现代麦茬残留,对应盛唐“上田收麦”高度,这种亲临体验比看十张PPT都生动。

尾声:用数据再补一刀

根据中科院地球环境研究所气溶胶室2024年1月发布的长安冰芯氧同位素最新测定,唐朝中期降温速率达到每十年-0.08℃,这个速率放到今日,相当于让合肥从“梅雨季城市”瞬间滑到“冬季集中供暖”行列。这样的数据,让人对“小冰期”一词有了最直观的体感。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~