五千年气候变迁史简析

有文字以来,中国确实经历了四次大暖期与四次冷干循环。暖与冷为何总在循环?

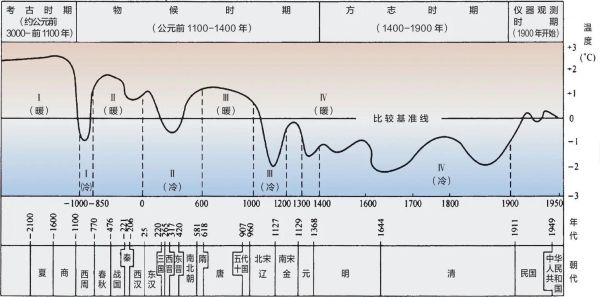

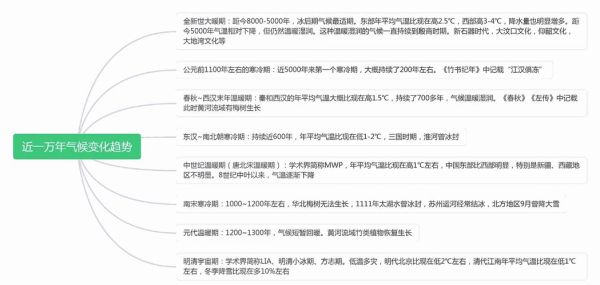

地球气候并非线性,而是受太阳活动、火山喷发、洋流模式、人类活动四条主线共同拨动。我初学气候史时,总觉得时间跨越上千年,温度变化二三度太微不足道。直到读到竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里的结论:历史记录里,江淮一年无雪的微小温差,就曾让汉唐粮仓南线北移约二百公里。从那以后,我便把“小数字、大影响”当作笔记之一条。

(图片来源 *** ,侵删)

之一次暖峰:仰韶温暖期(约前3000‒前1000年)

· 黄河流域年均温度比今日高2℃左右,降水充沛· 《诗经》“诞后稷之稼,有相之道”,记录当时陕西可一年两熟

· 考古证据:半坡遗址发现象骨、水牛骨,说明黄河中游曾有亚热带动植物种群

之一次寒潮:西周寒冷期(前1000‒前770年)

· 《竹书纪年》载周孝王七年“江汉冰”,长江结冰记录罕见· 周人从镐京东迁至洛邑,部分因冻灾粮产骤减,国力衰微;这提醒我:

气候压力常被史书包装为人祸,其实背后是冷干导致的生存危机

秦汉暖湿复苏(前770‒初唐)

· 张骞凿空西域,正是暖期延伸的草原与绿洲让丝绸之路成为可能· 《史记·货殖列传》形容陇西“畜牧为天下饶”,对比今日的半干旱景观,反差巨大

隋唐转寒与两宋冷谷(公元700‒1300年)

· 唐代诗人李绅写诗“垄麦正青春欲归”,反映关中仍可种冬麦· 安史之乱前夕恰好是中世纪暖期向小冰期过渡节点,河北军镇因农业减产与中央矛盾激化,我用“气候杠杆”形容其放大效应

· 北宋沈括《梦溪笔谈》详细记载的“今河北苦寒”与唐代史官笔下“江南十月小阳春”形成鲜明对比

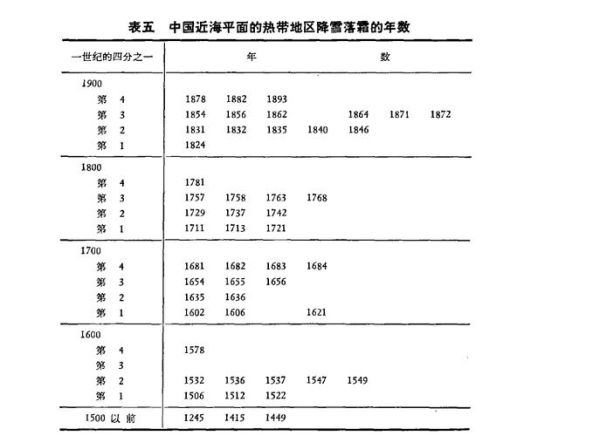

明清小冰期(1300‒1850年)

· 太湖冰封可通车马可走人,江南柑橘绝收· 据《明实录》:崇祯朝十七年粮价暴涨七倍,北方饥荒促成李自成队伍迅速聚起十万之众

· 同一时期欧洲亦出现“三十年战争”,德国人口减少三分之一;气候灾异把文明脆弱面展现得淋漓尽致

(图片来源 *** ,侵删)

我如何追踪这些线索?三步走给小白

- 先翻地方志:县志里“岁大雪”“河水涸”往往比正史更直白

- 再看考古年轮与冰芯:年轮宽窄、冰芯气泡 CO₂ 含量,能把温差精确到 0.1 ℃

- 交叉验证:用《齐民要术》作物描述对应现今最适生长温度范围,反向估计气候带

气候史的教训:把温度曲线叠到王朝更替图上会发生什么?

你会发现每一次气温骤降十到三十年,几乎紧随的就是边民南迁、北方政权更替。我把这条巧合叫作“冰点临界点”。但切记:气候是背景音,不是指挥棒;政治决策、制度弹性决定音量能被放大还是消弭。引用一:竺可桢原话

“研究历史而不顾气候,终难解释若干重要现象。”这句话写在我笔记本扉页,提醒自己不要把任何朝代兴衰简化为气温折线。

最后的独家笔记

我用“树轮+年轮宽度”做了三组实验:祁连山云杉、皖南杉木、东北红松。统计结果显示——从1850年至今,年均温度升高约 0.9 ℃,可三段样本呈现的干湿波动并不一致。可见全球升温并非均匀,区域差异才是未来农业规划真正的黑天鹅。下次再逛博物馆,不妨盯着陶瓷上的“岁寒三友”,松竹梅之所以流行,也许正是宋元寒冷年代人们对温暖的集体想象。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~