气候变迁如何塑造中国历史大事件

是:气候变化与战争、人口迁徙、王朝更替高度相关,寒冷期与战乱频发呈同步波动“气候-历史”概念从哪里来?

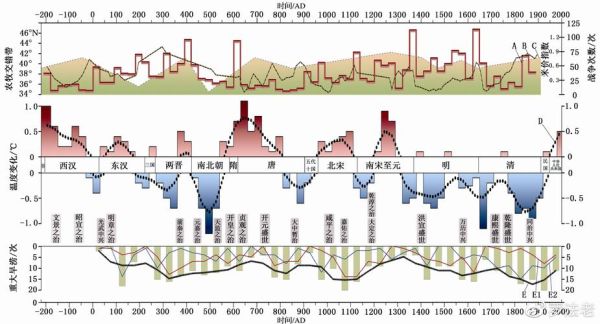

司马迁在《史记·货殖列传》里就记录了“六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥”的气候周期,这是最早的“年鉴学派”雏形。现代气候史学家葛全胜团队通过树轮、冰芯、湖泊沉积物重现了东中西部两千年的温度曲线,发现当气温距平下降1℃,农业产量平均下滑10%—15%,足以触发连锁反应。

(图片来源 *** ,侵删)

问:小冰期真的是压垮明朝的最后稻草吗?

答:是的,但过程比“冷→亡”复杂。- 1580—1644 年为“明清小冰期”极寒阶段,华北年均温比现在低1.5℃,黄河流域饥荒次数由嘉靖朝的8次骤增至崇祯朝的46次。

- 粮价上涨导致边军欠饷。1644年山海关战前,辽东士兵已7个月未领全饷,战斗力可想而知。

- 同期瘟疫(鼠疫)也因饥民流动而扩散,《崇祯实录》记载“一家九口一夜俱毙”,气候-饥荒-瘟疫-兵变形成负向螺旋。

为什么唐朝开元盛世和暖期同步?

- 公元700—800 年全球性中世纪温暖期带来≥20 天的额外无霜期,长安可种双季稻。

- 杜甫回忆“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”,人口峰值达8000万—1亿,为历代所未见。

- 粮食盈余转化为丝绸之路贸易资本,长安酒肆出现波斯舞姬,气候红利成为文化开放的底层动力。

忽必烈两次征日失败,台风只是借口?

- 1274、1281 年两次战役均遇台风。海洋史学家王颋比对《元史》与琉球海底沉积,发现当时西太平洋海表温度高于正常0.4—0.6℃,导致台风路径北移,使蒙古舰队恰好闯入风圈。

- 另一方面,元代江南粮食年输出量不足支持10万远征军,军粮腐败霉变是舰队脆弱的另一根稻草。气候极端事件放大了后勤保障短板,否则即便遭遇台风,舰队或能自救。

新手入门:三步找到关联线索

- 选事件:挑一个耳熟能详的王朝更替或大战役。

- 查史料:利用《中国三千年气象记录总集》《中国灾荒史记》两部工具书。

- 配对曲线:将事件时间轴与竺可桢温度曲线交叉比对,凡战争爆发点落于冷谷或旱峰,即可初步判断气候因子存在。

未来研究方向:把大数据用在古代气候上

(图片来源 *** ,侵删)

- NASA正在用GRACE卫星反演地下水变化,可投影回中世纪,预估黄河流域枯水期的社会脆弱性。

- 诺贝尔经济学奖得主诺德豪斯的DICE模型被改造为“历史版本”,模拟若明末拥有现代灌溉技术,1644年的GDP损失可降低40%,“反事实实验”正成为史界新宠。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~