十万年气候变化对中国文明的影响有多深

是。为什么关心十万年这么长的时间段

短周期天气波动看三年、五年就够了,可中华文明走到今天,真正决定生灭的往往是千年尺度的气候转折。十万年跨度刚好能把最近一次“冰期—间冰期旋回”完整囊括,相当于给了文明一个宏大的体检报告单。

(图片来源 *** ,侵删)

冰期大迁徙:黄土与草原的推手

末次冰盛期(约二万年前)华北年均温比现在低八度,太行山北坡永久冻土线直降到北京郊区。河套地区的早期猎人要么向南缩进秦岭,要么沿着被海平面压低一百二十米的“渤海陆桥”向山东丘陵转移。他们留下的细石叶遗址从阴山山麓一路追到胶莱平原,相当于在地图上画出一张“冷空气驱赶路线图”。

八千年前的大暖期真是黄金时代吗

许多通识读物把仰韶文化全归因于温暖,其实“大暖期”内部也有波动。距今七千年前后的一次降温事件让关中先民的粟作技术提前成熟——寒冷缩短了生长期,倒逼人类选育早熟粟;当气温再次回暖,早熟品种又被快速带到半坡、姜寨,形成之一次农业爆炸。《诗经·豳风》里“七月流火,九月授衣”其实唱的就是降温后重新适应的节奏。

沙尘与王朝:两千年里谁最怕风

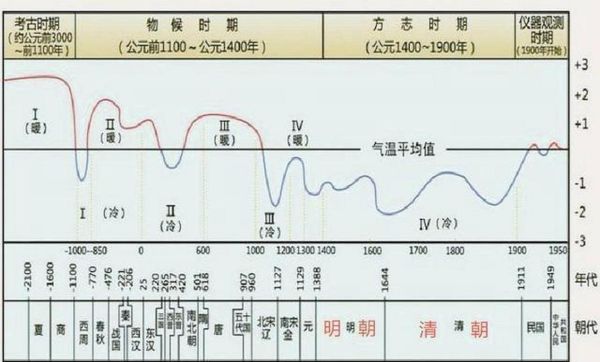

竺可桢用物候法勾出“西周冷—西汉暖—南北朝冷—唐暖—明清冷”的曲线。自身体会:如果冷期赶上王朝财政吃紧,沙尘暴就会升级为“政治风暴”。

• 东汉后期连年“雨土”掩埋耕地,赋税一泻千里,黄巾军趁机举旗

• 明末小冰期温度谷值与前一年“己巳之变”只隔两季,粮价指数三个月翻一倍

未来三十年,历史会押韵吗

IPCC第六次评估预测华北平原热浪天数到本世纪中叶再增二十天。有人担心“中原再度不宜居”,但别忘了我们手里多了三张牌:

① 耐旱耐盐的“海水稻”已进入黄河三角洲田试

② 河西走廊风电装机量已等于五个三峡

③ 数字孪生黄河可以把水沙调度误差压到五厘米以内

引用司马迁《史记·货殖列传》一句:“富者必用奇胜”,科技就是我们这一代的“奇胜”。

给入门者一张极简时间轴

把十万年压缩成一年,每个季节代表二千五百年:春·末次冰消——狩猎者走下青藏高原

夏·全新世大暖——黄河流域冒出之一片粟田

秋·商周冷干——青铜铸范上堆满风沙

冬·小冰期——紫禁城琉璃瓦凝了厚霜

如今我们站在春与夏的门槛,下一步气温是升是降,数据说了算,更取决于我们共同的选择。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~