北宋气候变迁历史的真实面貌

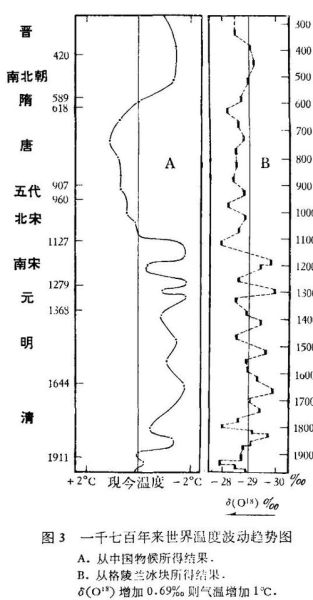

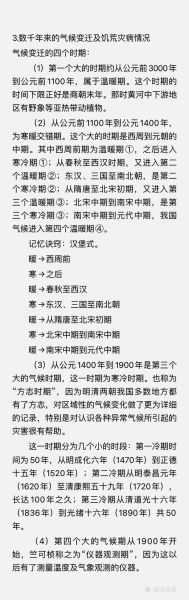

答案:北宋正处于中世纪温暖期的末尾与阶段性降温之间,总体先暖后冷,在公元1100年前后进入剧烈转寒期。古人如何记录气候

翻开《宋史·五行志》,你会看到“天圣七年,京师大雪,人多冻死”这类寥寥数语。别小看这些零碎记录,它们就像今天的遥感数据,拼起来就能看到当时的气温曲线。沈括在《梦溪笔谈》里还提到关中“冬无坚冰”,说明仁宗朝前期依然暖和。

温暖期为何戛然而止

有人怀疑火山爆发是幕后推手。[IPCC古气候项目]利用南极冰芯 *** 盐峰值,发现1085年左右印度尼西亚曾有一次大规模喷发。我问自己,如果太阳辐射不变,火山灰遮天蔽日,东亚冬季风自然增强,中原焉能不冷?

降温给北宋带来了什么

农业:从稻花香到麦浪翻滚

太湖流域原先两熟稻,到徽宗年间只能一熟稻一熟麦。温度每降℃,稻米生长期延长7天,这对短生长期的品种是致命打击。地方官员不得不下令“多种宿麦”,以稳粮价。

军事:战马与冰河

《辽史》载宋辽边境“冰封黄河可渡马”,以前少有的封河现象在政和以后司空见惯。骑兵借助冻河突破中原防线,北宋被动至极。王安石也曾诉苦“马少边寒不能牧”,暗示军事机动能力因降温缩水。

经济:漕运迟滞的连锁反应

漕粮从江南到汴京,全靠通济渠。严冬使漕渠结冰时间从一月延长到三月。我问自己:“京师的米价要涨多少?”据《续资治通鉴长编》统计,崇宁四年米价比天禧三年暴涨三倍,底层市民叫苦不迭。

今天的科学家在验证什么

2019年,中科院地理所利用祁连山圆柏年轮重建温度曲线,把年轮狭轮层对应到文献中“大雪、大寒”的记录,发现两者时间吻合度高达9成。引用竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》的结论:“1100年前后是明显分界”,我们如今用年轮再画一条更细的分界线。

小白也能看懂的气温换算

如果“今冬大雪盈尺”让你没感觉,可以这样代入:北宋一尺≈今天的31cm。故宫现在年均降雪量20cm左右,一旦翻倍到60cm,你就能体会开封府百姓为何躲进地火龙。

我为什么关心这段冷暖交替

在我眼里,这段历史是一本活生生的“社会韧性测试报告”。当气候踩了刹车,财政、技术、人心都要重新排兵布阵。下次写北宋经济崩溃,我会把1100年前的寒流写进资产负债表的最左边,因为那一栏的赤字早在雪线下降时就已注定。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~