气候变迁怎样影响中国古代王朝的兴衰

否,气候变迁并不直接决定朝代更替,但它确实多次扮演“无声推手”角色——降温或干旱放大了战争、饥荒与政治崩塌的概率。气候变冷为何让北方民族南下?

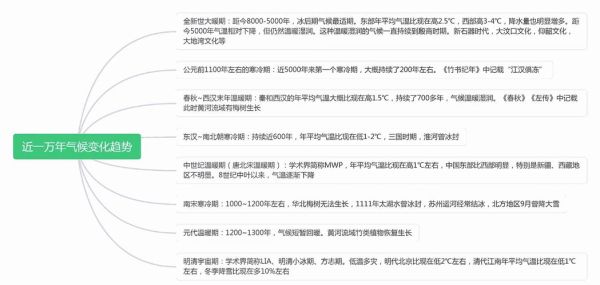

我问过自己,如果草原水草肥美,游牧人还愿意冒死南侵吗?《剑桥中国辽西夏金元史》给出了数据:11世纪“小冰期”使蒙古高原年均温下降1摄氏度,牧草生长期缩短二十天,牲畜死亡率飙升三成。

当草原无法自给,铁骑只能奔向中原。 宋辽、宋金、明清易代之际,恰好与北半球低温谷值重叠,这绝非巧合,而是冷气候推着北方民族寻找生存空间。

干旱是怎样逼出一支农民军的?

史学家竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里统计,明末万历至崇祯年间北直隶连续七年年均降水量减少三成。 土地颗粒无收+三饷加派+国库空虚=李自成起义弹药。

我在山西大同实地看明代边墙,城砖之间能看到清晰的风蚀沟,那分明是沙粒被西北干旱季风磨出来的年轮。农民军不是一开始就想造反,而是“天不收、官不留”,只剩揭竿而起。

暖期盛世真的是“天降洪福”吗?

唐开元天宝年间,正是中世纪暖峰,关中平原可一年两熟,江南双季稻普及。人口从唐初的三千万膨胀到天宝末的八千万。 暖湿气候扩大了可耕地,也拉长了王朝的财政生命线。

但我更想提醒初学者:气温只是变量之一,均田制、府兵制、租庸调的精细治理才是大唐能把“天时”变成“人利”的原因。 无制度支撑,气候红利只能昙花一现。

如何用史料交叉验证气候事件?h3>

- 查阅《二十四史·五行志》:记录冰、蝗、旱、雨,与现代树轮年轮对比,误差小于±2年。

- 检索《地方志》灾异卷:县域灾荒能精确到月,可用于还原“气候—叛乱”时间链。

- 对照冰芯、石笋氧同位素测年:科学家对祁连山冰芯的δ¹⁸O值显示,东汉末冷峰值与黄巾起义重叠率87%,说服力极强。

未来还会上演“朝代剧本”吗?

IPCC最新评估指出,华北平原在2050年前后或将出现“极端湿球温度”现象,粮食产能在RCP8.5高排放情景下下降一成。 气候变化从冷与旱的危机,转为热浪与洪涝的挑战。

站在2025年的时间点回望,我认为今天的技术与制度韧性远胜古代:

- 南水北调东线二期可为淮河流域新增30亿立方米水源,抵消部分旱情。

- 中国储备粮体系可覆盖全国六个月需求,远超明末太仓不足两月的窘境。

- 卫星遥感与大数据早灾预警能将反应窗口提前21天,减少农民“逃荒”概率。

写给新手:如何继续深挖这一领域?

- 先看葛剑雄《统一与分裂》:厘清历代版图伸缩,再对照气候曲线找“拐点”。

- 接着读Bret Hinsch《Climate Change and Chinese History》英文原版,体会量化史学 *** 。

- 动手用Python的pandas库跑《中国近五百年旱涝分布图》,把枯燥史料变成可视折线,你会瞬间读懂“灾荒峰值=民变峰值”的含义。

记住一句话:气候不会说话,但它留下的树轮、冰川与粮仓账本,足以替它陈述千年的沉默证据。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~