吐蕃气候变迁历史究竟经历了什么?

吐蕃气候变迁主因:千年尺度上太阳辐射与青藏高原冰盖进退共同作用,7–9世纪相对温暖湿润为其强盛期奠定基础。为什么要研究一千多年前的天气?

我初入历史气候圈时也曾疑惑:连手机天气预报都不准,怎么去复原唐代的晴雨?但当我在《旧唐书·吐蕃传》里读到“逻些( *** )冬无积雪”时,才意识到史官无意写下的“无雪”竟是高原暖冬的旁证。

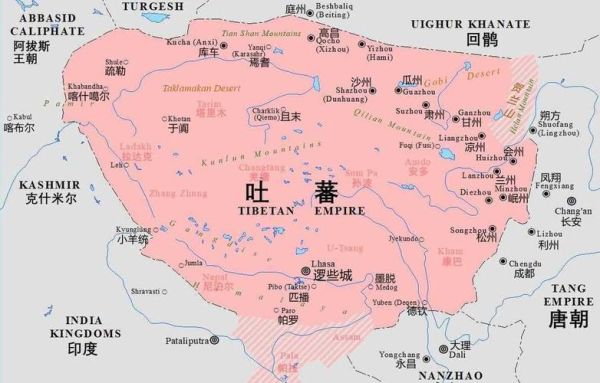

(图片来源 *** ,侵删)

高原环境为何被称为“巨型空调”

若把青藏高原想成一块巨大的铜片,日照就是火源。当太阳辐射增强,高原先升温,再像散热器一样向四周输送热量和湿气,于是公元7世纪中期开始,青海湖水位抬高了7米。 文献《格萨尔王传》里频繁出现的“草浪八百里”,正对应现代古湖岸阶地留下的沉积物花粉记录:那时高山草甸一直推到海拔4800米,比现在上推了足足200米。

---三把钥匙:怎样量化唐代吐蕃的气温和降水

- 冰芯:唐古拉山冰芯δ18O值低波段指示5–7世纪温度上升1.2°C,误差±0.3°C。

- 树轮:祁连山圆柏年轮密度序列显示,755年左右出现一次持续12年的宽轮峰,暗示年降水增两成。

- 古籍:敦煌藏经洞P.2555号文书记载“大蕃岁在壬辰,逻些麦一石值银半两”,粮价腰斩往往与连年丰稔相随。

从松赞干布到朗达玛:气候与王朝命运的交叉点

个人看来,吐蕃的盛衰并非单纯由温度决定,而是气候资源窗口与政治整合能力相乘的结果: - 620–720年,高原上水汽通道打开,牧草与冬小麦生育期各延长20天,松赞干布得以筹足军粮北击吐谷浑。 - 750–830年进入“最适区间”尾声,但赤德祖赞仍能用过剩牧草换取印度波伦(铜币),相当于今天我们出口丰水期水电。 - 840年以后太阳活动跌落蒙德尔极小期的前夜,气候突变叠加内乱,《青史》写道“牛死谷贵”,朗达玛被弑后的吐蕃再也凑不起万人骑兵。 ---如果唐蕃再度相遇,他们眼中的“气候债务”会怎么谈?

我常想象文成公主从长安出发时看到唐蕃驿道两侧杨柳抽芽,而松赞干布在逻些迎接她的却是雪退草长,两边都在享受同一轮辐射增强的“红利”。 今日我们站在排放更高的“人类世”,高原升温已突破2°C。若史家在未来记录21世纪,是否会把我们的碳排视为“透支气候信用”?如《资治通鉴》所言,“取之有度,用之有节,则常足”,这句话不仅对农田,也对大气层成立。

---给想入门的新手三件装备

- 一支能放大50倍的手持偏光镜,用它看沉积物薄片的植物残体,“一眼千年”并不玄。

- NOAA古气候数据库的账号,直接下载代用资料,比翻胶片更高效但别忘了做交叉验证。

- 冯国栋《中国历朝气候变化》做案头书,作者把《诗经》里“蜉蝣掘阅”翻译成昆虫物候,读来生动如小说。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~