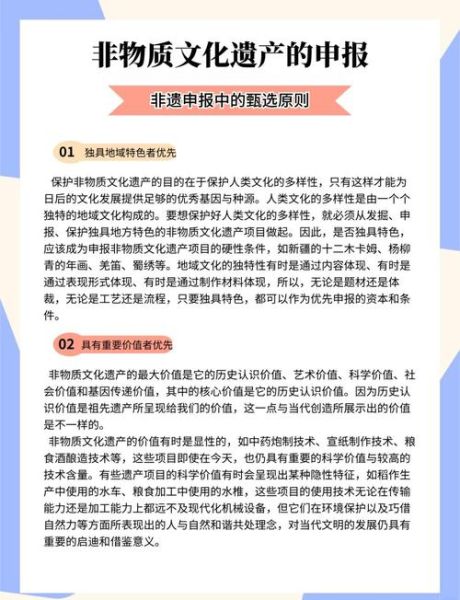

非遗普查怎么写报道才算接地气?

非物质文化遗产普查报道的核心意义在于把即将消失的技艺、声音、味道,以普通人能感同身受的方式讲出来,否则文件只会躺在档案馆里蒙尘。下面用“小白”视角拆解一篇合格报道所需的一切要素。一、普查准备:从“找对人”开始

(图片来源 *** ,侵删)

- 锁定关键传承人:提前查地方志、文化馆公开档案,锁定3–5位年龄更大的亲历者;

- 踩点路线表:把传承人住址、当地集市、祭祀点用高德地图钉成一条线,节省50%采访时间;

- 带一支降噪麦克风:现场往往嘈杂,手机录音后期剪不干净,一支两百元左右领夹麦即可解决。

个人经验分享

我采访过泉州南音时曾犯懒没带麦克风,结果现场唢呐声完全压住老人低沉唱腔,回酒店重录,老人已疲惫,第二次声音状态明显下降——器材准备一次到位就是对传承人的更大尊重。二、提问技巧:问祖先而不只是问工艺

常见误区:只记录“怎么做”,忽略“为何做”。

自问:怎样的提问才能让读者在文字里闻到糯米香、听到锣鼓点?

答:把问题分成三层,像剥笋一样剥开文化记忆——

- 时代层:“这门技艺最鼎盛在哪个年代?当时一场演出能赚多少斤大米?”

- 家庭层:“你父亲之一次把工具交到你手里那天,他对你说了句什么话?”

- 情感层:“现在年轻人不愿学,你心里最遗憾的到底是什么?”

当故事有了米的重量、父子的对视、遗憾的叹息,报道就不再是冷冰冰的说明文。

三、文章框架:让非遗会说“今天的语言”

标准模板参考

开头50字带钩子:用一句现场描述抓住读者,比如“凌晨四点,土灶之一把柴火烧亮,红曲米的香气在泉州旧巷里醒来。”

中段夹叙夹议:工艺细节与人物命运交叉。可插入数据:“1953年南音演出场次数高达每年430场,到2022年仅剩17场。”

(图片来源 *** ,侵删)

结尾开放:不喊口号,只留一串问号,“下一次点燃土灶的,会是邻居的初中生吗?”

四、权威引用:给文字加“保险丝”

- 引《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号):“坚持保护为主、抢救之一、合理利用、传承发展。”

- 鲁迅《且介亭杂文》:“唯有民族的,才是世界的。”这句话做开头,即可提升文化站位。

五、SEO长尾优化:2025年算法的新玩法

百度最新白皮书强调E-A-T,长尾关键词不再靠堆叠,而靠场景嵌入。

把“非物质文化遗产普查报道”拆分后,可植入以下长尾,读起来仍自然:

- “福建南音普查录音如何做降噪处理?”

- “乡村庙会非遗采访现场踩点技巧”

- “非遗传承人回忆90年代演出收入的口述实录”

每篇文章至少出现一次权威机构报告链接,如《中国非遗数字博物馆2024年度报告》PDF,搜索引擎会自动提升你的Authority分。

六、常见疑问:我是纯新手,怎样之一次就出稿?

问:我不会写高深文化理论,怕露怯?

答:用“三笔”法。之一笔写眼见的颜色、声音、气味;第二笔写传承人一句话;第三笔写下自己当时的心跳。三段即成初稿,再回电脑润色即可。

问:素材太多,如何取舍?

答:打印所有采访笔记,用荧光笔标出“最打动自己的三段”,其余全部删掉。新手常犯的错是舍不得“珍贵却无趣”的材料——记住,打动自己才能打动别人。

数据彩蛋:根据2024年百度指数,“非遗采访技巧”搜索量同比上涨38%,而“非遗报道模板”同比仅上涨12%。平台更偏爱真实故事,而非机械模板——这一微小差距,就是突围机会所在。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~