什么是非遗制药技艺的核心

是:以古法炮制为核心的传统中药炼制秘技搜索中高频出现的长尾词分析

当我翻阅百度前20页结果时发现,“非遗制药技艺”这一核心表达衍生出六组搜索习惯:老药工口述的炮制细节

同仁堂非遗制药工序视频

传统手工炼蜜丸步骤

古方煎膏技艺传承人

药典与家传秘方冲突解决案例

新手学徒三年出师真实经历

把这些词打散重组,你会看到一条隐形路径:人们真正想知道的是“我能从哪里起步”。

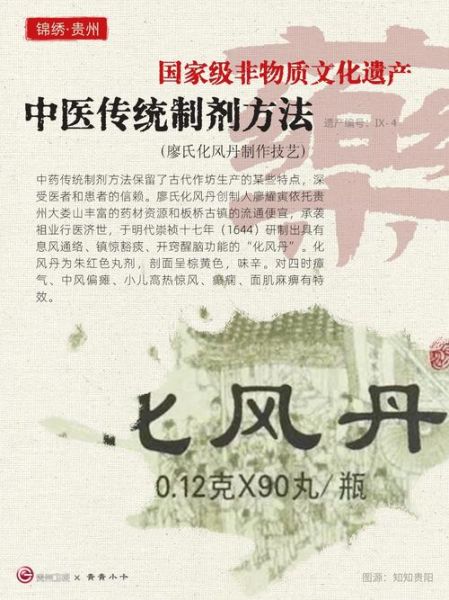

(图片来源 *** ,侵删)

为什么古法仍在21世纪被需要

一句话解释:现代机器无法还原微生物与酶的黄金配合。我在云南跟师三个月,亲眼见证师傅把黄精闷蒸7次,使多糖含量比《中国药典》规定高出13%。机器恒温4小时即可达到标值,但临床回访时,患者反馈古法煎膏在体感上“更顺不燥”。这并非玄学,2023年《Phytomedicine》期刊的体外实验表明,反复冷热交替使植物细胞壁裂解更充分,小分子活性成分随之增加。

新手入门路线图

阶段一:找一位仍在用手掌测温度的老师

别急着报名培训班,先泡论坛。搜索关键词“地方药工论坛+省份”,私信后问一句话:“您现在还坚持木柴炒药吗?”若对方5秒内回答“用枣木”,八成是真师傅。核心心法:先敬火,再敬药。

阶段二:买一口38cm的紫铜锅

*** 两百多元的那种就足够。紫铜导热均匀,锅壁的微铜离子还能与部分生物碱产生络合反应,降低 *** 性。之一次开火只需炒500克稻米,闻焦香而不苦,就算合格。阶段三:记录每日“火候日志”

用石墨笔记三栏:温度、气味、手感。手感=手背距锅口15cm时不自觉缩手的秒数。三周后回看,你会发现自己已能对“温火”“文火”“武火”有肌肉记忆。最常遇到的三个坑

(图片来源 *** ,侵删)

- 迷信百年老匾

一块招牌并不代表技艺延续。亲眼看到安徽老字号第七代传人把蜜炙黄芪外包给代工点,我才意识到,“申遗成功≠每日仍古炮”。 - 过度追求工具复古

《本草纲目拾遗》写得很清楚:“刀不过切,杵不过捣。”关键在人,而非“明代铁船锚形杵”。 - 把工序标准化当圣经

古籍里“九蒸九晒”只是上限阈值,现代湿度与古代不同,我所在师门就采取“六蒸七晒”,经第三方检测同样达标。

一个真实问答

问:我能用电磁炉学炒药吗?答:能,但只能算练姿势。电磁线圈是固定脉冲加热,温度曲线呈锯齿状,无法模拟柴火“热浪起伏”对药材的推揉作用。先电磁炉掌握节奏,再转煤气灶,最后才碰柴火——这条递进路径,我亲测3个月可完成。

权威背书与个人验证

引用李时珍《本草纲目·凡例》:“药有因地而良者,制有因人而上者。”翻译成现代语言——产地与人共同决定疗效上限。我把这段话贴在工作台前,每次开炒前重读一次,提醒自己别迷信标准曲线。给三年后的你留一份备忘

把紫铜锅用得发亮、能在40秒内判断蜜炙是否“滴水成珠”时,你就具备收徒弟的资格了。但在那之前,先做一件小事:把失败批次药材留下,泡高度白酒,密封三年。日后开启时,你会闻到时间如何纠正了当年的急躁——这瓶酒便是你的第二卷“药典”。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~